Hay ocasiones en la vida en las que “para querer basta con poder”, simplemente hay que apelar al ingenio y, por sobre todo, al trabajo.

En este rinconcito de la tierra colorada, Miguel Glinianiuk es el vivo ejemplo de esto. Aquí nació, creció, formó su familia y supo estar a cargo, durante mucho tiempo, de la Municipalidad, siempre con el mismo espíritu, la honradez.

Fueron 16 años en forma continua, más un primer período, de 1969 a 1973, los que Glinianiuk estuvo al frente de la Comuna, simplemente porque “las cosas se dieron así, no sé por qué, yo no buscaba eso”, confió y añadió que para conocer la realidad de Azara hay que comenzar por sus orígenes.

Es que hubo un momento en que la vida del pueblo estuvo en riesgo. En un principio el padre José Bayerlein Marianski, un polaco alemán, “administrador como no hay otro, se ocupaba de guiar los recursos de Azara, allá por 1904. La gente estaba acostumbrada a que lo manejara todo, pero por la década del 30, como con todos los gobiernos ocurre, parece que cansó su imagen, se empezaron a buscar problemas y los encontraron, falsos, por supuesto, entonces lo sacaron de la administración y se vino todo abajo”, contó.

A esta situación se sumó la llegada del tren a Apóstoles, con lo que, por lógica, terminó con la actividad de lo que era Puerto Azara, “el tren en cierto modo fue contraproducente, aunque nadie puede ignorar que es un adelanto para toda la región; y todo empezó a tambalear. Coincidieron las tres cosas, que el administrador principal se fue, llegó el tren, que era un estímulo para los que estaban más cerca, y se cerró el Puerto, tres elementos que conjugaron a que esto se venga abajo”, recordó.

Obviamente, quienes tenían inquietud de superarse y algunas posibilidades buscaban nuevos destinos. Esta “era la situación real en la década del 30 y a partir de allí la problemática fue aumentando hasta el 60, cuando se tornó insostenible, entonces me llamaron a ver si podía hacer algo, y bueno, ‘vamos a intentar’, dije”, describió el exalcalde.

Y bueno, “empezar, por dónde. Lo que hoy llamaríamos Municipalidad era un caserón viejo; el escritorio, dos caballetes con tres planchoncitos, con las puntas gastadas de tanto picar tabaco; sin teléfono, sin luz, sin alguien que sepa redactar una nota, sin tener conocimiento de nada, pero había que salir adelante. Lo primero que hice fue analizar la situación para tratar de evitar que el resto se vaya, había gente que todavía medianamente podía subsistir, la producción era casi siempre la misma, yerba mate, era la salvación, no se fueron todos porque no podían llevar los yerbales a otro lado, mediante eso quedó gente; el municipio no tenía medios para nada, había unas cuantas palitas de puntear, cortitas ya, el medio de transporte era un carro con dos burros, uno era propiedad del municipio y el otro molestaba a los vecinos entonces lo agarraron, mediante eso tenían dos, un par de carretillas rotas, ese era el patrimonio, qué se podía hacer, había que comenzar por todas las cosas juntas”, dijo.

Los chicos debían migrar a Apóstoles a estudiar, cuando antes pasaba lo contrario. Era imprescindible conseguir una escuela secundaria, pero para eso también era necesario obtener servicio eléctrico, trazar caminos, contar con un médico que resida en el poblado, “porque donde hay chicos tiene que preverse todo y más en una época en la que no había transporte, ruta, nada, hoy por hoy no es distancia ir a Apóstoles o Posadas”.

Y “así empezamos, era difícil de convencer a las autoridades de que necesitábamos un secundario, porque éramos un pueblo pequeño, pero ningún pueblo se hizo grande sin que la gente estudie, a duras penas se consiguió y empezó la evolución, a la par trajimos la luz eléctrica, tuve la suerte de encontrar un ingeniero con el que íbamos trabajando, pero no había gente especializada, medios tampoco tenía, hacíamos de tripa corazón hasta que se logró; además muchos decían ‘si hasta ahora nos arreglamos sin luz, para qué’, no obstante eso seguimos, hicimos la línea principal, las primeras conexiones y cuando el vecino vio que el otro toca la llavecita y tiene luz, dijo ‘hay que lindo, para mí cuando’, así empezó todo”, describió.

Legó el médico, el agua, que también tuvo una gran historia aparejada. El líquido vital “era fundamental, es muy escaso en esta zona, hasta entonces eran pozos que no ofrecían mucha garantía, teníamos sequías casi todos los años, no como ahora. Logramos convencer a los vecinos de hacer perforaciones, pero había que conseguir ayuda y buscarlo. Conocía antecedentes de personas que tienen un don especial o algo así y la referencia de un cura español que buscaba napas con el péndulo. Pero no lo creían posible. No sé cómo llegan a ser ingenieros sin tener estos conocimientos, yo en aquel entonces sabía que uno que desde Mendoza hacía un estudio geológico en Europa, desde acá, y salía más perfecto que lo que hacían allá, con un mapa y un péndulo. Lo demostré, le pedí al cura que venga, pasó por la Municipalidad, pidió un esquema del pueblo y dijo ‘por allá’, empezó a rastrear y halló el lugar justo, entonces surgió otro problema, era el patio de mi casa y para muchos no fue honesto, pero a los cincuenta metros teníamos agua, prácticamente un arroyo, arrojó 12 mil litros hora, y se convencieron, fue tal como el cura dijo, a tantos metros está la primera napa, a tantos la segunda y a los sesenta dijo, la tercera, no erró ni por un milímetro; ese pozo fue el primero, después se fue avanzando, se hicieron otras perforaciones, pero ninguna dio tanto caudal”, mencionó.

La provisión de agua actualmente se está convirtiendo en un problema, por eso en Azara se están evaluando nuevas alternativas, como acercarla desde el arroyo Chimiray, que dista a unos tres kilómetros, o de Tuna, a unos 2 mil metros, con este la ventaja es que “es más cerca, pero el problema es que es más sucio. Hay que ver, evaluar todo, no sólo la distancia, que incide en caños nomás, la inversión es una vez, la purificación es constante. En mi tiempo, para solucionar este problema pensé que sería importante hacer una red paralela, una para consumo personal y otra para aseo, riego, etc. Si sacamos proporciones de lo que se ocupa en una familia, creo que para consumo será la veinteava parte, lo demás se derrocha”, opinó.

Los tiempos de Glinianiuk también fueron momentos escogidos para levantar barrios y de hacer frente a cuestiones más pequeñas, pero no menos importantes, como buscar un escudo y una canción para Azara.

Azara, la tierra elegida

Glinianiuk es hijo de inmigrantes europeos, nació en Azara, en tiempos de trillos y caballos, y bromea con que perdió la cuenta de cuántos años tiene, “dicen que 83”, dijo riendo, pero no parecen, “porque la edad depende de los numeritos y la vida de que esos numeritos no estén vacíos”. Y en él no están nada vacíos. Pues fue más allá de mediar para el crecimiento del pueblo, de bregar por una escuela, electricidad, agua, teléfono, simplemente, porque no sabe estar quieto.

Siendo joven y por insinuación de un hermano mayor, técnico mecánico, escogió la misma carrera, “porque es algo con lo que podés seguir lo que te guste, madera, hierro, lo que fuera, estudiaba por correo, eran las escuelas latinoamericanas, había que preparar las lecciones, mandarlas, por suerte teníamos tafeta postal, eran siete días de ida y otra semana de vuelta para tener los resultados, así finalicé y me sirvió para muchas cosas”, reconoció.

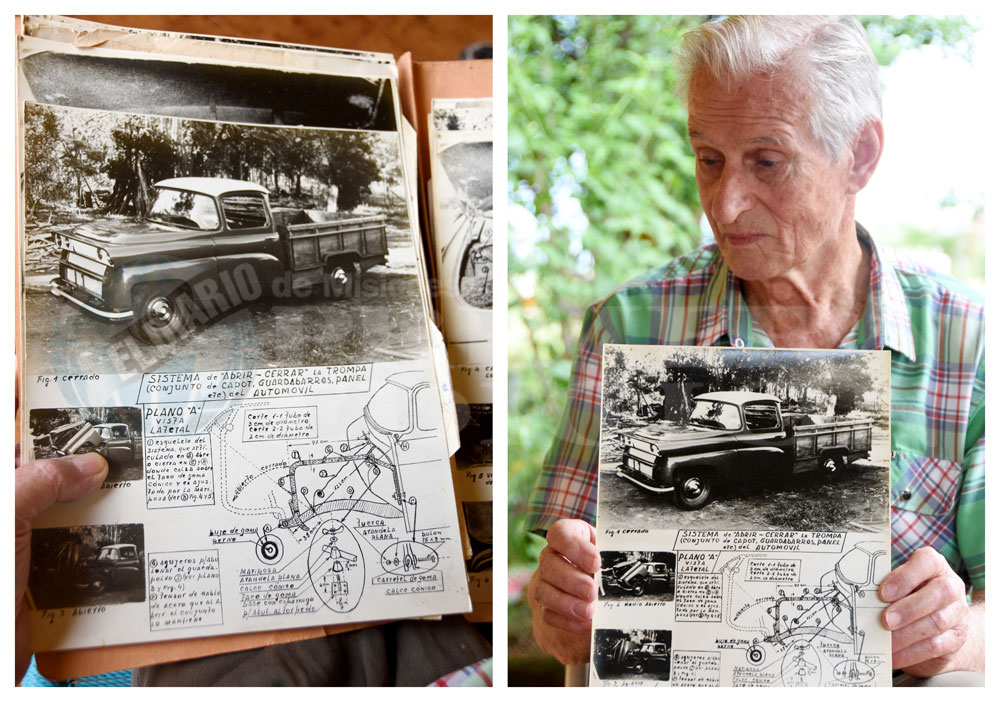

“Muchas cosas” que van más allá de lo que cualquier imaginación es capaz de proyectar. Es que don Miguel diseñó y fabricó una camioneta, con la única ayuda de “la patrona”, su esposa, Olga Anheluk.

“Trabajamos muchísimo, no había luz eléctrica, así que nos alumbrábamos con la Petromax, después con una lámpara a gas que me regaló mi hermana, no había medios, la chapa se moldeó en la tierra y a martillo, después se masilló y pintó de rojo y blanco”, sostuvo Olga.

Al tiempo que Miguel explicó que “se trataba de hacer coincidir una pieza con otra, en principio fueron dos ejes, pero el proyecto fue avanzando, la carrocería se hizo con madera lustrada, se abría una puerta y descendían los escalones, en otro espacio había un compartimento secreto para guardar herramientas, el volante era regulable, para adaptarlo a la altura del chofer, y tenía un motor Chevrolet de 6 cilindros”. De todo esto aún conserva los planos, cada parte meticulosamente dibujada con pluma.

Por supuesto que esta camioneta no estuvo nunca guardada en un garaje, de hecho fue el principal medio de transporte durante su primera gestión en la Municipalidad y muchos encontraron en ella un auxilio ante ciertas eventualidades.

El exintendente también sabe de otras cuestiones, como la sastrería. Detallista sin igual, era capaz de cortar pantalones, sacos, confeccionar zapatos de cuero, eran tiempos en que todo debía resolverse en la casa.

“A veces no teníamos con qué comprar un kilo de carne, lloraba, criaba pollos, pero a veces queríamos comer otra cosa. Trabajé a la par, hasta en la mecánica, teníamos animales, ordeñaba, elaboraba queso, ricota, hacía pan, pan dulce, alfajores, bollos, vendía huevos y los hijos también colaboraban, todo era para pagar los pasajes de colectivo para que estudien”, contó Olga, preocupada por los jóvenes de hoy en día, que “lo tienen todo y no quieren estudiar”.

Los vinos de doña Olga también fueron famosos. Con los parrales con que contaba en la chacra producía alrededor de 250 litros por año y, según los curas del Colegio Salesiano de Funes, Santa Fe, donde estudió su hijo, “tengo mano santa, porque por el sabor, es para la consagración de la misa y cuando fuimos a la fiesta de la familia me pidieron la receta, no utilizaba ni una gota de agua, era el jugo de uva y azúcar, era riquísimo”, confesó.

Además, se plantaba mandioca, tung, algodón, sorgo, soja, yerba, “trabajábamos en familia y era una alegría, jugábamos y cosechábamos yerba, por ejemplo, de chicos aprendíamos a trabajar”, apuntó su hija Lucía.

Educación, siempre la prioridad

Glinianiuk entiende que lo más importante para un estado es “la educación, sobre todo en valores, algo que no veo muy bien y comparo siempre con lo que traían los supuestos conquistadores, espejitos que cambiaron por oro, nosotros hacemos lo mismo, miramos espejitos, perdemos tiempo, no hacemos nada y nos quejamos porque dimos el oro a cambio, estamos en lo primitivo”.

E hizo hincapié en que “la mejor época de Azara fueron sus primeras tres décadas del siglo pasado, hubo una administración extraordinaria, la iglesia “San Antonio de Padua” que tenemos ahora, que es un lujo, se empezó en 1906 y en 1910 se inauguró con las dimensiones con que está hoy, se fue arreglando, revocando, pintando, pero la estructura se inauguró en aquel entonces. Y todo se hizo sin medios, fueron los mejores tiempos considerando la situación, no había medios de transporte, de comunicación, de hacer plata”.

De hecho la parroquia San Antonio de Padua es conocida porque los Viernes Santo se celebra la ceremonia del Cristo Yaciente en la cripta de piedra, ubicada debajo del presbiterio, con una gruesa puerta de madera se abre al público para dar paso a la imagen (sólo existen tres iglesias con criptas similares en Argentina y una se encuentra en esta localidad).

La ruta 1 significó un importante avance. “La diseñaron los militares, les interesaba la seguridad costera, y se consiguió que pase por el centro, porque sabemos que todo se vuelca hacia la ruta, por eso tenemos la ciudad ordenada, tuvimos la suerte que estaba diseñado previendo todas las dimensiones desde un origen, todo pensado por el padre Marianski, que tuvo una gran visión a futuro”, subrayó.

Otra de las grandes luchas que Azara enfrentó fue contra la construcción de la represa de Garabí.

“Sabemos muy bien lo riesgoso que es transformar la naturaleza en algo artificial y meramente humano, no existe la capacidad con que fue creada la naturaleza, no hay nada que lo iguale, entonces si estaba establecido de esa forma es por algo, sino porqué tenemos todos los fenómenos actuales, las enfermedades, todo lo que estamos viendo actualmente”, valoró Glinianiuk, quien supo integrar comisiones en “defensa de la vida”.

“En las reuniones se hablaba de tener hospitales, esto y lo otro a cambio de la represa y, digo, no es mejor vivir sanos. Me hace acordar a un chiste de Landriscina, ‘que anduvo por Santiago del Estero un turista norteamericano y vio a un joven, fornido, sentado a la sombra del árbol, entonces le preguntó por qué no cría una vaca, se puede, pero para qué, para tener leche, para qué, para después tener medios para comprar otra vaca y seguir aumentando, para qué, para mejorar la situación económica, comprar un carrito y llevar la leche a vender, para qué, para mejorar la situación y cuando llegás a cierta edad descansar tranquilo porque vas a tener medios, y qué es lo que estoy haciendo. Descansando’. En esa situación cuántos estamos, que nos preocupamos demasiado por las cosas que, suelo decir, son fantasías, son necesarias, pero no es la realidad, lo único real es lo que se lleva para arriba. No podés ir con las manos vacías, por más buenos, por más santos, si no hicimos nada no tenemos ningún haber”, expuso y examinó que “los grandes proyectos se hacen por grandes intereses”.

Ejemplos a seguir

En hombres y mujeres como Miguel Glinianiuk y su esposa es imposible no encontrar inspiración, por ello nunca puede dejar de indagarse en los mensajes que guardan para las generaciones más jóvenes, a veces ocultos en acciones.

“Me ofrecieron un homenaje que en principio no quise aceptar, pero llegamos a la conclusión de que puede servir como estímulo, que la juventud pueda tener una referencia, por eso lo acepté, desde ese punto de vista recomiendo a que hagan algo, no egoísta, sino de bien común, que en definitiva es nuestra obligación como cristianos, no tenemos que apartarnos de ese camino”, recomendó.

Asimismo, apuntó al sentido de pertenencia, “si nosotros no tenemos valores, lo que nos interesa es el yo, si distinguimos lo real de la fantasía entonces anteponemos nuestra condición de cristianos y actuamos en función de, pero ese punto de se va perdiendo por los espejitos que brillan tanto, perdimos los valores y es difícil de volver a recuperarlos”.

En parte porque “no hay educación, hay una cierta enseñanza de un sistema materialista, de espejismos, son cosas necesarias, pero no de primer orden, necesitamos ciertas cosas, comodidades, pero todo es pasajero, qué puede haber más preciado para un ser humano que su casa”, reflexionó.

Hace pocos días Miguel Glinianiuk fue declarado Ciudadano Ilustre de Azara y recibió un humilde, pero merecido y sentido homenaje en la cena de entrega de premios de la liga de fútbol, donde todos los presentes lo aplaudieron de pie en reconocimiento a su larga y prolífica trayectoria.

El cinco veces jefe comunal, partícipe en innumerables eventos históricos del pueblo estuvo presente con entusiasmo hasta altas horas de la noche en la fiesta, demostrando toda su energía y que todavía tiene mucho para seguir dando a este rincón misionero que eligió para hacer de él su hogar.

Más atrás en el tiempo

En el sitio donde hoy se encuentra asentada Azara se hallaba un establecimiento ganadero creado por los jesuitas (en el siglo XVII) denominado “puesto” San Antonio dependiente de la “vaquería” de Yapeyú. Luego de su expulsión la zona fue saqueada por los bandeirantes paulistas, quedando las reducciones y sus estancias abandonadas.

Hacia 1800 hubo un intento de colonización por parte de don José Avilés e Iturbe, marqués de Avilés, virrey, gobernador y capitán general del Río de La Plata y contó con la colaboración de don Félix de Azara y don Joaquín de Alós, pero fracasó al cesar el virrey en sus funciones a causa de la guerra de España con Portugal.

Durante la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) pasaron por el sitio las tropas que iban hacia Trincheras de San José (hoy Posadas) y Paraguay. Desde el intento de José Avilés e Iturbe todavía hubo que esperar cien años para que se radiquen los primeros habitantes.