La tradición de los pysanky (plural) llegó a la Argentina a través de los primeros inmigrantes ucranianos. Era costumbre decorar los huevos, en principio de gallina para la celebración de la Pascua. Muchos de los descendientes lo siguen llevando a la práctica en vísperas de esa festividad, evocando a sus ancestros. Incluso, en la ciudad de Apóstoles, se levantó hace dos años un monumento a la pysanka (singular), describiéndola como el sistema de escritura más antiguo del mundo, en el que el pueblo ucraniano plasmó sus alegrías, tristezas, hambrunas, momentos de felicidad, guerras e invasiones…”. Pero la pysanka es mucho más que eso.

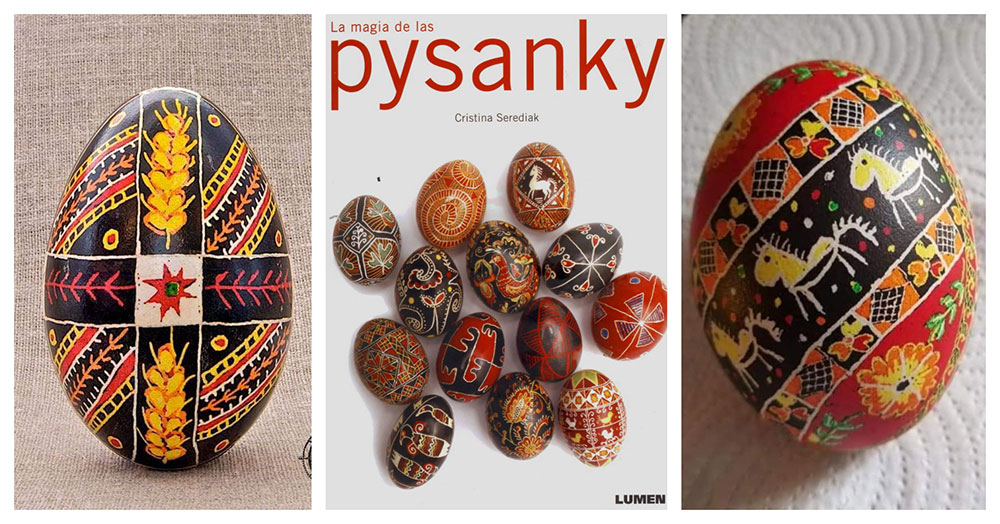

Cristina Serediak, es una médica pediatra, residente en la localidad rionegrina de Choele Choel, que escribió un libro titulado “La magia de las pysanky”, y que en ocasión de su visita a Misiones, también dejó sus enseñanzas. Los define como huevos escritos mediante símbolos ornamentales, en diversos colores, cuyo significado “hay que saber leer porque constituye una enseñanza y da una protección”.

Nacida en Innsbruck, Austria (emigró a Buenos Aires junto a sus padres cuando tenía apenas dos años), se dedicó a este arte “porque me gusta pintar, y tengo facilidad para hacerlo”. En 2003 estaba haciendo unas, cuando pasó por su casa el corresponsal del diario Río Negro, que era amigo de su hijo. “Me vio agachadita, trabajando con una vela, y preguntó qué hacía. Le dijo mamá está haciendo huevos. ¿Cómo, huevos? Entonces se acercó, le comenté y me hizo una nota. Como era unos días antes de Pascuas, salió una foto en la portada y fue como el boom en esta provincia”, relató la autora. En 2004, a raíz de esa publicación en el matutino, la convocaron a dar una charla desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Ese fue el puntapié que la llevó a efectuar este trabajo, el primero sobre pysanky en idioma español.

“Ana María Liwscha me convocó desde la colectividad ucraniana, y la primera vez que tuvimos contacto con los organizadores de la feria consideraron que eran dibujos y que la feria es de libros. Les explicamos que era escritura pre alfabética y que se podía leer, que las pysanky tradicionales son libros en miniatura. Les pedí dar un taller después de la charla. Fue una cosa muy buena y a partir de ahí incorporamos talleres a la feria”, contó.

En 2008 la volvieron a convocar para otra charla pero los asistentes empezaron a pedir a Serediak algo de material en idioma español. “Yo tenía un folleto de una sola página con un resumen muy somero. Me sugirieron un folleto más grande o un libro”. Al regresar a casa, comentó a su familia (esposo Roberto Forte e hijos: Pablo, Adrián y Mariana) y preguntó si estaba dispuesta a ayudarla con el escrito porque era un trabajo titánico. “Me dieron el apoyo y ese año nos pusimos a escribirlo. Fue difícil porque había que buscar materiales en ucraniano, inglés, y traducirlo. Había que tener el permiso de los autores para tomar algunas citas. Hubo que escribir a mucha gente pidiendo autorización, tuve mucho apoyo de ciudadanos de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, y Ucrania, que me alentaron para seguir adelante con el proyecto y me permitían utilizar el material que había pedido para poder transcribir algunas cosas”, agregó.

Indicó que sus hijos varones la ayudaron en la búsqueda del material. Leyendas, dichos, sobre qué fuerza tenía el huevo en la antigüedad, y cada uno estaba abocado a alguna tarea. Su esposo e hija, en tanto, ayudaron a escribir en un buen castellano lo que Serediak iba traduciendo. “Como mi hijo menor, Adrián, es diseñador gráfico, me diseñó el libro, la tapa y los capítulos, y los llevamos a la editorial. Un tiempo después, me devolvieron el manuscrito marcado en rojo, por la cantidad de faltas ortográficas que había. Hubo que transcribir de nuevo y en la segunda vez, se fue a impresión”, relató, entre risas.

“Mis padres son ucranianos. Aprendí la técnica y a hacerlos y Los teníamos siempre para Pascuas. Después quedó en el olvido. Empecé a probar otras técnicas, el óleo, las acuarelas, el batik. Hasta que un día Marusha Lytwyn me dijo: tanto que te gusta pintar ¿porqué no te dedicas a la pysanka? Me propuse retomarlo. La gente empezó a ver y salió lo de la feria”.

Llegó la feria del libro de 2009 y por problemas de humedad y de las condiciones meteorológicas de Buenos Aires, la pintura no se secaba. Fue así que los de la editorial tuvieron que concluir la tarea con secadores de pelo, en especial la última pasada, que es el rojo, un color que es predominante en las pysanky. “El último color fue secado a mano y unos diez minutos antes del inicio de la charla, de la presentación del libro, me entregaron 50 ejemplares. Yo no los había visto. Fue terrible. Al concluir la presentación, los ejemplares fueron distribuidos. La aceptación fue muy grande y como no tiene fecha como el almanaque, se lo puede utilizar como material de consulta permanente”, alegó al referirse a la obra, auspiciada por el Instituto de Cultura y Educación Ucrania Patriarca Josyf Slipyj, que la autora dedica a sus padres, “por enseñarme a valorar mi identidad”.

“El libro me brindó muchas satisfacciones, y todavía lo siguen pidiendo. A poco de la publicación, fui invitada por el gobierno de Dubai para enseñar allá los procesos de tintura. Tengo contactos con Kolomyya, Ucrania, donde está el Museo de la Pysanka. Ellos tienen en exposición unos quince mil huevos de distintas regiones, de distintos autores, de todo el mundo. Faltaban de la Argentina, entonces les entregué una decena, y los van rotando”.

Es pura tradición

“Lo importante del libro es que es todo tradición, que se pueda leer cada pysanka. Porque una puede dibujar un paisaje o la cara de una persona pero eso no es tradición. El libro es puramente tradición”, insistió, quien fue docente en el Curso de Introducción a la Teología y Cultura Ucraniana, que durante los primeros días de enero se desarrolla en la ciudad de Leandro N. Alem.

Explicó que las pysanky son una forma de transmitir cultura y tradición que tiene, calculan, unos cuatro mil años de antigüedad. “Los dibujos en un principio eran zoomorfos, en colores marrones, blanco y negro. Fueron cada vez más coloridos pero la tradición no se rompió hasta hoy. Era pagano y en el año 988, al recibir el cristianismo, la iglesia lo acepta, cambia algunos motivos pero nos deja seguir haciendo esta artesanía. Son tradicionales para Pascuas y ahora los usan, de otra forma, para decorar los árboles de Navidad”. contó. Sostuvo que los colores, los dibujos, tienen significados, y un simbolismo oculto. Cuando uno aprende a leerlos, es como que se adentra dentro del espíritu del pueblo.

Serediak se propuso a hacer talleres para que la gente conozca la cultura ucraniana a través de las pysanky. Con ese fin, dictó seminarios en distintas provincias como Misiones, Buenos Aires, Chaco y Salta. “Me muevo por distintos puntos del país para que la gente conozca este arte”, aseguró.