Aquel 11 de septiembre de 2001, mientras asistíamos atónitos por televisión al desplome de las Torres Gemelas de Nueva York, estábamos convencidos de ser testigos de un cambio de era histórica. Ni en nuestros análisis más psicodélicos podíamos imaginar que el fin del mundo como lo conocíamos llegaría recién casi dos décadas después, y a partir de una “simple” enfermedad.

En realidad, es lo que suele ocurrir. El paso de la Edad Moderna a la Contemporánea, que se suele atribuir a la Revolución Francesa (y ésta, a su vez, a un simple copamiento de una prisión, La Bastilla), tiene como verdadero eje la revolución industrial. Y si los viejos manuales referían la caída del Imperio Romano de Oriente como detonante del fin de la Edad Media y el inicio de la Moderna, parece claro ya que el verdadero cambio de rumbo de la historia lo provocó la llegada de los europeos a todo un continente desconocido para ellos como América.

Al fin y al cabo, nuestra mente individual y también nuestro imaginario colectivo están mucho más acomodados para percibir hechos concretos que procesos, que suelen ser un poco más abstractos.

Por eso tampoco faltarán los que sitúen el fin de la Edad Contemporánea en la invención de Internet hace ya más de medio siglo, de la misma forma que algunos -probablemente los mismos- insisten en enclavar el tránsito Medievo-Modernidad en el momento en que se inventó la imprenta, despreciando el hecho de que no son los artefactos los que modifican las sociedades, sino su generalización y el uso que se hace de ellos.

Por supuesto que todo fenómeno tiene sus antecedentes, que lo determinan y moldean. Así, no se podrían entender los alcances, la repercusión (y la posibilidad de respuesta) de la pandemia de COVID- 19 sin un mundo previamente interconectado de forma remota por el desarrollo de las nuevas tecnologías, de la misma forma que habría sido imposible su inserción y propagación (masiva, casi inmediata, generalizada y localizada al mismo tiempo) sin el creciente fenómeno de la globalización post Segunda Guerra Mundial.

En esa línea, también los atentados del 11-S se pueden entender como una condición necesaria (pero no suficiente) para decretar la implosión de la Edad Contemporánea y el surgimiento de la siguiente (aún en formación), pero no tanto como causa sino por sus efectos.

En esa línea, también los atentados del 11-S se pueden entender como una condición necesaria (pero no suficiente) para decretar la implosión de la Edad Contemporánea y el surgimiento de la siguiente (aún en formación), pero no tanto como causa sino por sus efectos.

El primer ataque terrorista televisado en vivo de la historia (diez años después de la primera guerra transmitida minuto a minuto, en Irak) dejó como secuelas el pánico (efímero a nivel global y menos duradero de lo que se esperaba a nivel local), cambios en las costumbres a la hora de viajar, una redefinición del mapa geopolítico que pronto quedó también obsoleta (el “Eje del Mal” fue mucho menos consistente que el “Telón de Acero” y pronto fue reemplazado por la nueva amenaza oriental) y un reguero de muerte y destrucción por la respuesta militar estadounidense en “lucha contra el terror”. En ningún caso modificó toda la vida cotidiana de todo el mundo, como sí lo está haciendo este coronavirus.

Lo trascendente del 11-S, el poso que dejó a largo plazo y que se verifica de forma descarnada en esta crisis del COVID-19, es una dosis de paranoia (la sensación de que ya no existe “nuestra casa”, que ya nadie puede sentirse “seguro” en ningún lugar, que ya no hay “colchones” que nos amortigüen cuando estamos cayendo ni muros que nos parapeten ante cualquier amenaza) y otra dosis –recargada- de escepticismo: la certeza de que no nos cuentan toda la verdad ni todo lo que nos cuentan es cierto.

Así se moldea la “posverdad”, el reto al que nos enfrentamos como sociedades, como sistemas políticos, como comunicadores (todos somos hoy comunicadores, ya sea profesionales o amateurs) y como ciudadanos en esta génesis de la “nueva normalidad”.

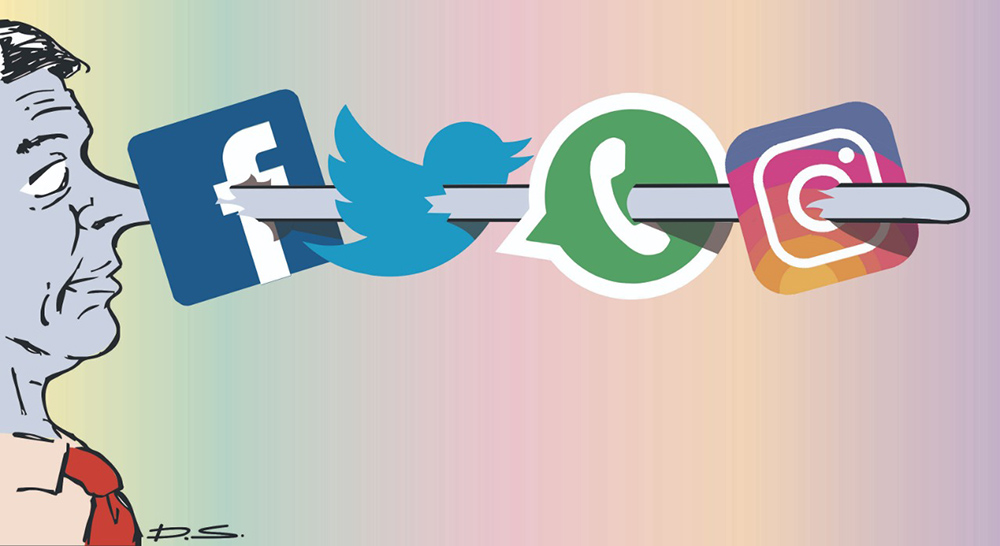

El fenómeno de la posverdad no es nuevo y ya venía siendo fogoneado por líderes mesiánicos de todo el espectro ideológico. Tierraplanistas, antivacunas, negacionistas y conspiranoicos navegaron fluidamente en las redes sociales al tiempo que ciertos políticos atacaban sin pausa a los medios tradicionales, acusándolos de mentir con oscuros fines y promoviendo un nuevo criterio de veracidad: la verdad de uno mismo.

La eclosión de este fenómeno llegó con el “bicho” que ya anidó en más de 5 millones de personas conocidas (multiplique las desconocidas por diez) y se cobró casi 350 mil vidas en todo el planeta. La posverdad se tornó tan preocupante e ingobernable que hasta las plataformas digitales más influyentes (Google, Facebook, WhatsApp), que miraron para otro lado cuando miles de personas se enfermaban –y seguramente algunas de ellas morían- por negarse a ser vacunadas y cuando un grupúsculo de frikies escondidos en algún sótano de Europa del Este definía resultados electorales en grandes potencias mundiales, ahora se le pararon de manos a las “fake news” y empezaron a borrar o señalar aquellas publicaciones que contribuyen de forma maliciosa o involuntaria a la propagación del virus.

No son altruistas ni filántropos los gigantes de Internet. La buena noticia es que pusieron a andar su maquinaria porque la propia sociedad lo estaba demandando. Todos los estudios muestran el incremento exponencial de visitas a las páginas web de las cabeceras más tradicionales y reputadas de la prensa mundial, que recibieron el masivo trasvase de usuarios que hasta entonces consumían publicaciones de las redes sociales (“yo me informo sólo a través de Facebook y Twitter” era la respuesta más habitual en las encuestas hasta hace dos meses) y que, cuando vieron sus vidas en riesgo, decidieron buscar fuentes confiables de información.

“Las marcas se han convertido en una fortaleza durante la pandemia”, coinciden los expertos. Por primera vez en mucho tiempo, lo que estás haciendo ahora no tiene tanto valor como lo que sos, es decir, lo que hiciste anteriormente. Por primera vez en mucho tiempo, la fama es más importante que la popularidad.

Mucha gente sigue compartiendo muchas publicaciones falsas, es cierto. La desinformación de la sociedad –desnuda a través de sus conductas- está muy generalizada. Es cierto. Tal vez esa sea la gran “guerra” que se viene en esta era poscontemporánea: la batalla entre la verdad y la posverdad por la supremacía de la “masa crítica”, esa que definirá el devenir de la humanidad en las próximas centurias. Una guerra tan anciana como la propia humanidad y una batalla que se librará ahora, de forma casi excluyente, en el terreno de las nuevas tecnologías. De nuevo, la diferencia no la hacen las herramientas sino el uso que se les da.

Porque si algo dejó en claro esta crisis del COVID es que la “nueva normalidad” no consiste en barbijos, saludos con el codo ni clases y reuniones de funcionarios por zoom. Las nuevas tecnologías serán determinantes, pero no decisivas.

Nos iremos acostumbrando al miedo y éste se irá diluyendo a fuerza de dejar de prestarle atención. La naturaleza volverá a poblarse de turistas y la maquinaria productiva deberá reactivarse, ya sea de forma presencial o remota. El humo y la contaminación reconquistarán las ciudades y el tránsito volverá a matar más gente que cualquier enfermedad. Los chicos imperiosamente volverán a las aulas (porque la socialización humana es clave para la formación) y los adultos – bueno, también los chicos- repoblarán los bares.

Pero, al mismo tiempo, nada de esto volverá a ser igual. Nuestra forma de ver el mundo habrá cambiado, aunque como sociedad logremos esconderla en el subconsciente. Por eso el cambio será más perdurable que cualquier tragedia que haya atravesado cualquiera de las generaciones que aún viven.

Terremotos, tsunamis, ataques terroristas, guerras provocan efectos intensos a corto plazo que luego se transforman en alivio o resiliencia. Meses de angustia permanente ante una amenaza invisible, idéntica para todos y sin un enemigo al que culpar (salvo los mesiánicos y conspiranoicos de siempre) nos conducen a un terreno común todavía desconocido pero que, a buen seguro, quedó grabado a fuego en nuestro inconsciente colectivo.

El desafío es encontrar el punto de equilibrio entre lo que hacíamos antes de la epidemia y lo que estamos haciendo obligadamente durante la emergencia. No repetir errores de cuando éramos libres ni resignar nuestra libertad para no hacernos responsables de nuestros actos. Una nueva solidaridad (acaso la única solidaridad posible) que nos recuerde que todo lo que hacemos repercute en el otro y que si todos hacemos lo que corresponde, nadie va a necesitar después de nuestra “ayuda solidaria”.

Por Paco Del Pino