Hijo de Elfriede Emde y Máximo Stockmayer, Máximo Sigfrido nació en Samoú, Paraguay, a orillas del Paraná, frente a la costa argentina de Santa Ana, Misiones, el 12 de agosto de 1932. Papá y mamá habían hecho el conocido derrotero de muchos inmigrantes: viaje en barco y peripecias incontables hasta ubicarse en algún lugar de la mítica América del Sur. Elfriede viajó con parte de su familia, entre ellos sus hermanos Guillermo, Enrique -con quienes mantuvo amorosa y estrecha relación mientras estuvieron vivos-, Walter y Annelise. Máximo al parecer vino solo, en el mismo vapor que trajo a estas tierras a un Caspar que se radicó en Guatambú. No supo Sigfrido si sus padres hicieron la travesía juntos. Conformaron la típica familia agraria y concibieron a Liesselotte, Hannelore, Máximo Sigfrido, Manfredo y Briguitte.

Buscar orillas, hallar cobijo

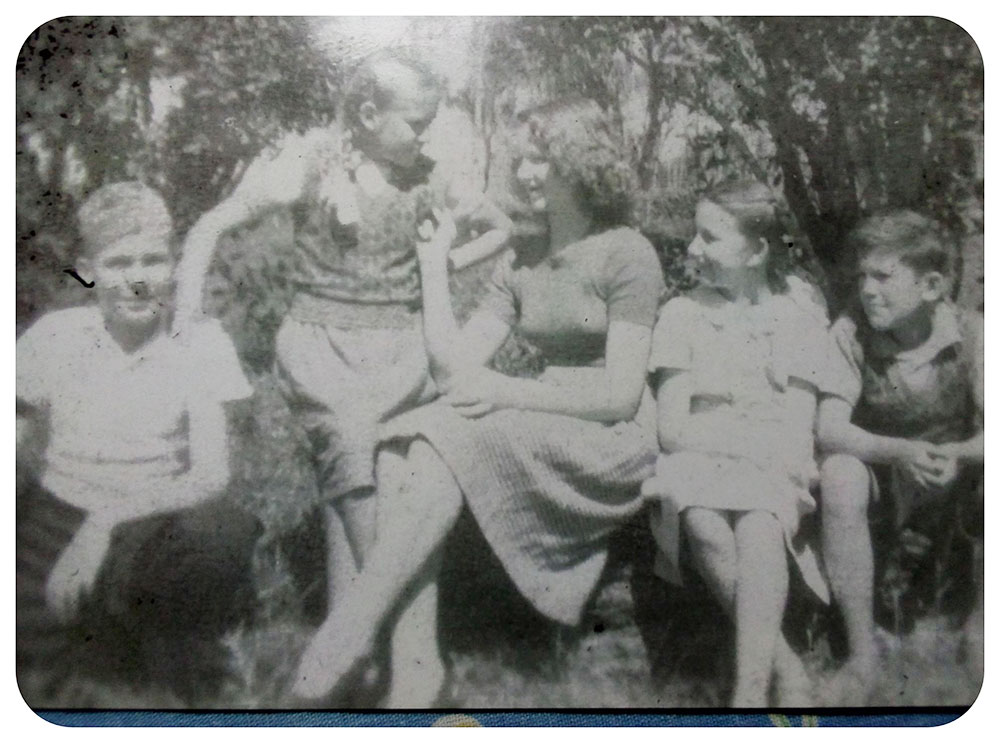

La situación política en el Paraguay -habían escapado de una horrenda guerra, no podían tolerar otra- conminó a Máximo a abandonar todo y cruzar a Argentina, en 1942. La familia, que se radicó en Bonpland y en Santa Ana, sobrevivía con las changas, el trabajo de chofer del jefe de familia y la colaboración de Elfriede en una panadería. De hecho, la muerte sorprendió a Máximo repartiendo pan, en 1944. La familia buscó cobijo en Resistencia, Chaco, donde la joven viuda tenía una hermana. Las hijas mujeres en condiciones de trabajar se ubicaron en casas de familia y los varones fueron rescatados por el consulado alemán que posibilitó su ingreso al colegio de Verónica.

Así, se inicia para él el período más luminoso de la infancia: un colegio que le brindó herramientas para la vida, con tutores que lo iniciaron en el maravilloso hábito de la lectura, le abrieron un mundo y le arrancaron dos promesas: “Si algún día tengo una hija, se va a llamar Verónica… por las noches, donde sea que viva, habrá lectura buena”.

Se perfila el “descubiertero”

El fin de la Segunda Guerra interrumpió los días de gloria. El colegió cerró sus puertas y un joven adolescente de catorce años regresó a casa, ahora en Campo Viera. Trabajó como chofer de don Francisco Kühnlein, en la ITA, en la época de esplendor de la firma. Don Francisco, emprendedor si los hubo, vio el espíritu inquieto de su joven chofer y lo alentó a aprender y enseñar todos los secretos de la cosecha -a mano, siempre- y la hechura del té de calidad a los responsables de las distintas etapas de elaboración del producto.

Un descuido del “maestro” en el proceso de secanza a su cuidado, dio por resultado el valioso “té de punta roja”: algo que cualquier elaborador tenía en gran aprecio, fue para él un accidente, un hecho fortuito que después debió aprender trabajosamente a reproducir. La relación con los Kühnlein se mantendría por años, ya que su hermana Hanne contrajo enlace con Otto, el primogénito de la familia, responsable de la fábrica al retiro de su padre.

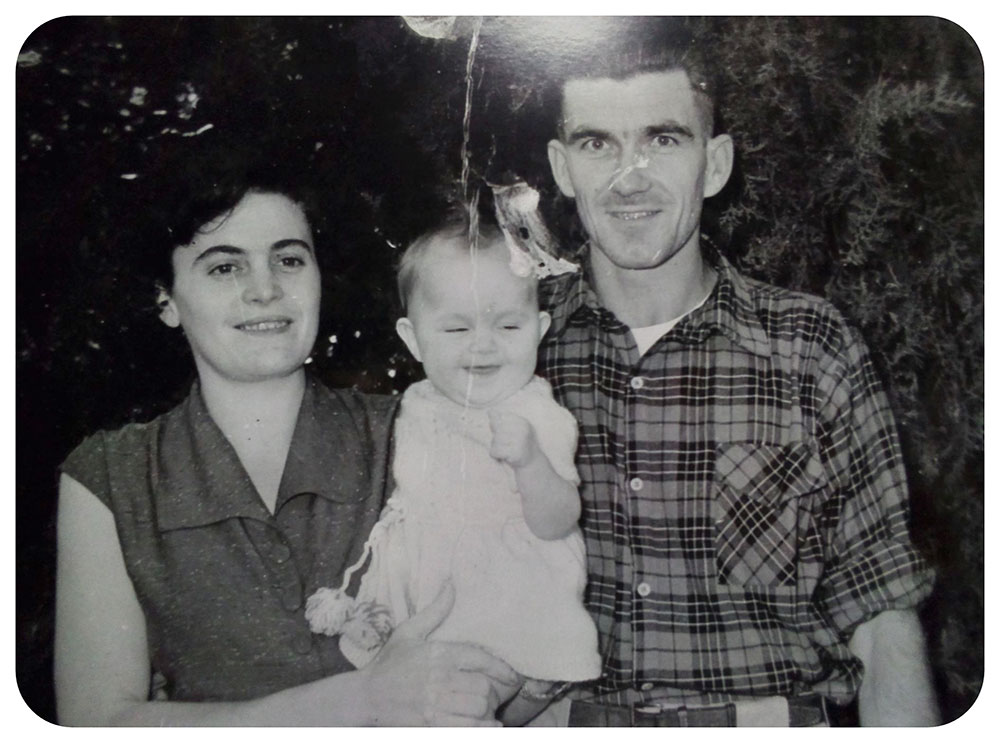

Buscar su puerto

Después de cumplir el servicio militar obligatorio en Apóstoles, recaló en 1956 en Puerto Rico, donde recuperó su status de chofer, encargado del reparto de mercadería que llegaba por barco al puerto. Así llegó a Montecarlo, donde conoció a “la brasilera” -Enilda Mieth- con la que se casó en 1958 para cumplir dos promesas: el nombre de la primogénita y largas noches de ventura en torno a los libros que siempre se esmeraba en conseguir para gozo de sus dos hijos: Verónica y Rubén Víctor, Cacho, a quien a pesar de sus esfuerzos, no pudo llamar Ralph, porque se impuso esta vez el criterio de las mujeres de la casa: esposa y dos cuñadas que eran casi hijas.

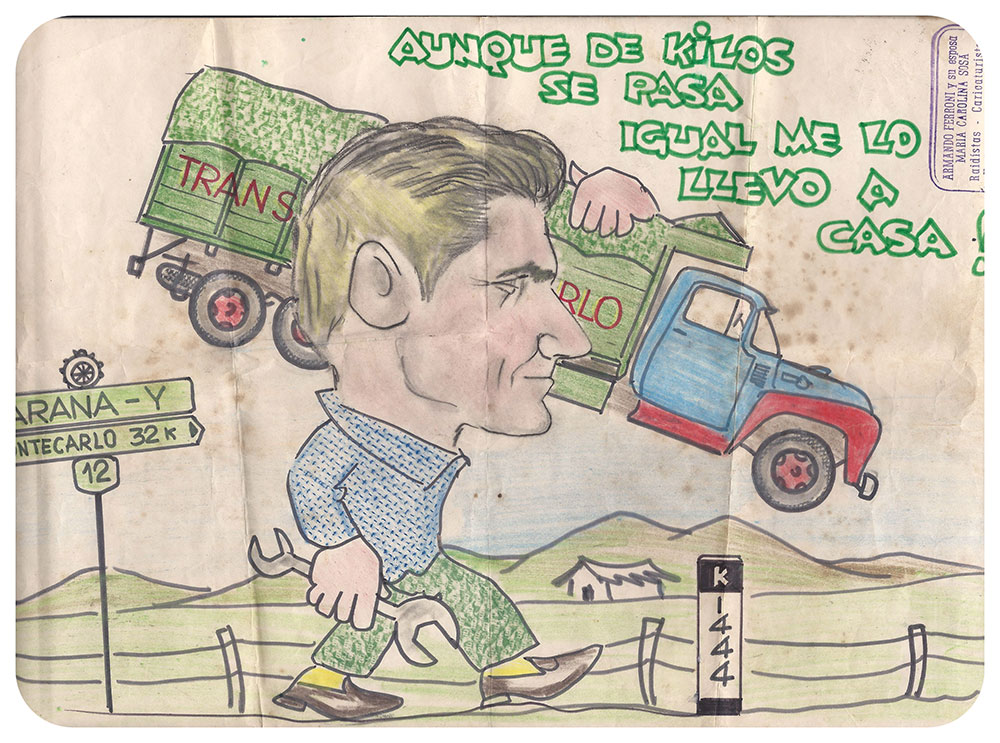

Fue gomero, mecánico, camionero, antes de convertirse en conductor y responsable de la única unidad del transporte urbano de Tito Franke, un vehículo que mantenía impecable, con asientos de cuero embetunados y prolijamente lustrados por su pequeña hija, y que aparecía rigurosamente a horario donde se lo esperara.

Pero mantuvo su afán de aventura y , en cuanto pudo, tuvo un camión que lo llevó por las rutas del país; un “Rocinante” para el que siempre hubo cuidados especiales, ya que construía con sus manos las carrocerías para las que diseñaba colores y guardas insólitas, cuando el “verde esmeralda” que yo detestaba y era su favorito, empezaba a aburrirlo. Entre viaje y viaje, hubo tiempo para otras pruebas: una olería que abandonó al cuidado de su socio apenas comprobó que funcionaba, su propio aserradero, todas ideas que puso en marcha con mente prodigiosa y manos laboriosas, si se tiene en cuenta que no hubo más que el cuarto grado de primaria en su educación escolar. Su hurgar por corralones y talleres de Buenos Aires lo llevó a descubrir chasis de viejas cementeras que se trajo a casa para desarrollar las dos primeras cargadoras de raleo que hubo en la zona.

Sin anclar en asombros: hacia otras búsquedas

Entonces se bajó de su viejo Ford T 700. Se entregaba a otro desafío: la fabricación de máquinas para la industria de la madera, la prudente tarea de preparar un discípulo: su hijo varón, y en tanto, cumpliendo el lema “yo hago mismo” que solía emplear para justificar tozudez, una vieja camioneta se transformaba en un cómodo camper para viajar y vivir. Hubo siempre gestos e iniciativas para apoyar los proyectos de otros, y aún emprendimientos para favorecer con envidiable altruismo al vecino; la primera “paradita” para quienes esperaban el urbano bajo la lluvia y el frío -año 1968- fue impulso suyo: la construyó con alegría, con buen gusto, con don de gente, y en silencio.

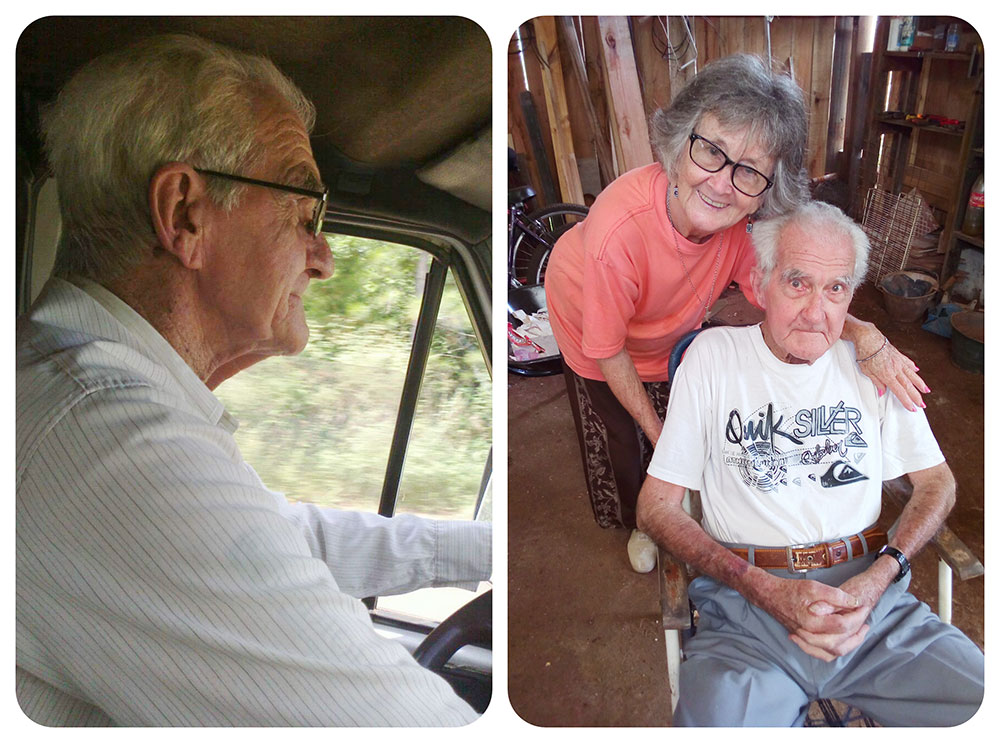

Podría contar muchísimas cosas de él, sin olvidar defectos, que los tuvo, y muchos… Nuestras madrugadas por los caminos: para mantener alto el ánimo cantaba como un mariachi dolido o exultante… “Adelita”, “Me cansé de rogarle…”, “Llegó borracho el borracho”. La imagen que de él conservo, sentado al borde de mi cama, tarde en la noche, de regreso de un viaje de muchos días, esperando que despertara Verónica, la primogénita que lleva el nombre del lugar que -reconoce con gratitud- llenó su vida de luz y sentido.

Hoy quiero comprender esa búsqueda incesante que legó a nuestros días un montón de amigos de ocasión, seres interesantísimos que llegaban a casa y encontraban cama, una mesa tendida y escucha para sus peculiares historias; personas que descubrían su chispa y su genio, le abrían sus hogares, recibían a sus hijos y los cuidaban por largos días, mientras él viajaba y pergeñaba nuevos inventos con inquietud de descubiertero. Quiero entender al hombre que cuando fue abuelo, se atrevió a ser padre otra vez y nos dejó, a mi hermano y a mí el trabajo de descubrir a los nuevos hermanos -Liliana, Nancy, Claudio, Martín y Miguel- que nos dio la vida. Al empeñoso inventor que cuando fue bisabuelo se atrevió a nueva paternidad: Máximo y Mariane… Y quiero que sepa, que tantas horas de lectura en la cama grande tuvieron su “efecto mariposa”, y decirle finalmente…