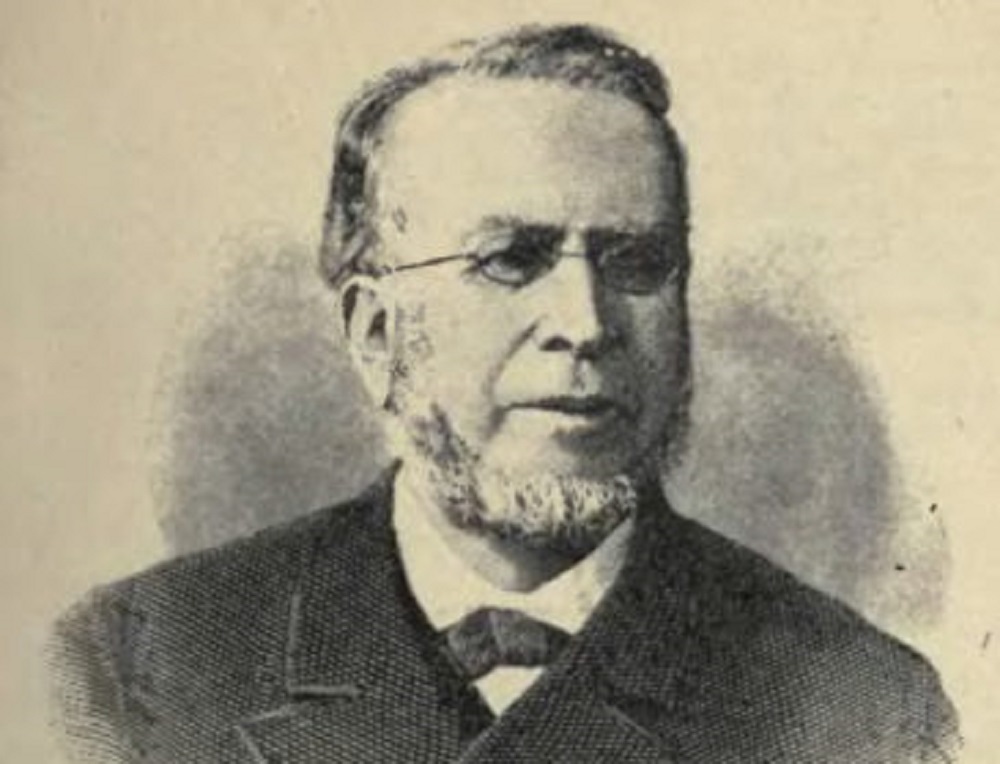

“Las cuestiones de Higiene son la que han de resolver la prosperidad de nuestro país no sólo en lo físico, sino en lo moral y en lo psicológico. Es necesario difundir las nociones de la Higiene, popularizarlas, habituar a la sociedad con estas maravillas de la ciencia que han llegado a producir los fenómenos asombrosos que encontramos realizados en las grandes poblaciones del mundo”, decía Guillermo Rawson, el gran impulsor en nuestro país del higienismo, una corriente de la medicina cuya mirada trascendía la enfermedad en sí misma para ocuparse de los factores ambientales que la propiciaban.

Corría el año 1884 y con esas palabras Rawson se despedía de la cátedra de Higiene, aquella que había inaugurado once años atrás. Antes de partir a París para tratarse de una afección ocular (allí murió el 2 de febrero de 1890), decidió destinar la mitad de la pensión que el Congreso le había otorgado para instituir un premio anual que debía entregarse a la mejor investigación sobre Higiene.

Hoy -justo en momentos en que la pandemia de COVID-19 hizo más visibles que nunca la necesidad de sus postulados de incorporar hábitos de higiene para prevenirse de los problemas de salud- se cumple el bicentenario de su nacimiento, ocurrido en San Juan el 25 de junio de 1821.

Hijo del médico estadounidense Amán Rawson y de la sanjuanina María Jacinta Rojo, se doctoró en Medicina en 1844. Fue varias veces diputado y senador provincial, además de ministro del Interior de Mitre, desde donde planificó y organizó el asentamiento de colonos galeses en el actual territorio de Chubut, razón por la que hoy la capital provincial lleva su nombre.

En 1876, en un congreso médico en Filadelfia (EEUU), expuso su trabajo sobre “Estadística vital de Buenos Aires”, el más completo que se había escrito sobre este tema y que inauguró los estudios de higiene en nuestro país.

Rawson había sido testigo de los estragos del cólera, cuyo brote tuvo lugar en 1867, tras el arribo de los soldados que habían peleado contra el Paraguay, y se cobró la vida de unas 600 personas, incluida la del entonces vicepresidente Marcos Paz. Al azote del cólera le siguieron los de tifus, viruela y difteria, y finalmente la gran epidemia de fiebre amarilla, en 1871. La cifra oficial de muertos por esta enfermedad fue de 13.614, de los cuales la mitad eran niños.

En su informe de 1876 Rawson aludía a las causas de aquel flagelo e impulsaba reformas para su erradicación: “Ese aumento tan excesivo de personas en un tiempo en que la ciudad no estaba convenientemente preparada para recibirlos o darles su necesario acomodo, dio lugar a una acumulación incompatible con la salud general, y contribuyó sin duda al terrible desarrollo de la epidemia de 1871, que arrebató más de 12.000 extranjeros. (…) Se tuvo entonces la dolorosa evidencia de que las condiciones higiénicas de Buenos Aires eran en extremo desfavorables y que era asunto de la mayor urgencia investigar y remover las causas del mal”.

El informe incluía recomendaciones sobre urbanización, tratamiento de residuos, distribución de agua, sistema de cloacas y deságües, creación de espacios públicos abiertos, construcción de plazas, etcétera.

En 1880, ante la inminencia del enfrentamiento armado que sacudió a Buenos Aires por la sucesión presidencial y la federalización de la provincia, Rawson propició la fundación de la rama local de la Cruz Roja, junto al cardiólogo español Toribio Ayerza, y fue designado Presidente Honorario de la institución.

Más tarde, se ocupó de las pésimas condiciones de vida de los conventillos y la falta de acción para remediar este mal: “No basta acudir con la limosna para socorrer individualmente la miseria; no basta construir hospitales y asilos de pobres y mendigos… Es necesario ir más allá; es preciso buscar al pobre en su alojamiento y mejorar las condiciones higiénicas de su hogar, levantando así su vigor físico y moral, sin deprimir su carácter y el de su familia humillándolos con la limosna”.

Fuente: El Historiador