Wilhelm Richard Wagner nació en Leipzig el 22 de mayo de 1813. A los 12 años escribió una tragedia con 42 muertos, que reemplazó con “espectros” para continuar la trama. Así nació un dramaturgo.

No puede decirse que fue un músico precoz. Le interesaba la música como lenguaje simbólico y, casi sin saber técnica, a los 15 años escribió varias obras. Después se mezcló en luchas libertarias con estudiantes de Leipzig, se emborrachó, apostó hasta la pensión de su madre y a los 17 inició sus estudios con el organista Theodor Weinling.

Su primera ópera, “Las bodas”, muestra los conflictos entre el amor y la moral, todo el tema de su vida en germen, desarrollado con maestría, sin cambiarlo.

Vivió a un ritmo febril de trabajo. Se casó a los 23 años con la actriz Minna Planer y no fueron felices por los fundados celos de ella, que no lo abandonó.

Cuando huyó, perseguido por subversivo, Franz Liszt lo acogió y apoyó con generosidad no retribuida, ya que Wagner no dirigió jamás una obra suya.

Nadie como él para explicar sus obras

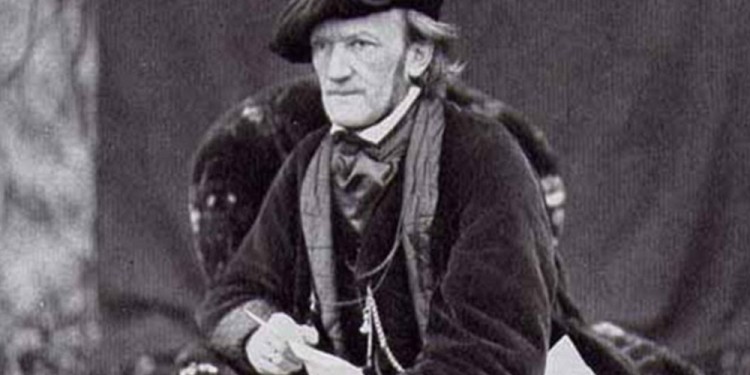

Muy bajito, Wagner recelaba que no se lo notara. Era vivaz, nervioso, conversador inagotable si se hablaba de él, enérgico y agresivo pero también afetuoso y simpático. Leía mucho teatro, antiguo y moderno, filosofía, mitología (que, según decía, “explica lo más profundo del alma y de la vida”), y ningún músico fue un escritor que explicara tanto sus ideas y obras.

Sensual más que sentimental, tuvo un gran amor por Matilde Wesendonck, a tal punto que cinco poemas de ella fueron musicalizados por él y luego a “Tristán e Isolda”, drama autobiográfico: amar a la mujer de un amigo y renunciar a ella (Tristán por la muerte, Wagner con la distancia).

Más tarde repetiría el caso con el director Hans von Buulow y su esposa Cosima, hija de Litszt, que llegó a ser señora de Wagner cuando ya tenía una hija de él.

Vivió pidiendo dinero para cumplir su misión. Wesendonck le dio una fortuna a cuenta de los derechos que cobraría por la tetralogía que estaba componiendo, pues su tren de vida exigía muchos gastos. Soñó y realizó su sueño. Movió cielo y tierra, inventó sociedades wagnerianas, dirigió conciertos y encontró apoyo en Luis II, rey de Baviera, que hizo de Wagner su ídolo y logró gran parte de los fondos.

Con “El anillo de los Nibelungos” se iniciaron los festivales anuales en el teatro de Bayreuth en agosto de 1876. Asistió el emperador Guillermo. Fue el triunfo del músico y también de Alemania.

Compuso un “Parsifal”, un “festival sagrado” que parecía una expiación de sus pecados, y dejó su casa de Bayreuth para vivir en Venecia, donde murió a los 69 años, el 13 de febrero de 1883.

“Hacer del arte una religión que transformara al hombre”

“Bello Crepúsculo que se tomó por una aurora”, así describió Debussy el fenómeno Wagner. Porque fue un genio paradójico, héroe de un ideal irrealizable: hacer del arte una religión que transforme al hombre y, por consiguiente, al mundo.

Ese ideal fue concebido por él tomando dos ejemplos: el teatro griego, modelo de quienes crearon la ópera en Florencia, y el drama de Shakespeare con su honda humanidad “moderna”, ya no mitológica como la griega.

Pero al mismo tiempo que sirvió a un ideal, su enorme egocentrismo lo llevó a organizar metódicamente el culto a su propia obra y su personalidad. Ningún artista se propuso elevar en vida su monumento y él lo consiguió.

Concibió a los 37 años una leyenda filosófica, la transformó en cuatro dramas musicales que requieren ser representados en cuatro jornadas consecutivas y, aunque demoró 25 años, la terminó y logró hacerla representar en su santuario particular.

Ya no era el mismo. Su vocación de revolucionario social se había extinguido lentamente y, a medida que su ambición fue quedando colmada, dejó de existir del todo.

Entretanto, como compositor había crecido sin cesar en una maduración muy lenta, como la de Verdi, hasta llegar ambos a una depuración y refinamiento de sus recursos que no registra casos análogos.

En ese proceso estudió, aprendió y experimentó mucho. Aunque su orquestación es un modelo e influyó en los compositores posteriores, él la desarrolló sobre las bases asentadas por Beethoven, Schubert, Berlioz y Liszt, con una nueva función dramática que lo hace precursor de Debussy y sus sucesores y de Richard Strauss y muchos otros.

Pero al tiempo que abría un rumbo, lo dejó cerrado. Él mismo no había creído que su drama musical fuera un “arte total”, suma de todos los demás.

Cerca de los 60 años acarició ese espejismo, que también alimenta ambiciones de algunos cineastas un siglo después. Su genio busca las leyendas y los mitos temporales y rehúsa ocuparse del mundo real que lo rodea.

Su amor por Alemania es el obstáculo más fuerte a su ambición humanitaria. No le interesan las otras naciones ni las obras estéticas. Impone un arte musical personalísimo, que por eso mismo termina con él, al contrario de lo que hicieron Monteverdi, Vivaldi, Bach, Haydn, Mozart o Beethoven.

Si hubiera sido un pianista o un sinfonista su obra tendría mayor perpetuidad. Se empeñó en ser un operista, en musicar textos poéticos que los hacen difíciles de traducir musicalmente. Condenó así

su obra a ser esclava del idioma alemán, una manera de limitarla. También la esclavizó a sus pretensiones filosóficas, aún más intransferibles.

No sólo su trayectoria es irrepetible, pues se corresponde con los ideales del siglo XIX, sino que tampoco su concepción del destino del arte es hoy una bandera.

Por eso el santuario de Bayreuth es un venerado centro musical, pero, lamentablemente, reducido

a su obra. Él lo quiso así.