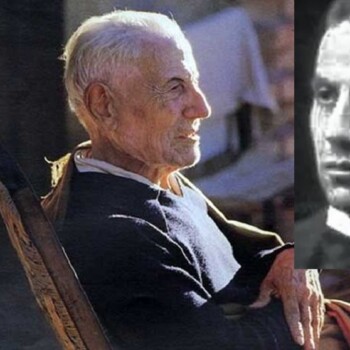

El 14 de enero de 1995 fallecía a los 99 años Esteban Laureano Maradona, después de una prolífica vida de servicio a los demás desde su precario puesto de salud en una remota zona de Formosa.

Su dedicación y generosidad hicieron que aún hoy sea recordado como “Doctorcito Dios” en las comunidades originarias donde se desempeñó sin cobrar y cuya cultura siempre se empeñó en promover.

Según cuenta Felipe Pigna en El Historiador, corría el año 1935 cuando Esteban Laureano Maradona volvía en tren desde Paraguay con destino a la ciudad de Tucumán. Había cumplido 40 años y venía de pasar tres años en tierra guaraní atendiendo a los heridos de la sangrienta Guerra del Chaco Boreal, entre aquel país y Bolivia.

Regresaba a la Argentina dispuesto a instalar un consultorio en Buenos Aires, donde vivía su madre. Pero pensaba hacer algunas escalas en Salta, Jujuy, y Tucumán, donde vivía su hermano Juan Carlos, entonces intendente de la capital provincial.

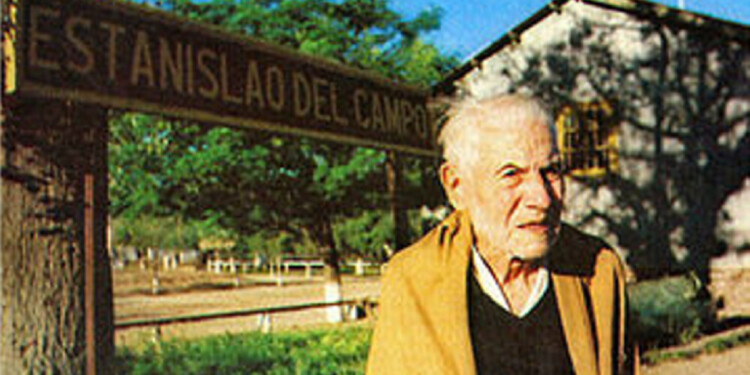

Nunca imaginó que aquel 2 de noviembre su vida daría un vuelco inesperado. En la estación formoseña conocida como “Km 234” del paraje Guaycurú, también llamado Estanislao del Campo, una voz desesperada se alzó entre los viajeros pidiendo auxilio. Necesitaban un médico para asistir a una mujer que hacía varios días intentaba dar a luz.

Tras atenderla satisfactoriamente y salvar la vida de la mujer y su bebé, regresó a la estación a comprar un pasaje para el siguiente tren, pero allí se encontró a una multitud que se había congregado a reclamar sus servicios.

“Tal fue la noticia que en dos horas se había propagado… De golpe me vi rodeado por un indiaje astroso, bárbaro. Patente recuerdo algunos rostros como de animales chúcaros, ariscos, y, al mismo tiempo graves, profundamente necesitados. (…) Puedo ver esos rostros con absoluta nitidez: narices, lóbulos de las orejas mutiladas con tatuajes; manos como de cuero se me extendían suplicantes. Me arremangué, empecé a atender y me quedé con ellos…”, recordaría el propio Maradona años más tarde.

La escala en aquel inhóspito lugar se extendió durante más de cincuenta años, donde el médico, filántropo, naturalista y escritor vivió con una austeridad franciscana sin luz, ni gas, ni teléfono, atendiendo a los humildes pobladores de la zona, muchos de ellos habitantes de comunidades originarias.

En varias oportunidades fue nominado para el premio Nobel y en su homenaje, el día de su nacimiento (el 4 de julio de 1895 en Esperanza, Santa Fe) se recuerda en Argentina el Día del Médico Rural.

Graduado de médico en 1930, su primer destino fue Resistencia (Chaco), donde instaló un consultorio. Viajó a la Isla del Cerrito, donde la lepra hacía estragos e impulsó la construcción de un lazareto para la atención de los enfermos. Publicó numerosos artículos en el periódico La voz del Chaco y dictó conferencias sobre diversos temas como lepra, lactancia e incluso sobre los alcances de la ley 9.688, de accidentes de trabajo, donde se granjeó no pocas enemistades por asesorar a los trabajadores sobre cómo defender sus derechos.

Partió entonces rumbo a Paraguay donde comenzaba la Guerra del Chaco Boreal. Ofreció sus servicios de médico y, aunque pasó un tiempo en prisión sospechado de espionaje, pudo ejercer su profesión en el Hospital Naval, donde fue designado director.

En Paraguay se enamoró Aurora Ebaly, una muchacha de 20 años que murió de fiebre tifoidea en diciembre de 1934. “Lo único que me retuvo en el Paraguay fue la guerra. Tanto sufrí con su muerte que nunca más me volví a enamorar”, recordaría años más tarde.

Al terminar la guerra, Maradona regresó a la Argentina y se encontró con su destino de médico rural en Estanislao del Campo. Cobraba muy poco e incluso atendía gratis a los habitantes de las comunidades indígena del lugar, formada por tobas, matacos, mocovíes, pilagás.

En 1986 se enfermó y volvió a su provincia natal donde pasó sus últimos años de vida con su familia. Murió el 14 de enero de 1995, en Rosario, a los 99 años.

Fuente: El Historiador