Por: Myrtha Magdalena Moreno

Viento y monte… Monte y viento…

En romance susurran. Y cuando el viento se ausenta, el monte sufre en silencio. Silencio que ni siquiera osan interrumpir las aves que anidan entre tantas ramas.

Y ese es el silencio que buscaba Andrés. Lo tenía, allí, a su alrededor pero no le bastaba porque aún su respiración, ese ir y venir, ese vaivén de inspiración y espiración lo aturdía. Tenía una tormenta en la mente, en el alma, en el corazón.

Después de una noche en vela, en medio de la mudez y la oscuridad absoluta se preguntaba por qué le pasaban a él todas estas desgracias.

Primero, la pérdida del trabajo donde lo habían despedido por el solo hecho de haber solicitado un aumento. Al patrón no le gustó e inmediatamente lo echó a los empujones de la empresa donde él había manejado los camiones por muchos años demostrando su eficacia y honestidad.

No comprendió que su esposa estaba gravemente enferma y su sueldo no alcanzaba para cubrir los gastos de medicinas. Pero el jefe no había querido ni siquiera escuchar sus explicaciones.

Trató de tranquilizarse para que Lucía no se diera cuenta de su angustia. Llegó al hospital donde tuvo tiempo de darle el último beso y abrazo antes de exhalar el postrer suspiro. Antes de despedirse, ella le regaló una sonrisa y en un susurro le dijo: “Debes tener fe en Dios y cuando yo me vaya, que será pronto, tienes que continuar tu vida, teniéndome en el corazón siempre. No olvides que te amo, que siempre te he amado y desde donde esté te enviaré mis bendiciones”.

Esa misma noche ella murió. No habían tenido hijos por causa de la enfermedad de Lucía que no le permitió alcanzar lo que ellos consideraban una bendición.

Al volver del cementerio se dirigió a un bar. No tenía una idea de cómo salió de allí y llegó a ese monte pleno y lleno de susurros, gritos, algarabía.

Viento y monte… monte y viento… Silencio… oscuridad…

El cansancio lo venció y quedó dormido sobre pasto y plantas secas donde se había sentado. De repente sintió una tibia y húmeda respiración que recorría su rostro, alguien le estaba dando lengüetazos suaves y tiernos.

No obstante decidió moverse lentamente, por las dudas, hasta saber a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando. Abrió los ojos muy despacio pero solo vio un par de gemas amarillas rodeadas de finos círculos marrones, brillantes, muy brillantes. Era lo único que podía visualizar. Trató de no temblar ni siquiera palpitar. Pasaron minutos que le parecieron siglos y los luceros desaparecieron.

Reclinó su espalda contra un poderoso tronco esperando la luz del sol que nunca llegó, únicamente una débil penumbra penetró esa maraña de ramas pero sirvió para iluminar sus pasos.

Caminó, caminó… infinitamente… Tenía hambre, sed, su lengua estaba seca pegada al paladar. Varias veces salivó y logró despegar su aparato bucal hasta que no logró generar una gota de saliva.

De repente, reconoció el árbol, el lugar donde había pasado la noche, se dio cuenta entonces que había dado vueltas en círculo. Como nuevamente la negrura se estaba apoderando del monte, decidió esperar allí mismo el nuevo amanecer pero su estómago le pedía a gritos algo con que pudiera engañarlo.

Miró la espesura y encontró que de una enramada cercana colgaban unos frutos color muy anaranjado. Se dirigió prontamente hacia el lugar y arrancó uno. Estaba a punto de darle una dentellada cuando lo asaltó la duda, ¿y si fueran venenosos? Lo comería igual, no le importaba seguir viviendo si Lucía no estaba a su lado.

Después de deleitarse con las delicias anaranjadas volvió al conocido lugar. Se había cansado tanto que inmediatamente quedó en los brazos de Morfeo.

Viento y monte… monte y viento… Silencio.

La algarabía de los pájaros se iba apagando lentamente y regresaba “Harpócrates”, el Dios del silencio.

Despertó o, mejor dicho, lo despertaron los lengüetazos del amanecer del día anterior.

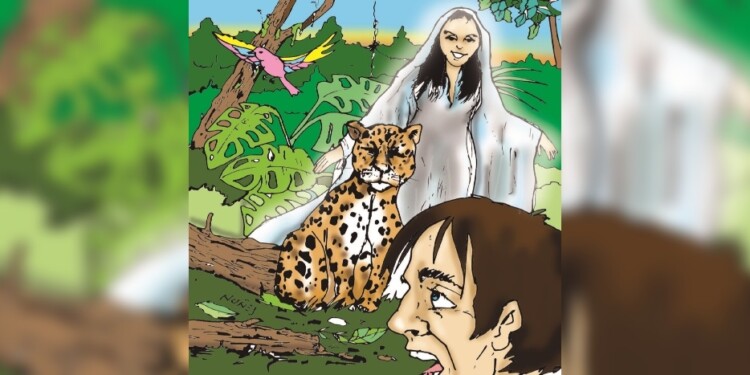

Giró su cuerpo con lentitud pero los ojos amarillos lo miraban con ternura inexplicable en ese animal que portaba los laureles de “salvaje”. Esta vez se dio cuenta de que él quería que lo siguiera ya que iba hacia adelante y giraba la cabeza para ver si se ponía en movimiento.

Cuando llegaron a un camino, al borde del monte, el portador de los ojos como gemas preciosas, se detuvo como diciendo “Hasta aquí llego yo”.

Aceptó seguir solo, caminó hasta la ruta pavimentada. Se dio vuelta para despedirse de su nuevo amigo y lo invadió una ola de amor y esperanza. Detrás del yaguareté, sosteniéndolo del cuello, estaba Lucía, vestida con una túnica blanca, envuelta en una luz, por momentos dorada, por momentos celeste purísimo. Le decía adiós mientras sonreía.

(Publicado en la antología “Treinta perlas” – 2019 – Virasoro – Corrientes)