Todos vimos como la brutal muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minneapolis (Minnesota, Estados Unidos) el 25 de mayo pasado reavivó los reclamos sociales en torno al racismo y encendió protestas locales que se extendieron rápidamente por ese país y luego por el mundo.

Estas manifestaciones -que se tornaron violentas en muchos casos- tuvieron una amplia repercusión en los medios. Numerosas personalidades desde la política, la ciencia o el espectáculo mostraron su apoyo siguiendo el lema de “lo único incorrecto es no decir algo al respecto” (“the only wrong thing to say is to say nothing”).

En Argentina vivimos este hecho como un eco lejano: “aquí no hay negros”. Tal vez porque frente a la pregunta ¿los argentinos somos racistas? probablemente contestaremos que no (o solamente cuando la selección de fútbol juega contra países de población afrodescendiente).

Pero si cambiamos el interrogante por el de ¿los argentinos discriminamos?, entonces encontraremos muchas más respuestas afirmativas.

Discriminar no es en sí mismo algo negativo. Como especie, esta capacidad permite que diferenciemos aspectos de nuestro entorno para salvaguardarnos del peligro y seleccionar del ambiente aquello que es conveniente. Discriminar es entonces una respuesta adaptativa, un proceso de simplificación de la información y por lo tanto, un tipo de inteligencia.

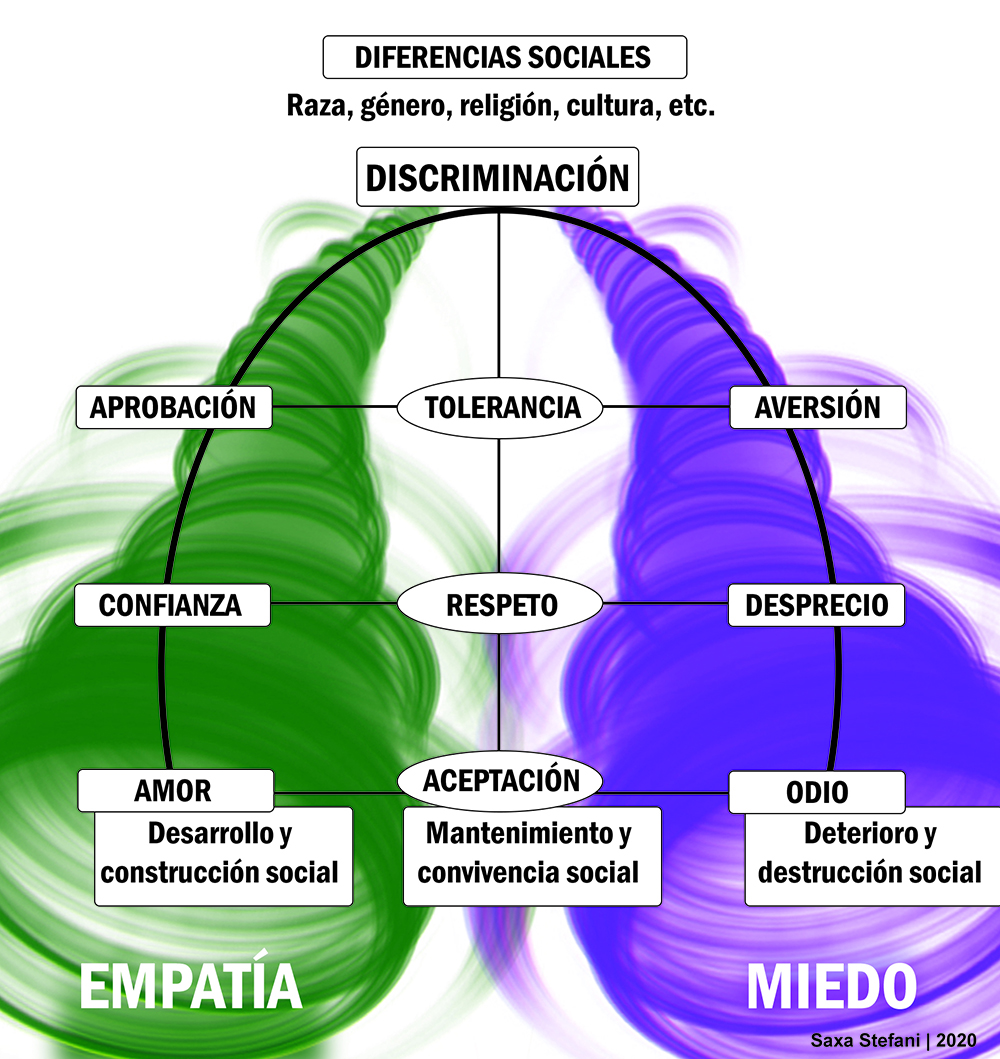

Pero la discriminación no es un hecho sólo objetivo -y aquí es donde comienza a ser problemática-, sino también un proceso de intercambio de información externa e interna. Nuestra percepción interna va a estar determinada en gran parte por el tipo de emociones que orientan nuestro comportamiento.

El peligro de discriminar cuando no hay necesidad de hacerlo, es que si el tono emocional de la persona es negativo, puede conducir a sentimientos de aversión o rechazo, desprecio y finalmente, odio.

El miedo puede ser funcional, claro, y ayudarnos a encontrar respuestas para resolver una respuesta ante lo temido. Pero si este miedo transforma ese objeto temido en algo que nos hace sentir aversión, desprecio u odio, éste será siempre disfuncional y lo expresaremos en comentarios despectivos, descalificaciones e incluso conductas agresivas.

Por el contrario, si discriminamos nuestro entorno con una emoción de base empática, nuestro comportamiento va a ser funcional, generando respuestas de aprobación, confianza y amor.

De la discriminación al odio

Sólo pueden sentir odio las personas con una percepción de autoestima baja o que se sientan inseguras en algún aspecto. Se trata de una respuesta disfuncional, donde la relación con lo odiado reaviva sensaciones de querer atacar y quitar algo al otro, o bien, miedo a ser atacado o a perder algo. El problema más grave con el odio, es que por su propia naturaleza puede desvincularnos hasta el punto de -consciente o inconscientemente- necesitar suprimir, someter o humillar al otro.

Para poder odiar necesitamos despersonalizar, despojar a las personas de su humanidad, emociones y sentimientos. Necesitamos dejar de empatizar, identificarnos y sentir cercanía con el otro. Al colocarnos en una situación asimétrica, nos damos permiso para el abuso y el maltrato, en pos de una superioridad o finalidad que justifica los medios.

En experimentos psicológicos de obediencia y conformidad, encontramos claros ejemplos de como personas ordinarias frente a circunstancias manipuladas, pueden actuar de forma abusiva o ejerciendo poder e infligiendo daño psicológico e incluso físico sobre otros. Para el desarrollo de nuestra sociedad, interesa realizar el camino inverso, es decir, generar entornos en los que se desarrollen la empatía y la solidaridad para el bien común.

¿Para qué sirve comprender el mecanismo que va desde la discriminación al odio?

Además de ayudarnos a entender como funciona nuestro psiquismo, saber acerca de este proceso nos permite actuar de forma preventiva cuando estamos en los primeros estadíos de los comportamientos discriminatorios, y evitar así episodios posteriores de odio y conductas más agresivas.

Como sabemos, las diferencias entre los argentinos no han parado de acrecentarse en los últimos años: los criterios “ideológicos” tan presentes en la manida “grieta”, son tierra de cultivo para esas expresiones discriminatorias que se traducen en etiquetas que reducen, simplifican y estratifican a los ciudadanos.

Todo esto deriva en la descalificación y el uso abusivo de la palabra y del comportamiento hacia el otro. Desde el punto de vista psicosocial éste es un hecho que mina el diálogo, la participación y la implicación de las personas necesarias para una sociedad sana e inclusiva.

El debate actual en el mundo sobre la muerte de George Floyd nos da una nueva e interesante oportunidad para llevar esta discusión a las escuelas, a las mesas familiares y a los encuentros entre amigos y amigas, e insistir en la importancia de reconocer nuestras emociones y actitudes frente al “diferente” o a “lo diferente”, aumentar nuestra capacidad empática y generar aprendizajes con interacciones de mayor calidad.

Misiones, con un legado e historia multicultural, está en una posición de privilegio para liderar estos desafíos en los que los nuevos paradigmas de la educación en la diversidad y la educación emocional tienen mucho para aportar. Si aplicamos esta visión -utilizada hoy en las mejores instituciones educativas-, además de provocar entornos más humanos y solidarios, nos mostrará como una sociedad abierta a esta riqueza y nos hará aún más atractivos en un mundo cada vez más interactivo.

Por Saxa Stefani Irizar

Psicólogo, investigador y docente