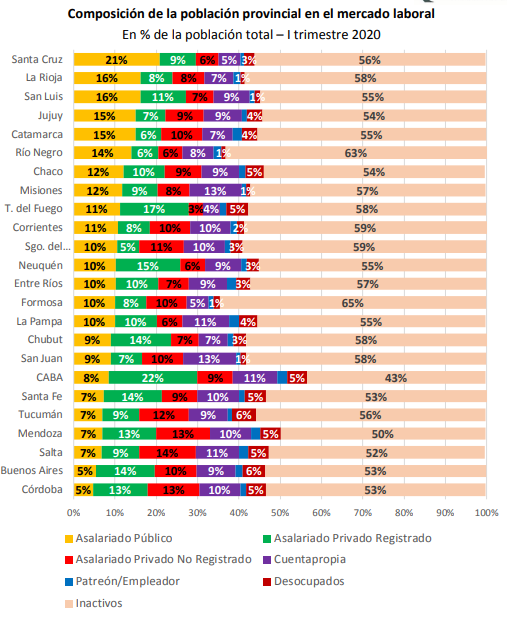

La permanente inflación de los últimos años, las dificultades para las empresas privadas de sostener el empleo, la devaluación del peso frente al dólar y las asimetrías económicas con Brasil y Paraguay influyen de tal manera en Misiones que han generado un mapa laboral diferente al del resto del país.

De acuerdo al informe Monitor Fiscal de la IERAL (Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana), Misiones tiene 13% de “cuentapropistas” en la composición de la población provincial en el mercado laboral. Son los conocidos “monotributistas” que muchas veces dependen del Estado o también de las empresas privadas.

Los datos corresponden al primer trimestre de 2020, cuando la crisis económica derivada de la cuarentena todavía no había pegado de lleno. Por eso, se especula, que ese porcentaje incluso podría ser mayor.

Composición del mercado laboral se completa con 12% de asalariados públicos; 9% de asalariados privados; 8% de asalariados privados no registrados, 1% de padrón empleador; 1% de desocupados y 57% de inactivos.

El mismo porcentaje (13) tiene la provincia de San Juan pero cuenta con una población menor, que no llega a 800 mil habitantes. Pero tiene 10% de asalariados privados no registrados; 9% de asalariados públicos; 7% de asalariados privados registrados; 1% de patrón empleados, 1% desocupado y 58% inactivo.

Las provincias que siguen a Misiones y San Juan en la mayor participación de “monotributistas” en el mercado laboral son: Salta, CABA y La Pampa (11%); Corrientes, Santiago del Estero; Santa Fe, Mendoza y Córdoba (10%); Buenos Aires, Tucumán, Entre Ríos, Neuquén, Chaco, Jujuy y San Luis (9%). Las que menos porcentaje presentan son Tierra del Fuego (4%), Formosa y Santa Cruz (5%).

El informe de la IERAL destaca que “debe advertirse que una economía privada pujante implica contar con un mercado laboral con preponderancia del empleo privado formal, y no del empleo público. Para maximizar la innovación y la inversión productiva, debe existir una población atenta a las nuevas oportunidades que surgen para satisfacer la demanda interna y externa, y contar con las oportunidades de llevar a cabo sus proyectos, ya sea con una educación de alto nivel, como financiamiento y seguridad jurídica que permitan concretar inversiones (entre otros requisitos)”.

“No parece ser la situación en muchas de las provincias argentinas en que el empleo público supera al privado formal, como ocurre en la mitad de ellas. Se tiene, por ejemplo, el caso de Santa cruz, con 21% de la población con un empleo público, mientras sólo 9% cuentan un empleo privado formal. O La Rioja, en que las relaciones son 16% y 8%, respectivamente. En el otro extremo, en provincias como Córdoba y Buenos Aires, los guarismos son 5% y 14%, respectivamente”.

Para el economista Marcelo Capello, autor del informe, “no debe esperarse que un sistema de coparticipación federal de impuestos, al menos como está diseñado en Argentina, resulte suficiente para lograr convergencia económica entre provincias, es decir, que las provincias más pobres crezcan más que las ricas, y tiendan a igualarse los niveles de ingreso per cápita a largo plazo. Dicha afirmación no tiene que ver con el hecho que dicho sistema no sea redistributivo en Argentina, porque ya se ha demostrado que sí lo es, sino por los otros motivos, como los siguientes:

• La redistribución regional del sistema no resulta del todo clara, no sólo porque no se explicitan los criterios, sino porque, además, existe un tratamiento muy diferente para provincias similares (como ya se mostró más arriba);

• El sistema de transferencias se pensó inicialmente para armonizar tributariamente el país (lo cual en las últimas décadas no se logró), luego también para generar redistribución regional, pero no constituye un buen sistema para inducir desarrollo económico, pues para eso se requerirían transferencias específicas destinadas a mejorar la educación, la innovación, la infraestructura económica y social, etc., en las provincias;

• Las transferencias de coparticipación son de libre disponibilidad, y la realidad muestra que se han utilizado principalmente para generar empleo público. Esta situación podría estar generando un fenómeno tipo “enfermedad holandesa” en algunas provincias argentinas, pues las jurisdicciones más beneficiadas con las transferencias son las que cuentan con mayor nivel de empleo público, y esto podría llevar a aumentar el salario de equilibrio en dichas provincias, lo cual desalienta las inversiones privadas en bienes transables.

• Se tiene, por ejemplo, que mientras Córdoba cuenta con 35 empleados públicos cada 1.000 habitantes, en el otro extremo Tierra del Fuego requiere 120 agentes públicos, Neuquén 105, La Rioja y Catamarca 104 y Santa Cruz 102. Por regiones, el mayor empleo público está en la Patagonia (91 empleados cada 1.000 habitantes), seguido por NOA (68). En el otro extremo se halla la región Pampeana, con 51 empleados públicos cada 1.000 habitantes. Misiones, en su caso particular, tiene 50 empleados públicos cada 1.000 habitantes.