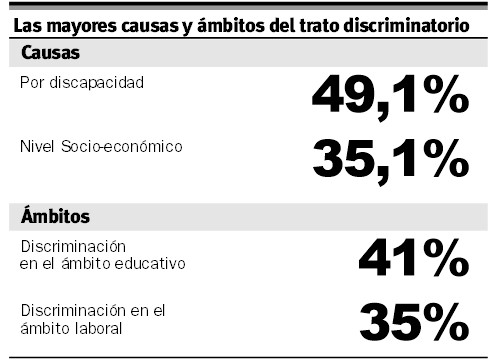

Las condiciones socio-económicas de las personas y la discapacidad se ubican como las causas más relevantes de discriminación en Misiones, según datos que se desprenden del Mapa Nacional de la Discriminación publicados en los años 2016 y 2018 en la provincia.

Los estudios tienen como marco al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y fueron elaborados en esta provincia por un equipo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, dirigido por la doctora Myriam Barone.

La última actualización dejó algunos puntos salientes para entender cómo se ubica la tierra roja con respecto a las prácticas discriminatorias.

“El mapa nos permitió observar que un 49,1% de las personas encuestadas y que poseen un tipo de discapacidad aseguran haber experimentado alguna situación de discriminación. Y además las restantes afirmaron estar presentes en algún momento que alguien discriminó a otra persona por su discapacidad”, sintetizó Barone.

Por otra parte, “el 48% del total de los encuestados manifestó haber presenciado en alguna ocasión una situación de discriminación. Si analizamos estos porcentajes con los resultados obtenidos en la encuesta efectuada en 2015 en la provincia observamos que esa cifra aumentó de manera relevante, un 9%. Para ese último año recordemos que solamente el 39,2% de los encuestados (en base a la misma cantidad de casos) respondió afirmativamente haber sufrido una situación de discriminación. De ese porcentaje (48%), el 66% aseguró haberse sentido discriminado en algún momento. Nos enfrentamos a una cifra muy elevada”, respondió Barone a la pregunta de cuál es el cuadro de situación local para después desglosar las causas y ámbitos de discriminación.

Según la investigadora, otro dato de relevancia que surge del mapa tiene que ver con las experiencias personales de discriminación.

“El nivel socio-económico es otra causa de discriminación, pues el 35,1% de la población encuestada en Misiones explicita que se discrimina por ese motivo. El aspecto físico representa el otro motivo, con un 31,8%”, se explayó.

Vale decir que la tabla de análisis consideró comparativamente datos con respecto a la discriminación por el aspecto físico, el nivel socio-económico, la discapacidad, el color de piel, por ser migrante, sobrepeso, ideología y por ser mujer (género). Este último punto ocupó el último lugar en la tabla.

Durante la charla, la investigadora comentó que los estudios de diagnóstico se vienen realizando con cierta periodicidad para desarrollar, planificar e implementar políticas públicas y que desde 2007 (año del primer mapa a la fecha) se han percibido algunos cambios sociales de relevancia.

“La orientación sexual, que durante muchos años fue uno de los principales motivos de discriminación por parte de la sociedad, permitió la implementación de políticas públicas para erradicar prácticas sociales discriminatorias. Éstas fueron implementadas en todo el territorio nacional y provincial: legislaciones, políticas, programas, spots, etc. que permitieron avanzar en ese este sentido. Hoy, gracias a los resultados de esas políticas antidiscriminatorias, se ubica como anteúltimo motivo de discriminación, con solamente un 3,23%. Es decir que cada vez más personas aceptan que otras personas elijan y vivan plenamente distintas orientaciones sexuales. En cambio, y a modo de ejemplo, se mantienen con valores altos motivos de discriminación como el color de piel y las condiciones socio económicas (ser pobre), aunque lo primero está atado a lo segundo”, aseguró la doctora en Ciencias Sociales de la UBA.

En relación con algunas cuestiones relacionadas con el estudio, explicitó que “se tomaron 400 casos en toda Misiones, un número significativo para esta clase de investigación, en la capital provincial y cuatro localidades más. Es un estudio de tipo cualitativo, con lo cual cada encuesta con la persona seleccionada tenía una larga duración porque se buscaba profundidad en la pesquisa y recolección de información”.

La población muestreada tenía entre 18 y 74 años de edad, de diferentes géneros y estratos socio-económicos.

Describió Barone: “Esto nos daba una amplia perspectiva de lo que está sucediendo con los diferentes grupos, de acuerdo a la situación económica, género y edad”.

“En Misiones, mucha gente joven, casi el 60,29%, manifestó haberse considerado discriminado por las causas mencionadas anteriormente (discapacidad, color de piel, nivel socio-económico y otros). Es decir, que los jóvenes consideran que ellos son objetos de discriminación en la provincia”, dijo la especialista.

Otros datos sobresalientes

Si se toma por situación, por discapacidad en la media nacional dio un 30,3, casi 19% menos que en lo local. Cuando se dice que se discrimina por nivel socio-económico en la provincia la cifra es de 35,1%, en contraste, a nivel nacional el porcentaje fue de 22,6%.

Otra cosa interesante como para destacar es el ámbito donde ocurre la discriminación: el 35% declara haberla experimentado en el laboral, casi coincidente con lo que pasa a nivel nacional donde fue el 37%.

“En Misiones, el 41% contestó que en el ámbito educativo se discrimina mucho. En cambio a nivel nacional ese número solamente dio un 30%. La discriminación en la vía pública se percibe en un 22%. Los números nacionales son mucho más altos con un 25%”, prosiguió Barone.

El trato discriminatorio en las instituciones públicas en la provincia se reflejó en un 5% y en la nación en un 11%.

“Lo importante de este mapa o diagnóstico es que nos permite pensar qué sucede en la provincia comparando con una media nacional y rescatando las particularidades locales”, estimó la científica social.

Antecedentes

El Instituto Nacional contra la Discriminación, Racismo y Xenofobia realizó en 2007 por primera vez un estudio del estado de situación de lo que sucedía con la temática para poder diseñar políticas públicas que ataquen o contrarresten una situación de discriminación en todo el contexto nacional.

Siete años más tarde, en 2015, por primera vez el INADI decide hacer esta investigación en el marco de un ambicioso trabajo de campo con encuestas que se llevaron a cabo en diferentes localidades de Misiones como Apóstoles, Eldorado, Iguazú y Oberá.

En ese entonces se decidió trabajar con las universidades nacionales las cuales seleccionaron el equipo que estuviera sensibilizado con la temática, el cual dirigió Myriam Barone.

La idea era recopilar, analizar y difundir datos estadísticos a nivel provincial y local que permitieran evaluar las situaciones de los individuos y los grupos que son víctimas de racismo, sexismo y otras manifestaciones de discriminación.

Ese mapa se actualizó para evaluar cuáles fueron los resultados de todas las políticas implementadas durante el período 2007 al 2018 lapso en el cual se puso en vigencia la ley contra la discriminación de género, matrimonio igualitario, identidad de género.

Sobre la investigadora

Myriam Barone es doctora en Ciencias sociales de la UBA, con más de 30 años como docente titular de metodología de investigación cualitativa en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM. Docente de doctorado en UNJU, UBA y UNAE.

Myriam Barone es doctora en Ciencias sociales de la UBA, con más de 30 años como docente titular de metodología de investigación cualitativa en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM. Docente de doctorado en UNJU, UBA y UNAE.

Actualmente dirige los proyectos de INVESTIGACIÓN IESYH (CONICET/FHyCS.UNaM): Evaluación del impacto de la pandemia COVID-19 y es la coordinadora por Argentina en conjunto 18 países de tres continentes); Desigualdades urbanas y derechos PSH Posadas, Ocupación de la tierra y formación de asentamientos informales, Mapa de la Discriminación,

Diagnóstico multidimensional de Desarrollo sostenible, entre otros. Barone es autora de numerosos libros y artículos académicos internacionales.