El origen de Picada Finlandesa se remonta a la llegada de los colonos europeos que a principio del siglo XX se asentaron en el naciente pueblo de Bonpland, fundado el 18 de junio de 1894. Fue abriéndose a medida que se adentraban en el territorio de Misiones, dirigiéndose hacia el este, en busca de tierras más fértiles adonde cultivar yerba mate.

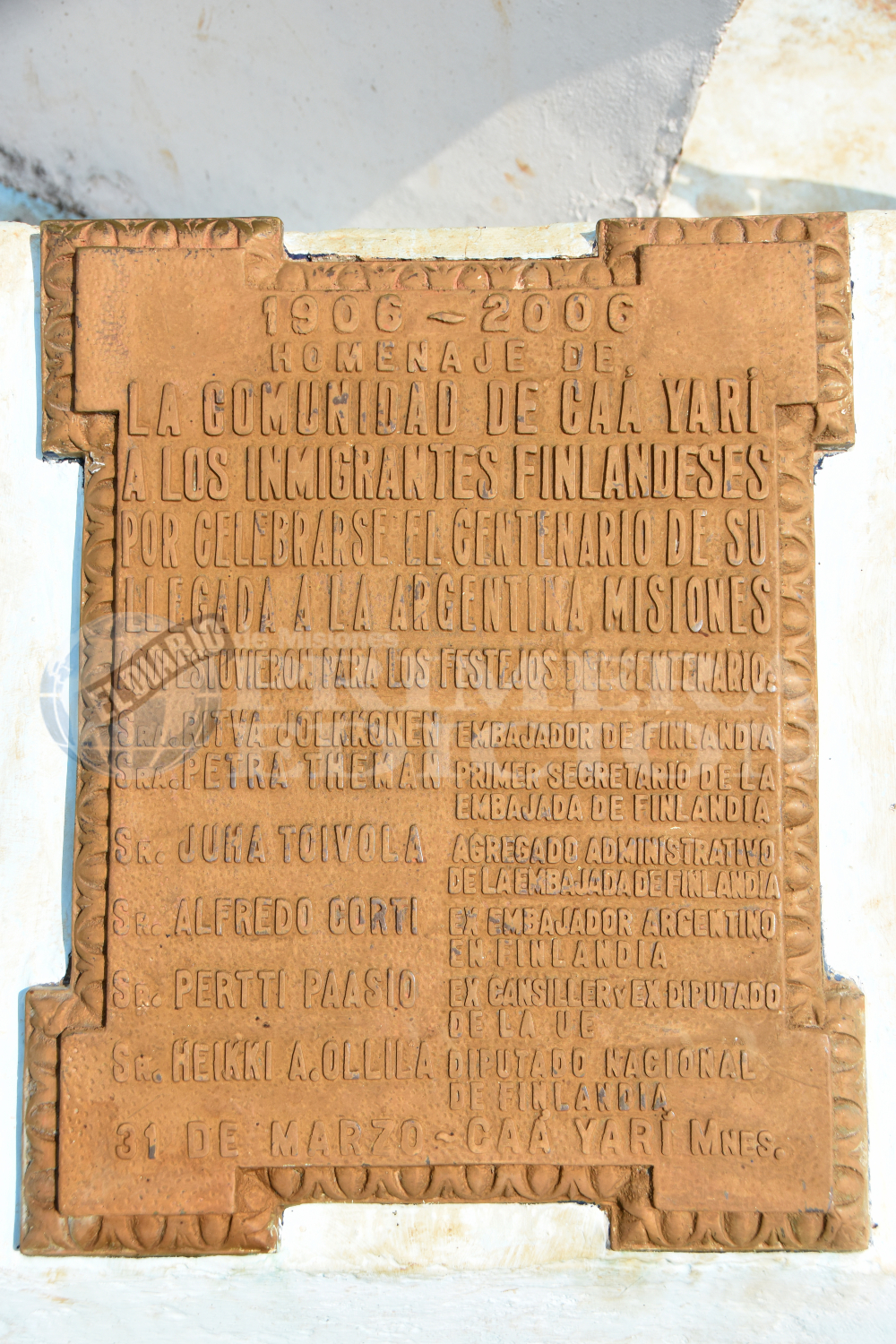

El camino se comenzó a abrir entre 1905 y 1906, con la llegada de una comitiva de alrededor de 70 familias finlandesas -unas 120 personas- que se asentaron en Bonpland y comenzaron a talar el monte y a cultivar. Buena parte de esos 42 kilómetros todavía se mantienen de tierra aunque en casi nada se parecen a aquellos cuando la zona estaba en su esplendor.

Johann Ezequiel Sand (25), tesista de la Licenciatura en Antropología Social de la UNaM, e integrante del Proyecto de Revalorización de la Picada Finlandesa, explicó que desde 1906 hasta la actualidad la Picada cumple su función, sigue comunicando a esas localidades. “Tiene muchos espacios naturales, pero también otros, a los que los cultivadores transformaron plantando pinos, maíz, mandioca, poroto y yerba mate. El camino también bordea varios arroyos y va comunicando, ahora lo vemos más paisajísticamente pero antes era el tramo obligatorio y único para llegar a Yerbal Viejo”, dijo. Argumentó que esta tierra no es apta para el cultivo de yerba por lo que los colonos viajaron y se asentaron en Yerbal Viejo, donde el oro verde crece con mucha mayor fortaleza. “Ese también es uno de los factores de porqué la colonización se dirigió hacia el centro y, más tardíamente, hacia el norte de Misiones, era porque iban buscando tierras más fértiles para el producto madre. Por esa razón, por estos colonos inmigrantes de origen finlandés, se bautiza a la Picada como Finlandesa”, acotó.

Recordó a un aventurero, explorador, Arthur Thesleff, que había visitado Argentina a principios de 1900, y que al regresar a Finlandia obtuvo los permisos para organizar a un grupo de inmigrantes y traerlos a la Argentina. En sus escritos, decía que quería crear una nueva Finlandia. Reunió a unas 70 u 80 familias y las trajo a Misiones para lograr su cometido. “Los que venían no tenían una identidad nacional finlandesa (Finlandia como país se independiza del Imperio Ruso recién en 1917. Antes estaba bajo el gobierno de Suecia), muchos hablaban sueco y, en ocasiones, ruso. Al llegar, se encontraron con los obstáculos del medio ambiente, y ese proyecto se cayó. Si bien vinieron de manera organizada, las familias se empezaron a separar y a moverse hacia otros lugares. En los próximos años muchos volvieron a Finlandia o se mudaron a otros lugares de Argentina o Paraguay. Actualmente en la Picada viven muy pocos finlandeses o descendientes”, narró Sand.

Confió que en la Facultad de Artes de Oberá, de donde es oriundo, conformaron un equipo de investigación que trabaja a través de un registro fotográfico y de entrevistas “para poder revalorizar a la Picada con ese contenido cultural. Pudimos entrevistar a varios descendientes de finlandeses y a vecinos que tuvieron contacto estrecho con las familias finlandesas y nos comentaron que a partir de la década del 80, 90, muchos abandonaron la Picada, muchos vendieron sus tierras, para dirigirse hacia otros centros urbanos. La Picada no está deshabitada, hay gente viviendo, pero es difícil encontrar a descendientes de finlandeses. Los podemos encontrar en Oberá, Campo Ramón o Campo Viera. A Picada Finlandesa, que fue una importante vía de comunicación, le quedó el nombre”. Quienes nacieron en la Picada o pasaron allí su primera infancia, la recuerdan como “un espacio muy lindo, que guardan en el corazón a manera de reliquia. Algunos de ellos saben hablar el idioma porque los padres o abuelos les enseñaron, y comentan que en esos primeros años, hasta la década del 50, 60, era muy movida, había mucha gente, tenía una estafeta de correos, centro cultural, iglesias, donde se juntaban y compartían sus tradiciones. Eran 42 kilómetros de mucha vida social y cultural. Se sabe que en casa de uno de los colonos había un sauna, muy propio de los países nórdicos y encontrarlo en el monte misionero fue algo raro. Pero ellos trajeron mucho de su historia, de su cultura, y adaptaron a este lugar”, manifestó el joven.

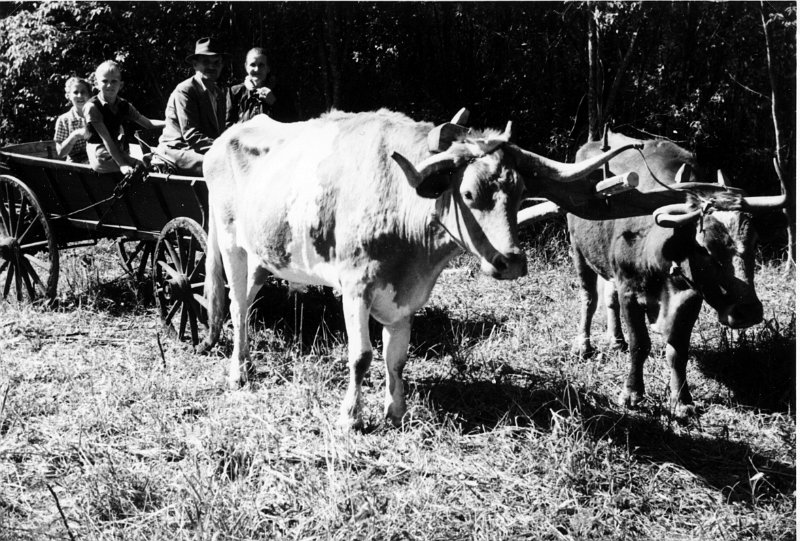

Durante la investigación hallaron restos de cartas que se escribían los colonos porque muchos mantuvieron contactos con parientes o amigos que quedaron en Finlandia. “Cuando abandonaron el país, Finlandia estaba pasando por un período de guerra entre Suecia y Rusia, había hambruna, mucho movimiento social de regiones, entonces al venir, lo que buscaban era, básicamente paz y poder cultivar los alimentos”, acotó. Entonces en algunas cartas comentaban que nunca pensaban que aquí iban a tener tantas cosas: 30 cerdos, 20 vacas, sus propias plantas de naranjas y mandarinas, “cosas que para nosotros pueden resultar básicas o hasta graciosas”. Otras de las cuestiones que confiaban a sus familiares y que les resultaba llamativo era que “durante todo el año se podía trabajar cuando en Finlandia en invierno no se puede cultivar a causa de la caída de nieve. Acá, sin embargo, todo el año podemos estar plantando, en una tierra muy próspera, muy rica. Y que había una mosca que si se lastimaban, le ponía huevos y le salían unos gusanos, decían refiriéndose a la ura”.

Según Sand, son misivas que se redactaron hace más de cien años y son muy actuales “a nuestro sentir y vivencia. Se comenta que la vida en la Picada fue muy buena, hubo muchos desafíos, obstáculos, primero el idioma, por lo que mandaban a sus hijos a la escuela para aprender el castellano, después, aprender algo nuevo, desde qué plantas se podían comer y cuáles no. Más allá que unos eran agricultores y otros venían de las ciudades, acá tuvieron que aprender básicamente todo de nuevo. Y el contacto también con otras nacionalidades, otras etnias, porque había polacos, ucranianos, españoles, de todos lados, que estaban en esta zona durante esos primeros años”.

Imagina que “habrá sido un espacio muy lindo de ver. Si es que podríamos viajar en el tiempo, veríamos a personas de todos lados, en un mismo lugar, hablando diferentes lenguas. No sé cómo se entendían pero era algo fenomenal. Me imagino que habrá sido una experiencia muy extraordinaria, muy fuera de lo normal para ese momento”, dijo el tataranieto de Johann, que vino con poco más de 30 años junto a su esposa Lovisa. Llegó en 1906 (hubo dos comitivas durante ese año), hizo los papeles y seis meses más tarde, Lovisa embarcó con cinco hijos, y se asentaron en Bonpland, en cuyo cementerio está sepultado el tatarabuelo.

Admitió que cuando comenzó la carrera de antropología “me di cuenta de las cosas que tenemos en Misiones que nos permiten ver como si fueran capas. Tenemos nuestro presente actual, pero tenemos otros presentes que todavía se siguen habitando. Mi familia vive en casa de mis bisabuelos, entonces es como que ellos están ahí, sé que esa pared la levantaron ellos, que de ese pozo bebieron el agua, si me pongo a imaginar, es como que puedo viajar en el tiempo e imaginarlos a ellos estando en ese lugar. Más allá que no los conocí, sé que ellos estuvieron ahí. O las plantas de yerba de la chacra, sé que las plantaron ellos. Entonces hay algo. No sólo me pasa a mí, sino que a gran parte de los misioneros le debe pasar”.

Contó que su abuela tiene 92 años y es inmigrante polaca. “Es poco usual que aun tengamos inmigrantes. Ese registro vivo de gente que viajó un océano entero para vivir acá. Entonces hay algo de revalorizar la historia y recuperar. Porque en ese proceso uno puede ver la realidad de otra forma, la aprecia con otro sentido, con otro gusto. Es como saber que este árbol se encuentra acá hace cien años, y que nuestros abuelos estuvieron debajo, tomaron un mate, o comieron algo, o pasaron simplemente. Y yo ahora puedo hacer lo mismo, hay como un punto de conexión, y eso para mí es fascinante. La carrera me enseñó a verlo. Antes quizás no lo veía, lo tenía naturalizado, ahora es cuando digo, hay muchas cosas para ver, muchas cosas para sentir. Eso es fenomenal”, agregó.

Para Sand, uno de los objetivos en este Proyecto de Revalorización será mostrar que esta picada es un espacio que une pueblos, regiones, pero también es un tiempo. “Es el tiempo de nuestros antepasados y es nuestro tiempo. Habla como en esa doble dimensión, en un tiempo y un espacio. Cuando uno la recorre siente algo de eso, aunque depende mucho de la persona. Queremos invitar a la gente, que venga, que la recorra, que camine, que ande en bici, porque uno se conecta con el espacio, con el paisaje, puede apreciar los árboles, las plantas, los cultivos, pero también cuando uno empieza a conocer que ese mismo camino fue recorrido durante cien años es algo maravilloso. Saber que los colonos pasaron por ahí, que hubo mujeres y hombres trabajando, disfrutando”.

A su entender, “cuando uno puede cambiar o afinar un poco la mirada es ahí cuando se da cuenta, hay como muchas capas en la realidad que uno puede ir viendo, como el foco de la cámara, ver lo más cercano que es nuestro presente actual, pero si uno afina un poco más el foco puede ver restos o rastros de antecedentes, toda la picada fue transformada. Naturalmente quedan espacios silvestres, pero mucha fue transformada por esos cultivos de pinos, de árboles, entonces creo que cuando el caminante va por la picada, podrá ver una plantación, pero lo más lindo es cuando se pregunta ¿quién plantó?, ¿cómo cultivaron?, ¿esa casa siempre estuvo ahí?, ¿cómo la construyeron?”. Eso es parte del proyecto de investigación de la Facultad de Arte. “Justamente recuperar, tener registros para ver cómo la identidad de la picada se va transformando, qué es lo que va sucediendo, qué es lo que va pasando. Este proyecto se realiza con profesores de varias carreras de esa casa de estudios. Es un trabajo interdisciplinario. Se encuentra en su última fase que es construir o reconstruir lo que se juntó, para presentar al público. Me parece que será algo muy lindo poder exponer y charlar con la gente, será un disparador para que pueda edificar la picada”, reseñó.

Algunos rastros

En la zona quedan algunas viviendas, más allá que gran parte de ellas se destruyeron por el tiempo, las tumbaron o se remodelaron. Los descendientes, que viven en Oberá, tienen vestimentas, libros, biblias, herramientas, utensilios de cocina, y cuentan que “son como puntos de enclave o puntos de conexión con sus abuelos”. En 2019 se hizo un encuentro de descendientes finlandeses de Buenos Aires y Misiones. “Fue muy lindo porque había quienes nunca vinieron a la provincia. Al encontrarnos con personas que provenían del mismo origen, se pudo recuperar información respecto a la procedencia de sus abuelos, y qué le conectaba con ellos. Algunos mencionaban el aroma al café recién hecho, el idioma, las plantas. Es como la memoria te lleva a esos lugares o espacios que son únicos para cada persona”.