Colaboración: Fernando Juan Dasso (Arquitecto Matrícula 304)

En la nota “Cuidadanía”, publicada en el número anterior de este suplemento, la arquitecta Luciana Passerini incluía entre las condiciones de la ciudad que queremos “el respeto a lo existente” como camino para “preservar el valor cultural de nuestra ciudad”.

Históricamente, el crecimiento de muchas ciudades de América desde sus orígenes coloniales, no conoció ese camino de respeto. Es más: debemos lamentar cómo destruyeron los testimonios construidos de las culturas preexistentes para implantar lo nuevo sobre las ruinas originales.

Así, desapareció lo que hubiese representado un valioso patrimonio cultural que hoy tratamos de reconstruir con hipótesis arqueológicas de difícil elaboración y en muchos casos, con contradictorias versiones según las fuentes y los criterios científicos sobre los que se enuncian las hipótesis.

A pesar de esta depredatoria conducta colonial, pudieron eludir su destrucción los complejos implantados en áreas que quedaron como rurales para las corrientes coloniales, así como las que se asientan en territorios que resultaban inexplorados hasta mucho tiempo después. Tal es el caso de los complejos mayas en México o Machu Picchu en Perú, descubierto recién en 1911, hace apenas algo más de 100 años.

La herencia colonizadora

Lo más lamentable de esta corriente aniquiladora de los testimonios culturales existentes, es que a medida que transcurrieron los siglos, esa costumbre de implantar lo nuevo sobre la destrucción de lo anterior siguió empleándose en las áreas urbanas de América y nuestras ciudades casi carecen de cascos históricos importantes, quedando por ejemplo como excepción, “la manzana de las luces”, en Buenos Aires, o “el sector histórico” de Córdoba en el entorno de “la catedral”, “el Cabildo”, “el templo mayor de la Compañía”, etc.

Destaco en Colombia “el casco histórico de Cartagena de Indias”, un importante “área de Cuzco” en Perú, las calles y templos ornados con “esculturas del Aleijadinho” en Ouro Preto, Brasil, así como el “sector antiguo” de Colonia, Uruguay o el entorno de la “Plaza del Pelourinho” en San Salvador de Bahía.

Todos ellos y algunos ejemplos más, constituyen valiosos aportes testimoniales de nuestro pasado, pero sin duda, es mucho más lo que se ha perdido.

La corriente de destruir para reemplazar por la contemporaneidad permanece hoy en nuestras ciudades y la nuestra no es una excepción.

Se han demolido antiguas residencias de importante valor cultural para reemplazarlas por mezquinos emprendimientos comerciales de lamentable apariencia y en un caso para convertir el predio en una playa de estacionamiento.

Todo un símbolo de una tendencia de nuestra cultura que prefiere la renta económica para el beneficio unilateral de alguien, en lugar de aportar a la consolidación de la identidad colectiva mediante el respeto al patrimonio existente.

En Posadas

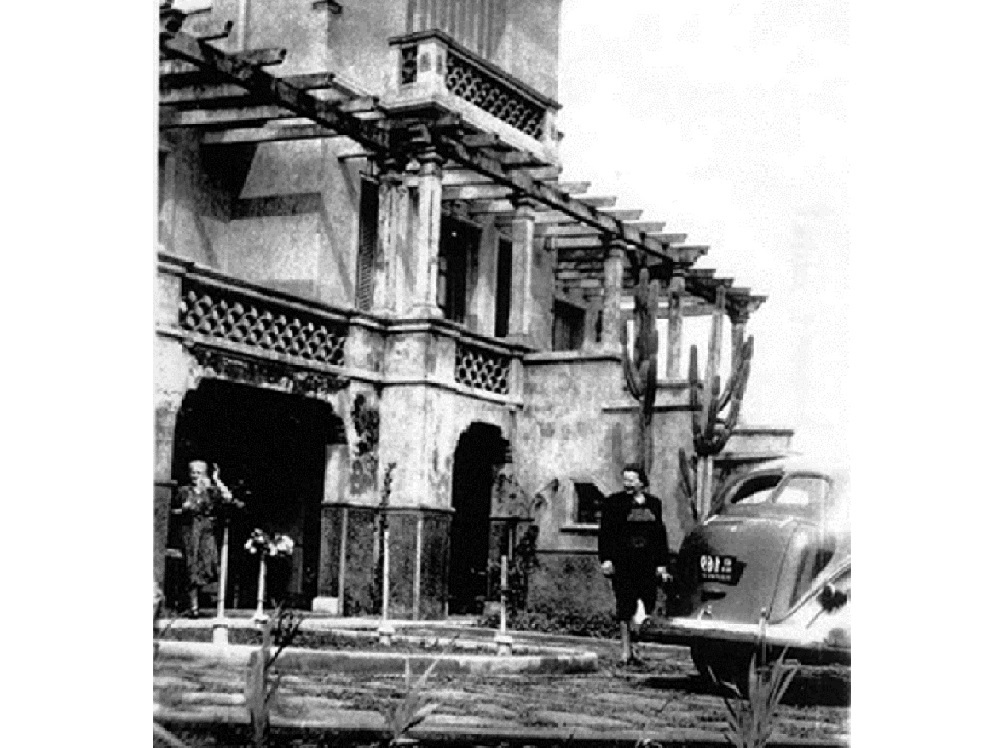

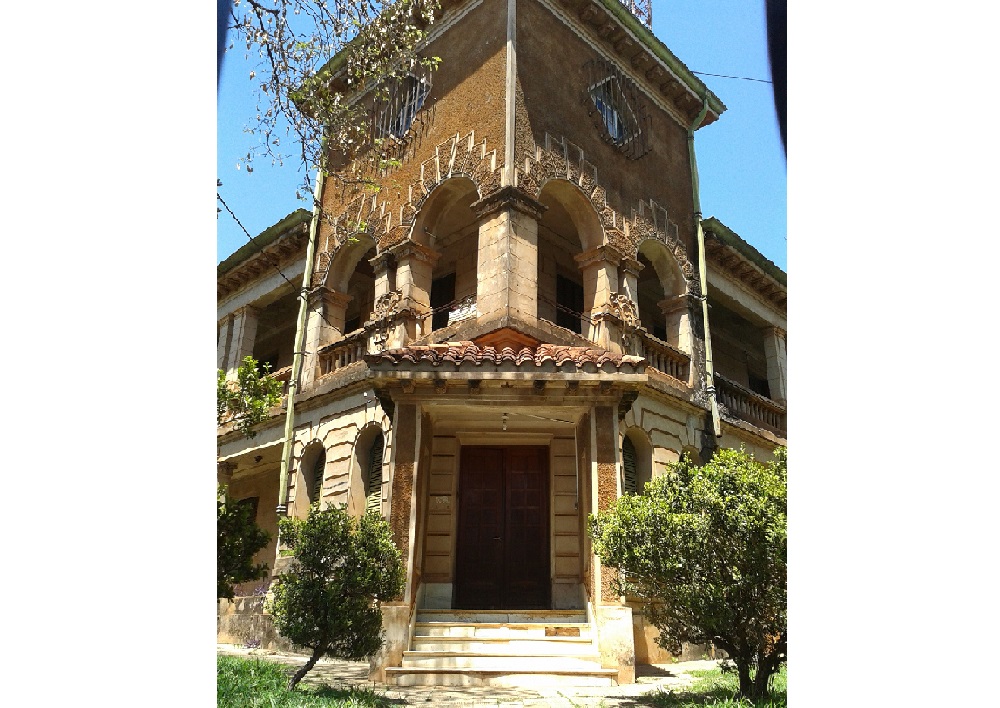

Son algunos casos lamentables: la demolición de la residencia Pomar en calle San Martín frente a la Municipalidad, la de Villa Angela sobre la barranca en calle Troazzi o la casa para el gerente del Banco Hipotecario, en calle Colón, frente a la plaza 9 de Julio.

La primera, como ejemplo de residencia urbana del siglo pasado con reminiscencias de la arquitectura que los ingleses dejaron en las construcciones ferroviarias. La segunda -Villa Angela- fue una versión de la italianización criolla de las villas rurales italianas que nos recordaba “la villa rotonda” de Andrea Palladio, y la tercera, era una versión argentina del estilo racionalista internacional con la incorporación local del ladrillo a la vista que no figuraba en el lenguaje lecorbusierano.

Tres testimonios de sendas corrientes que alimentaron la identidad de nuestra cultura con el aporte de las sucesivas inmigraciones que nos definen. Tal como lo expresara Carlos Fuentes: “Los mexicanos bajamos de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos”.

Otro aspecto de la depredación patrimonial son las intervenciones utilitarias y despiadadas que se ejercen sobre valiosos testigos de nuestra cultura arquitectónica, como la del centro odontológico de Clorindo Testa, la de la sucursal de Havanna ahogando el patio de la casa Isasa y “la modernización del Hotel de Turismo” de Rivarola y Soto, que más allá de los logros que pueden atribuirse al resultado, constituye un desprecio por la intangibilidad a la que nos obligan los edificios patrimoniales.

A pesar de todo, quedan ejemplos valiosos de nuestro patrimonio urbano y no sólo como arquitecto, sino también como ciudadano, hago votos para que se asegure jurídicamente su conservación, implementando el cumplimiento de las declaraciones concretas de valoración patrimonial, sin excepciones.

En este sentido, destaco el aporte de la cátedra optativa en la carrera de arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe en Posadas generada por mis apreciados exalumnos, los jóvenes arquitectos Daniel Melgarejo y Alina Bistoletti que impulsa el estudio del patrimonio arquitectónico no solo de Posadas, sino de toda la provincia, despertando el adormecido respeto por los valores existentes y promoviendo su mantenimiento y conservación.

Pienso en la casa Lafuente de Santa Fe y San Lorenzo, la de Ayacucho y Sarmiento, la Sociedad Española, la Logia Masónica, la columnata toscana del cementerio, la casa de Gobierno de 1883, por nombrar sólo algunas obras de nuestra ciudad.

En resumen, en lugar de destruir demoliendo nuestro pasado, debemos respetarlo para crecer, porque sin pasado no hay raíces, y sin raíces no hay futuro.