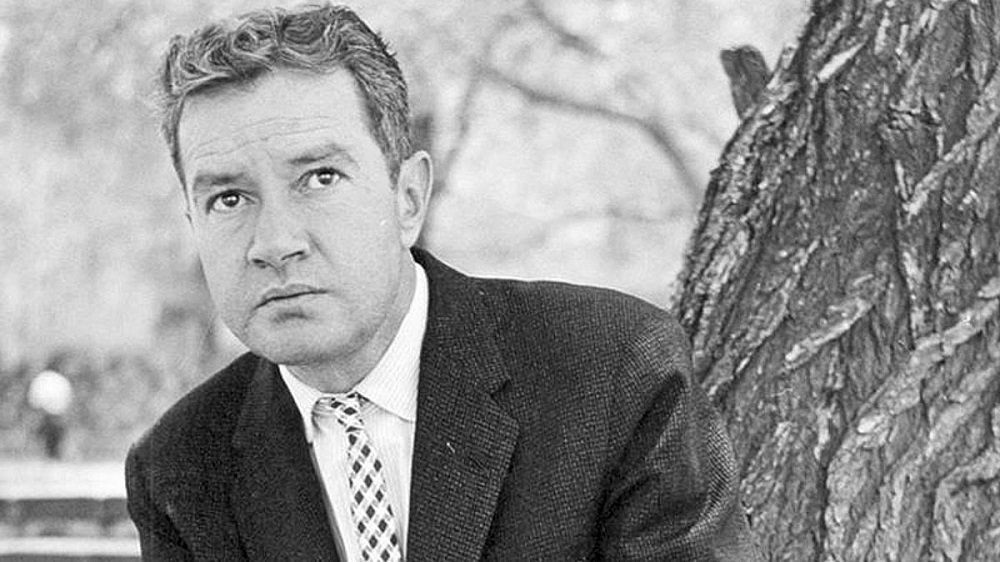

Austero y solitario, acosado por sus propias obsesiones y fantasmas, Juan Rulfo pobló la literatura latinoamericana con pocos pero inconfundibles personajes silenciosos, oprimidos por la soledad, la muerte y la orfandad de la tierra.

“Un escritor aficionado”, solía decir sobre sí mismo, con poca razón y como para justificarse cada vez que le preguntaban por su próxima obra y los motivos del silencio literario que se impuso por más de 30 años, luego de la publicación de sus dos únicas obras.

De su biografía, basta consignar algunos datos: nació en Sayula, estado de Jalisco, en 1918, y su infancia estuvo signada por las revueltas campesinas y “cristeras” de su región natal, la muerte de su padres, abuelo y tíos, y una larga permanencia en un orfelinato, hechos que lo acercaron a la tipología de sus criaturas y paisajes, siempre desolados.

“La soledad ha sido siempre mi mejor compañera”, señaló alguna vez el escritor, quien se trasladó a los 16 años a Guadalajara, la ciudad en la que años después publicaría sus dos primeros cuentos, “Macario” y “Nos han dado la tierra”, en la revista Pan, dirigida entonces por Juan José Arreola.

Fechas claves

Luego de varios trabajos -como agente de inmigración y empleado en una fábrica de neumáticos, entre otros-, Rulfo ingresó al Instituto Nacional Indigenista, en el que cumplió distintas funciones hasta su muerte.

Pero hay dos fechas claves en su historia: 1953 y 1955, años en los que publicó “El llano en llamas” (cuentos) y “Pedro Páramo” (novela), las obras con las que se transformó en un referente ineludible a la hora de hablar de las letras mexicanas.

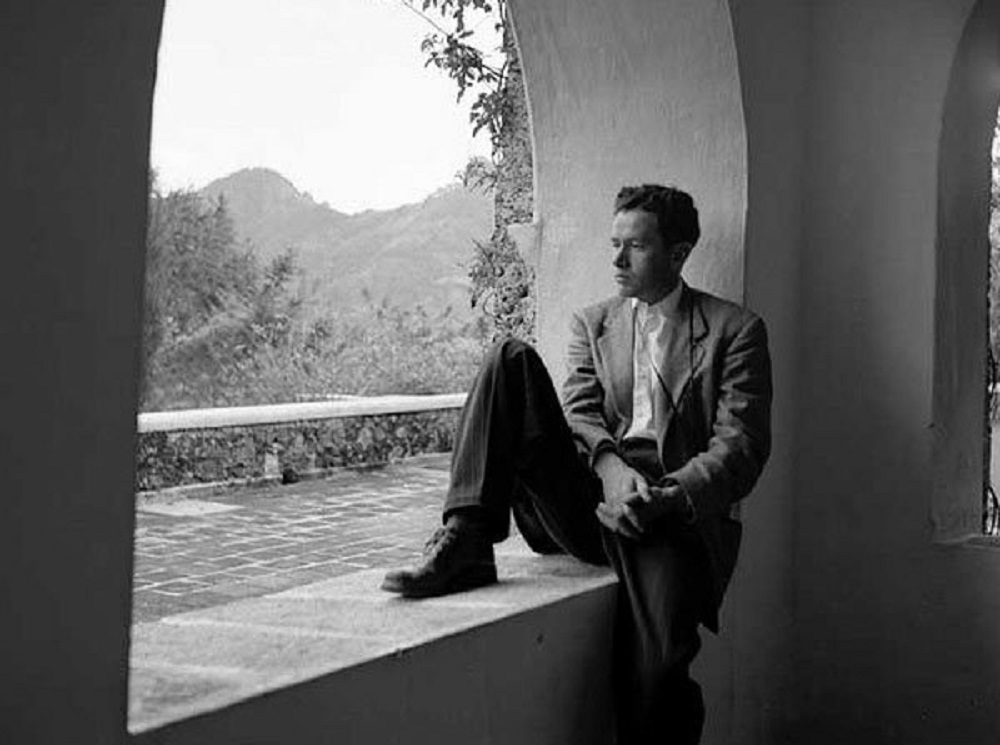

“En 1954 -contó en una ocasión- compré un cuaderno escolar y apunté el primer capítulo de una novela que, durante muchos años, había ido tomando forma en mi cabeza. Sentí, por fin, haber encontrado el tono y la atmósfera tan buscada para el libro que pensé tanto tiempo”.

“Pedro Páramo” -a cuyo manuscrito Rulfo llamó primero “Los murmullos” y luego “Una estrella junto a la luna”- apareció en una edición de 2.000 ejemplares y fue inicialmente rechazada por la crítica especializada, que consideró, entre otros juicios, que le faltaba “un núcleo que reuniera todas las escenas”.

“No tengo nada que reprocharles -había asegurado el autor-. Se trata del relato de un pueblo: una aldea muerta en donde todos están muertos, incluso el narrador, y sus calles y campos son recorridos únicamente por las ánimas y los ecos capaces de fluir sin límites en el tiempo y el espacio”.

Sin embargo, pese a la resistencia de la crítica y de las pocas ventas que acompañaron los primeros años de su publicación, tanto la novela como “El llano en llamas” fueron luego aceptados, entendidos y traducidos a más de veinte idiomas, incluido el chino.

A la publicación de “Pedro Páramo” sobrevino un largo silencio literario sólo interrumpido por su labor como guionista de cine -uno de sus trabajos fue “El gallo de oro”, guion que compartió con otros dos grandes escritores: Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez.

“El cansancio afloja la ilusión, y yo escribo lentamente, primero a mano y luego a máquina… Escribir no es nada sencillo, ¿verdad?”, se excusaba nuevamente un Rulfo ya premiado (Premio Nacional de las Letras, Premio Villarrutia y Príncipe de Asturias) y convencido de haber escrito en no más de trescientas páginas todo cuanto era necesario.

La muerte -a laque estaba acostumbrado y de la que solía decir que “no puede asustarnos, su convivencia está en el carácter mismo de los mexicanos”- no lo sorprendió y le dio tiempo a despedirse de sus amigos y de pedir que arrojaran sus cenizas en su Jalisco natal.

“Nadie lleva la cuenta de las horas y a nadie le preocupa cómo van amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban. Luego viene la noche. Solamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza”. (Luvina, de “El llano en llamas”).