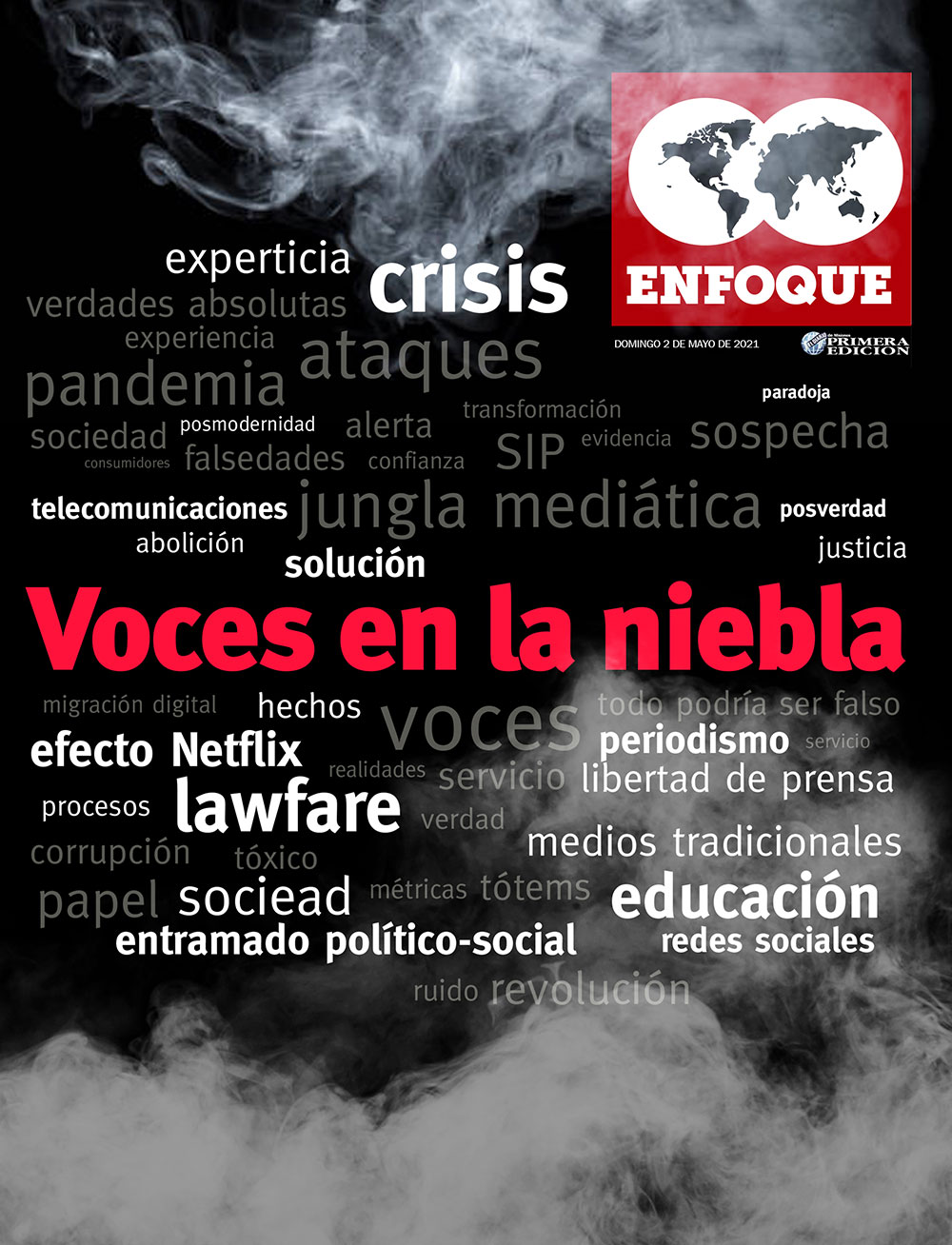

Hace casi un año y medio, la noche se le vino de golpe a la mayoría de los sectores y prácticamente a toda la población del planeta en forma de virus SARS-CoV-2. Pero no al periodismo. El periodismo ya estaba a oscuras desde mucho antes, desde los albores de la era de la posmodernidad y su nueva caja de herramientas: la revolución de las telecomunicaciones y, sobre todo, la posverdad, ese incómodo ecosistema en el que tierraplanistas, antivacunas, negacionistas y conspiranoicos navegan fluidamente en las redes sociales (devenidas en nuevo epicentro de la vida pública) al tiempo que líderes mesiánicos de todo el espectro ideológico atacan sin pausa a los medios tradicionales, acusándolos de mentir con oscuros fines y promoviendo un nuevo criterio de veracidad: la verdad de uno mismo.

La abolición de las verdades absolutas (o, al menos, los consensos sobre lo que es verdad) ataca directamente al núcleo mismo del periodismo: la búsqueda de la verdad. El periodismo puede seguir buscando la verdad, pero sus consumidores tienden a considerarlo cada vez menos relevante. En consecuencia, los medios se convierten en una góndola de realidades (o falsedades) de la que cada uno toma lo que quiere.

En la posverdad, según el exeditor de The Washington Post, Martin Baron, los elementos básicos que cohesionan a la sociedad en torno a lo que es verdad (educación, experticia, experiencia y sobre todo la evidencia) quedan totalmente devaluados, al punto de que la confianza se ha convertido en un estado de sospecha.

Pero el científico informático Hany Farid, especialista en detección de “deep fakes”, va más lejos (quizás al punto definitivo) cuando afirma en la serie documental “Conexiones” que la verdadera finalidad de esas campañas deliberadas de desinformación no es que la sociedad crea que son verdad, sino que llegue un momento en que no se pueda distinguir lo falso de lo verdadero” y por lo tanto que “nadie crea nada, sea real o no, porque todo podría ser falso. Esa es la gran amenaza: cuando no podamos distinguir lo real de lo falso, ya no habrá vuelta atrás”.

Y en medio de esa larga noche que venimos afrontando -pongamos- dos décadas y que -como puede verse- aspira a perpetuarse, apareció la pandemia. Y su llegada en plena oscuridad, con nocturnidad y alevosía, agudizó la zozobra. Así dicho, suena apocalíptico, pero la pandemia-problema puede convertirse paradójicamente en la palanca de la solución, acelerando los procesos de transformación que hace tiempo se veían como necesarios pero que a la mayoría le daba pereza empezar a aplicar.

De hecho, gracias a la pandemia y sus consiguientes confinamientos, multiplicación de plataformas y transición de presencialidad a virtualidad, es que hoy podemos participar en citas de alto nivel a las que la mayoría –por recursos o logística- antes no podíamos ni siquiera soñar con tener acceso.

Es el caso de los encuentros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que a lo largo de la semana pasada desarrolló su reunión de medio año y donde ponentes de primera línea en el ámbito del periodismo y las nuevas tecnologías trataron de echar aunque sea un haz de luz en este largo túnel.

Periodismo 1.0

La “estrella” (de Belén) de ese cónclave fue uno de los últimos “tótems” de la prensa mundial: Martin “Marty” Baron, recientemente jubilado después de muchos años al frente del Washington Post y desde hace uno, “peleado” y deliberadamente alejado de las redes sociales, a pesar de dedicarse precisamente a tratar de guiar a la industria periodística a través de la actual jungla mediática.

Es que “para mí no es un buen lugar para tener una conversación intelectual, son solamente una manera de atraer atención hacia uno mismo”. Pero aclara que no son las redes la causa de los problemas que jaquean al periodismo, sino en todo caso la caja de resonancia de un entramado político-social mucho más profundo.

En su presentación ante la SIP, Baron –quien antes de entrar a The Post en 2013 ya había sido editor en el New York Times, el Miami Herald y en el Boston Globe, donde bajo su mando se desarrolló la investigación sobre abusos sexuales de sacerdotes católicos que dio lugar a la película “Spotlight”- describió que “el terreno público en el cual hacemos nuestro trabajo es simplemente tóxico. Ejercemos el periodismo en uno de los momentos más polarizados y preocupantes de la historia reciente. La profunda división política actual hace que no podamos estar de acuerdo en los hechos más básicos. Aún peor, no podemos ponernos de acuerdo sobre qué constituye un hecho”.

En su presentación ante la SIP, Baron –quien antes de entrar a The Post en 2013 ya había sido editor en el New York Times, el Miami Herald y en el Boston Globe, donde bajo su mando se desarrolló la investigación sobre abusos sexuales de sacerdotes católicos que dio lugar a la película “Spotlight”- describió que “el terreno público en el cual hacemos nuestro trabajo es simplemente tóxico. Ejercemos el periodismo en uno de los momentos más polarizados y preocupantes de la historia reciente. La profunda división política actual hace que no podamos estar de acuerdo en los hechos más básicos. Aún peor, no podemos ponernos de acuerdo sobre qué constituye un hecho”.

Casi parafraseando al filósofo Maurizio Ferraris, cuyos conceptos se han volcado en anteriores entregas de ENFOQUE, Baron refleja que “demasiadas personas ya no desean estar informadas. Por lo contrario, desean ser afirmadas. No quieren que se les digan los hechos, únicamente quieren que se les digan que ellos tienen la razón”.

¿Y a dónde nos lleva todo esto, como sociedad pero especialmente a los comunicadores, tradicionalmente aceptados como los árbitros de la verdad en la sociedad? “Las personas no nos entienden. Están confundidas, frustradas y algunas veces molestas acerca de la manera en que se ejerce el periodismo”, alerta.

¿Entonces? Ahora más que nunca “tenemos que recordarnos a nosotros mismos qué significa ser un buen periodista. El propósito de nuestra profesión no es ser popular. El propósito de nuestra profesión es conseguir la verdad y difundirla”.

Y la verdad, insiste, “no tiene nada que ver con quién o qué es lo más popular. No tiene nada que ver con tu opinión o tu afiliación política. No depende de quién grita más fuerte, o de quién tiene más poder, o de quién se beneficiará”.

Periodismo 2.0

En el mismo encuentro, el consultor español Juan Señor, de Innovation Media Consulting, fue convocado para delinear “cómo reimaginar la prensa” y guiar de alguna manera el tan mentado proceso de transformación que la industria de la información necesita.

Al respecto, señaló que “la migración digital es brutal, eso es algo que tenemos que reconocer y que le podemos dar la vuelta para nuestra ventaja”, pero aclaró que “el papel es un puente hacia el futuro y hay que mantenerlo hasta que los ingresos digitales sobrepasen los ingresos del impreso. No hay que hacer cosas con desesperación, no es cerramos el papel y ahora somos digitales. Los lectores en papel siguen siendo muy leales”.

Señor brindó la visión optimista del impacto de la pandemia sobre el periodismo, entendiendo que la profusión de noticias falsas “ha puesto en valor el ejercicio periodístico veraz, la verificación de datos y la información contrastada” y eso ha producido “un efecto Netflix” en las suscripciones de pago a medios.

Según él, se dio un “colapso vertiginoso de la redes sociales en términos de credibilidad”, por lo que “regresamos al hábito de siempre, el de la gente que va al periódico, porque la gente quiere información contrastada entre tanta mentira. Los medios informativos conseguimos restablecer la relación directa con nuestras audiencias durante la pandemia”.

“El lector empieza a comprender que merece la pena pagar por periodismo independiente y por el rol de las cabeceras como verificadores de datos”, reseñó, y en ese marco invocó a los medios a “no preocuparse tanto por el tráfico a las webs o la publicidad digital sino por las suscripciones”.

“Tenemos que dejar de vender volumen, tenemos que dejar la vorágine del click: tenemos que vender periodismo. La gente está dispuesta a pagar por ello”, aseveró.

Periodismo 0.0

De lo que no se escuchó hablar en estas sesiones –ni se escucha ni escuchará en ningún otro encuentro de este tipo-, por más que navegue implícitamente en muchas de las exposiciones, es de los peligros que encierra el “mantra” del “nuevo periodismo”: “Escuchar a la audiencia”.

Un concepto que en abstracto remite a la loable voluntad de servicio a la sociedad de la que el periodismo siempre se jactó, pero que hoy –en plena posverdad, bajo la tiranía de las redes sociales y la cultura de la cancelación, y en un ambiente generalizado de “hágalo usted mismo”- implica –si no se tiene especial cuidado en mantener el equilibrio- rendir las armas del conocimiento, el análisis y la contextualización ante las demandas inmediatas de los más vociferantes.

Nada nuevo bajo el sol, o en este caso bajo la oscuridad del purgatorio en el que se halla hoy el periodismo: cuando la turba romana pedía sangre, le daban circo; cuando Poncio Pilato se lavó las manos, liberó a Barrabás y crucificó a Jesucristo a pedido del público.

En el “viejo periodismo”, escuchar a la audiencia significaba prestar atención a las demandas sociales hacia el sistema político o económico, acaso poner el oído a alguna conversación en un bar o en la cola del banco para conocer las preocupaciones “de la calle” y luego, sobre eso, definir estrategias editoriales. Hoy, aturdidos por el ruido de las redes sociales y las métricas, sabemos exactamente qué quieren los que nos siguen. Y nos lanzamos desesperados a satisfacerlos.

Cualquiera que grabe un video con su celular ya se considera “periodista ciudadano”. Cualquier movimiento ideológico con relativa repercusión puede plantear sus demandas no ya a los poderes fácticos, sino directamente a los medios: piden que se emitan juicios sumarísimos en los casos policiales, que se eleven las chicanas y los rumores de pasillo a la elevada (aunque ahora devaluada) categoría de noticia y hasta que se distorsione la lengua –nuestra principal herramienta- para hacerla más “inclusiva” y agradable para los oídos de algunos empecinados en que el medio es el mensaje.

Es decir, quieren que el periodismo se gobierne por las mismas “no reglas” de las redes sociales. Y los medios, por miedo a perder clicks, les hacen caso, sin detenerse siquiera a pensar si ese griterío que oyen al “escuchar a la audiencia” procede realmente de una tendencia dominante o de una minoría vociferante que opaca a la eterna mayoría silenciosa. Ni que hablar ya a evaluar si esa tendencia dominante es razonable o simplemente es una dictadura del número. En el fondo, no se trata de “escuchar a la audiencia” sino de “conocerla”.

Democratizar las salas de redacción es lo mismo que democratizar los quirófanos. Quizás sus efectos no sean tan letales a corto plazo para los individuos, pero sí a la larga para el conjunto de la sociedad. Ese es un debate que sigue abierto, tan abierto que ni siquiera el periodismo se está dando a sí mismo y seguirá sin hacerlo hasta que escampe –o al menos se asiente- esta tormenta de la posmodernidad. O quizás sea al revés: acaso sea necesario hurgar hasta la más profunda y dolorosa verdad para tener esperanzas de salir del túnel al que un poco nos empujaron y otro poco nos metimos nosotros mismos.

Por Paco del Pino