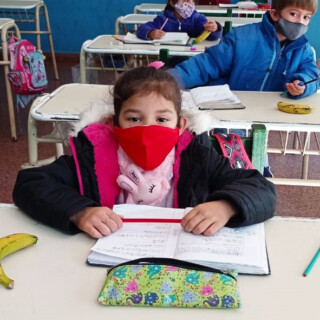

Uno de los procesos más hermosos que se desarrollan en la educación primaria es la enseñanza de la lectura y escritura. Los niños de cuatro, cinco o seis años reciben las claves para ir desentrañando los misteriosos signos de la escritura.

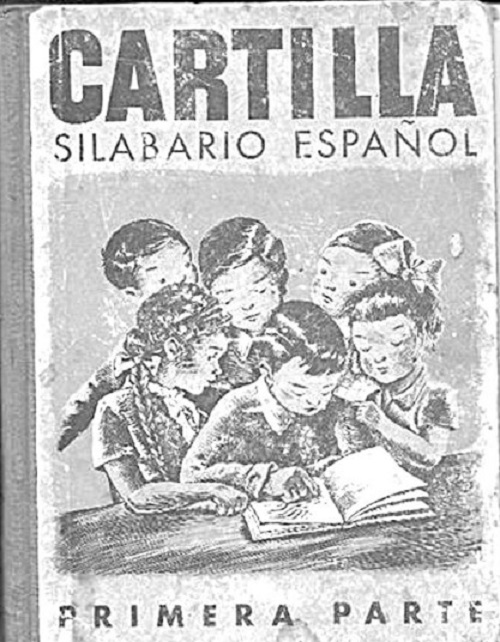

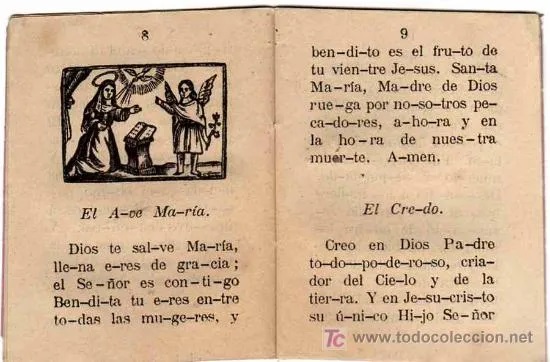

En nuestro idioma, los silabarios más antiguos que se conocen provienen de los esfuerzos de la Iglesia Católica por enseñar a leer en sus escuelas, fueron llamados “cartillas”, y sus ejemplos intentaban vincular la adquisición del lenguaje escrito y la enseñanza cristiana, proponiéndose, de ese modo, un doble objetivo.

En un principio, como era común por aquella época, se pensaba que todo debía basarse en la memoria (sin importar demasiado la comprensión, que llegaría por sí sola con la madurez), de modo que estos silabarios o

cartillas abusaron del recurso memorístico.

Los silabarios más modernos surgieron como reacción a ese método de enseñanza de la lectura basado exclusivamente en la memorización del alfabeto, que se complementaba con una explicación expositiva de la fonética seguida de largas sesiones de lectura en voz alta.

Las últimas décadas incorporaron una innovación más: el recitado grupal o individual, y si es con melodías infantiles, mejor. Así se viene practicando desde hace años en jardines y niveles iniciales, y “explotó” ahora, en época de pandemia, aislamiento y semipresencialidad, con el famoso abecedario del trapero L-Gante.

[yotuwp type=”videos” id=”evpVpKXjfOg” ]

Como ya fue señalado, los primeros silabarios fueron las cartillas que contenían mensajes religiosos, pero en forma temprana los creadores de silabarios se percataron de que una de las claves era la comprensión de la sílaba.

Como ya fue señalado, los primeros silabarios fueron las cartillas que contenían mensajes religiosos, pero en forma temprana los creadores de silabarios se percataron de que una de las claves era la comprensión de la sílaba.

Probablemente la práctica y la ejercitación permanente, aunque no buscara ese método, demostró que los niños, al aprender a leer, siempre silabean, y al percatarse de ese hecho surgió nítida la necesidad de basar en la sílaba la adquisición del lenguaje escrito. De allí al nombre genérico de estos textos como “silabarios” hubo menos de un paso.

En la España colonial el privilegio de publicar cartillas o silabarios pertenecía preferentemente a instituciones religiosas católicas y fueron los obispados o las congregaciones religiosas las que se dieron a la tarea de crear, publicar y difundir las cartillas.

Fue en México donde nació el primer silabario propiamente hispanoamericano, llamado “Nueva cartilla de primeras letras”, donde sucesivos editores lo imprimieron entre los siglos XVI y XVIII (Hospital de Naturales, Imprenta de Paula Benavides en 1641, Hospital de Indios en 1771 y en 1783 su impresión la hizo Pedro

Fue en México donde nació el primer silabario propiamente hispanoamericano, llamado “Nueva cartilla de primeras letras”, donde sucesivos editores lo imprimieron entre los siglos XVI y XVIII (Hospital de Naturales, Imprenta de Paula Benavides en 1641, Hospital de Indios en 1771 y en 1783 su impresión la hizo Pedro

de la Rosa, de Puebla).

Los ejercicios de escritura podían iniciarse semanas o meses después de comenzado el aprendizaje de la lectura, pues se consideraba que era poco pertinente que fueran simultáneos.

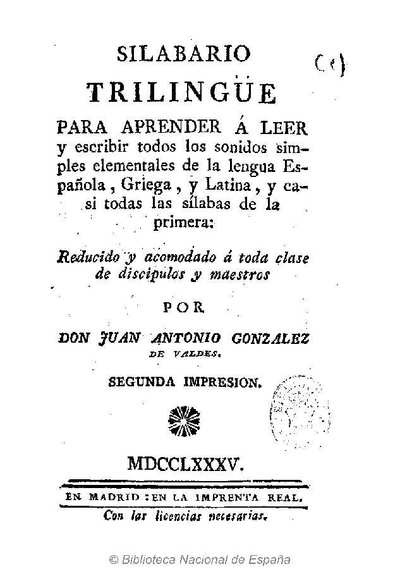

A raíz de las reformas borbónicas, vinculadas a las corrientes racionalistas e ilustradas, un nuevo espíritu comienza a mandar en la publicación de silabarios: era la búsqueda de una educación racional, admiradora de los valores de la antigüedad clásica.

En esos “nuevos” silabarios hay preocupación por presentar listados lo más completos posibles, enciclopédicos

podría decirse, de todas las sílabas en uso.

Fue en este contexto que, en 1785, Juan Antonio González de Valdés publicó su Silabario trilingüe para aprender a leer y escribir todos los sonidos simples

Fue en este contexto que, en 1785, Juan Antonio González de Valdés publicó su Silabario trilingüe para aprender a leer y escribir todos los sonidos simples

elementales de la lengua española, griega y latina. Ya en el título queda meridianamente

clara la inspiración ilustrada de la obra.

En 1810, el año de las independencias, se publicó en Buenos Aires la Cartilla o silabario para uso de las escuelas, impreso por el patriota chileno Manuel José Gandarillas. Este pequeño impreso, que inauguraba un nuevo estilo de silabario en América Latina, no era más que un listado, prácticamente alfabético, de casi todas las sílabas posibles en idioma castellano, intercaladas con el abecedario, los signos numéricos, diptongos y triptongos.

La gran innovación fue la disposición del impreso, que no contenía mensajes doctrinales y estaba ordenado en trece unidades numeradas, siendo de clara inspiración racionalista.

En 1845, en la ciudad de Buenos Aires y todavía uniendo la enseñanza de las letras, religión y moral, el pedagogo José Antonio Wilde da a conocer su “Silabario argentino”, destacando en su portada que se trata de un método útil y agradable. Lo más pintoresco, sin embargo, son las exclamaciones “¡Viva la Confederación Argentina! ¡Mueran los salvajes unitarios!”. No deja de ser interesante la moral que se intentaba transmitir en la época.

Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, con el advenimiento y masificación de la educación pública en Europa y América, se comenzó a expresar la necesidad de un sistema basado en la práctica de la lectura de palabras, pues se sostenía que las letras y sílabas sueltas nada decían al raciocinio del estudiante y por lo mismo no ofrecían facilidades a la memoria o el aprendizaje.

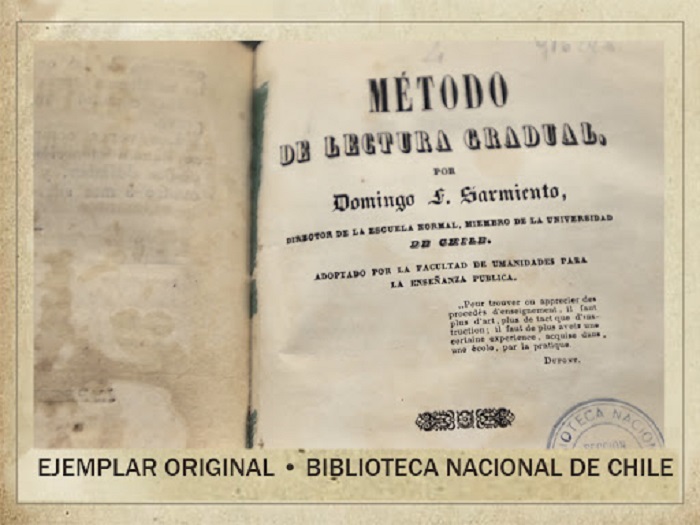

Entre los pioneros y teóricos de este sistema se encuentra Domingo Faustino Sarmiento, quien publicó su Método de lectura gradual en 1849 en Santiago de Chile, durante su exilio, en que participó activamente de las actividades culturales y educativas de Chile.

Sarmiento intentaba dar a su sistema un fundamento pedagógico y una metodología progresiva. Se opuso a fundar su sistema en la memorización y de hecho afirmaba que los anteriores silabarios habían malogrado los potenciales beneficios del método lancasteriano.

Por otra parte incluyó consejos a los docentes para “hacer más natural e intuitivo el aprendizaje”, como simplificar el nombre de las consonantes. Así, por ejemplo, de acuerdo al sistema de Sarmiento, la “m” se llamaba “me” en vez de “eme”. Se dejaba entre los contenidos finales el uso de las que llama “letras inútiles o convencionales”, como la “h” o la “u” puesta después de la “q”.