Alberto Vieyra nació en Buenos Aires, y se radicó en Misiones, junto a su esposa, María, en noviembre de 1989. La primera vez que llegó a la provincia fue de vacaciones, con un amigo, como una especie de mochilero, y quedó encantado. Es que tenía en mente irse de la gran urbe y, aunque no tenía definido adónde, “siempre decía que me gustaría ir a vivir a algún pueblo del interior del país”. Cuando llegó el momento de decidir eligieron San Ignacio. Les pareció un lugar estratégico.

“Era ir hasta Puerto Iguazú o quedarnos aquí porque eran los dos puntos importantes turísticamente hablando, al menos en aquella época. Nos parecía que en el norte todas las posibilidades o alternativas podrían estar cubiertas mientras que en San Ignacio había mucho por hacer. Creía que algo podía llegar a encontrar en San Ignacio, y nos quedamos”, manifestó, quien fue desarrollando el trabajo con el bambú de manera autodidacta porque la información sobre el tema era escasa.

Alegó que, generalmente, las actividades artesanales pasan de algún maestro artesano hacia un aprendiz, alguien que lo ayuda a trabajar y va adquiriendo conocimiento o, aquellos maestros artesanos que ya tienen su sistema formado y pueden dar cursos, capacitaciones, y alguien puede tomar ese aprendizaje. Pero en el caso de Vieyra no ocurrió ninguna de esas cuestiones, sino que fue aprendiendo sobre la marcha, a prueba y error, conociendo el material, conociendo la planta, sus limitaciones.

En la zona “tenemos bambú macizo, pero es muy finito, no es como para hacer grandes cosas. Es una limitante por un lado. Fue ir descubriendo qué pasaba que se rompía o se podría, o que le agarraban bichos, y así. Fue prueba y error hasta que pude empezar a tener algo de información del extranjero, principalmente de Colombia, donde tienen una mayor tradición del uso del bambú en general, en toda la comunidad”. Entiende que acá el uso principal es el que le dan los guaraníes en la cestería, y como parte de la estructura de sus viviendas, pero, por lo general, “la gente utiliza la tacuara para gallineros, como para hacer algo rudimentario y para sostener la antena de televisión. Siempre se relacionó al trabajo con tacuara, bambú o caña, como algo para los humildes. Y la cuestión no es esa, sino utilizar las técnicas correctas, acompañarlas con diseños, para que sean piezas hermosas, útiles y duraderas”.

A las tacuaras las encontró en su patio. El protagonista de esta historia contó que el terreno donde residen, en la zona de Pueblo Nuevo, lo compraron porque “era barato y simplemente tenía un tacuaral adentro. Al principio pensamos en sacarlo porque teníamos la idea de hacer una huerta, algún emprendimiento productivo bajo invernadero, pero fui aprendiendo que no iba a sacarlo como se quita cualquier arbusto porque tiene un sistema de rizomas o tallos subterráneos y vuelve a brotar, poblando nuevamente la superficie. Se complicaron un poquito los planes originales hasta que me di cuenta que podía aprovecharlo”.

Según Vieyra, no venía con intenciones de trabajar con el turismo, sino que era otra la idea, la de hacer un trabajo productivo, buscando el sueño autárquico de cuando uno es joven, que quiere ser totalmente autosuficiente.

Empezaron a hacer algunas cositas para vender en las Reducciones Jesuíticas habida cuenta que en esa época no existía la feria. “Vimos que a la gente le llamaba la atención, y compraba. Generalmente el misionero se reía porque quizás nunca se imaginó que se podía tomar mate dentro de una tacuara o utilizar la bombilla de ese material en lugar de una metálica. Esas cosas, en esa época, causaban sorpresa, gracia. Pero igual había gente que llevaba. Los turistas encontraban algo exótico, que no había en otro lado. Vimos eso como veta”, confió. Finalmente empezó a profundizar un poquito más, a hacer distintos tipos de productos que se caracterizaran por ser pequeños, que pudieran tener algún uso, que la gente se pudiera llevar fácil, y no me demandara tanta cantidad de materia prima para poder hacer rendir una caña. “De una, podía sacar distintos tipos de objetos. Así se fue desarrollando y más adelante tuvimos algunas capacitaciones que se fueron dando a través de la Facultad, de oenegés, sobre el diseño, la parte contable, y despacito fuimos incorporando otros conocimientos, que fueron haciendo que las cosas salieron cada vez mejor”, celebró.

Además expresó que algo que lo ayudó mucho para desarrollar, fue compartir espacios con pares artesanos, pero de niveles superiores. Estaba prácticamente solo, había personas que cada tanto aparecían con algún producto regional, y no pasaba de eso. Cuando empezaron a venir artesanos -algunos se quedaron a vivir-, lo impulsaron a salir a hacer temporada fuera de la provincia.

Para el primer viaje “agarré mis cositas y fuimos a Miramar. Tenía que mostrar y explicar ante un jurado cómo desarrollé algunas de las técnicas. En mi primera experiencia reboté como una pelota de goma. Volví triste porque no pude ingresar, pero después de haber visto los trabajos de los demás colegas, con otros materiales, me dije no puedo entrar, siendo sincero conmigo mismo. Realmente ahí me di cuenta que me faltaba muchísimo por aprender. Hice ese click de querer desarrollar más el trabajo con el bambú porque lo mío era muy simple. Después tuve la satisfacción de ir a ferias mucho más exigentes como la de Villa Gesell, El Bolsón, donde no sólo nos daban lugar, sino que, como visitantes, nos ofrecían que nos quedáramos más días. Es que la calidad era buena, el producto era original y el rubro era inédito”.

A partir de ese momento, de esa experiencia, “me empecé a considerar artesano. Para eso pasaron casi diez años. Sentía que todavía me faltaba por aprender, me encontraba con cosas que desconocía. Pero con el bambú nunca terminás de aprender porque vas descubriendo nuevas vetas. Es un viaje de ida. No sólo en el rubro de la artesanía, sino que encontrás las otras vetas: se pueden hacer mobiliario, construir viviendas, usar como alimento, en cosmética, industrializar, tableros, ropa, papel, harinas. Es increíble. En algunas incursioné, en otras todavía no”, admitió.

Es que llega un punto en el que “uno quiere meterse en todo y no se puede. Hice algunos muebles, techos tipo galerías para cubrir un lavadero o un pequeño patio, algunos tableros multilaminados, cosechamos brotes y los preparamos como alimento, salado o en almíbar. Mi esposa hace cerveza artesanal e incursionó con la cerveza de bambú. Hay muchas alternativas. Todavía no hice la pulpa de papel, quiero ver si algún día hago algo de harina para enriquecer a la blanca, común”, entre otros. Le falta experimentar el carbón, muy bueno como mejorador de suelo, también para filtrar agua y captar humedad o eliminar malos olores. “Son alternativas válidas para desarrollar algunas de las posibilidades que nos brinda el bambú o tacuara, que son dos maneras de nombrar a la misma cosa que cuenta con 1.600 especies en el mundo”.

Distintas variedades

Rememoró que “teníamos grandes cantidades de tacuaruzú pero cuando subió la cota de Yacyretá la zona quedó inundada y perdimos todo. Es el nativo más grande y como el río fue su medio de transporte, se la encontró siempre sobre las costas del Paraná, no tanto así sobre el Uruguay. Ahora no queda más que alguna que se haya plantado afuera de la zona ribereña. Hay mucho tacuarembó, es finito y se cierra en el monte. Cada caña puede tener quince metros de largo, pero de 1,5 centímetro de diámetro. Se apoya sobre la vegetación circundante y donde toca el suelo tiene un nudo, que vuelve a producir raíces y arma una nueva mata, y va a ocupando espacios. Es cerrado y flexible, y el machete prácticamente no lo corta”.

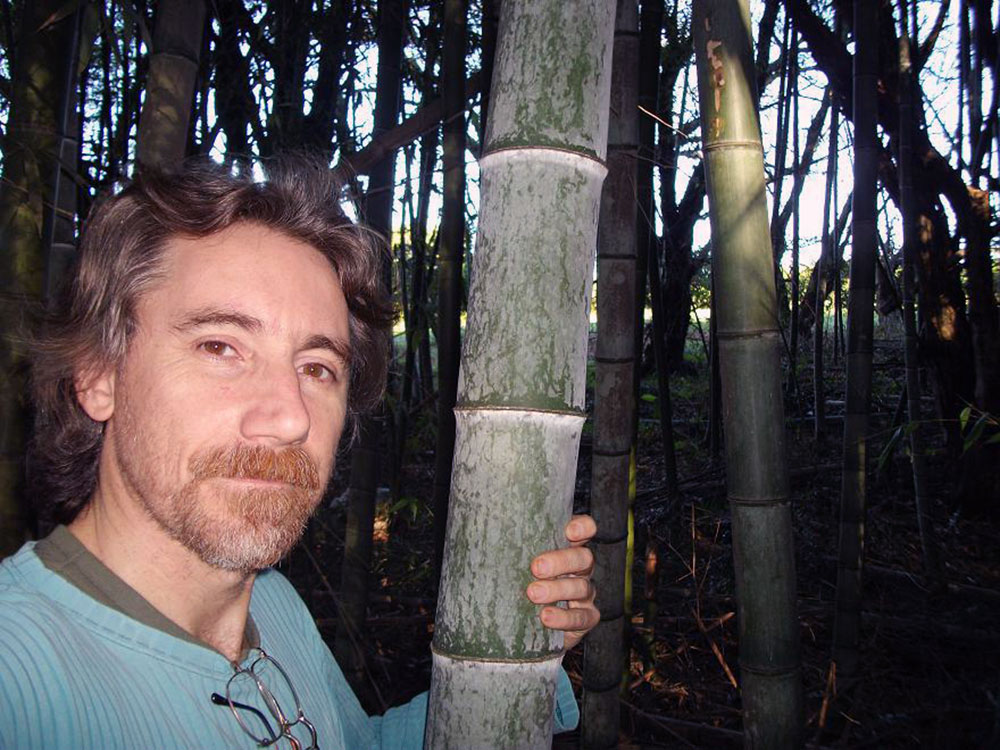

Y lo que más hay, es un bambú al que se lo llama “corredor” porque tiene unos tallos subterráneos muy veloces, forma una mata abierta y ocupa mucho espacio. Se lo puede apreciar cerca de la casa de Horacio Quiroga. Es exótico, pero por las temperaturas se desarrolla de manera espectacular. “Ese es el que había en mi terreno y sigue habiendo. En San Ignacio, Santa Ana, Loreto, Roca, tenemos mucho de ese tipo de bambú”, agregó.

En su caso, cuando fue profundizando en el tema “bambucero”, se fue “haciendo de otras especies. Empecé a experimentar la reproducción por gajos, por rizomas, me fui haciendo de una pequeña variedad para tener mi propia producción de materia prima. Esto es si uno quiere cosechar de manera sustentable, cuidar esa planta, para que sea productiva y de buena calidad. Pudimos comprar una pequeña chacra donde plantamos y donde empiezo a tener resultados, comenzamos a cosechar de mis plantas”.

Explicó que hay quienes hacen mobiliario que aplican en su vivienda y va encontrando sus clientes. Hay personas que están incursionando, inclusive de forma artística. “Están los chicos de ‘Takuareté, cuerpo tacuara’ que hacen una obra circense con bambú. Tiene muchas vetas, áreas, donde se puede desarrollar. La gente lo está incorporando a su entorno, teniendo algún objeto en bambú o haciendo algo. A nivel mundial, la importancia del bambú como un amortiguador para lo que es el cambio climático, es un preservador de agua, mejorador de suelo, un gran captador de CO2 de la atmósfera, y es proveedor de materia prima, de alimento. Se la llama la madera del futuro”, graficó.

Es que a los cinco años ya se puede empezar a aprovechar los brotes, las cañas que son finas pueden servir para vender a quien produzca tomates, morrones, ajíes, que necesitan utilizar tutores para sus cultivos. “La producción cada año es mayor. El rizoma se va multiplicando y la producción va in crescendo. Lo bueno es que estás sacando madera, pero nunca dejas descubierto el suelo”, argumentó el productor.

Para Vieyra, esto es una satisfacción. “Es haber logrado lo que buscaba en un principio, cierta independencia. Nadie lo va a lograr en un 100% pero me pude desarrollar, tener mi casa, haber podido criar a nuestros hijos. Vivo en un lugar por el que la gente paga para pasar unos días”, sostuvo.

Las redes sociales le sirven para el intercambio de experiencias y estar conectado con conocedores del tema, profesionales de distintas áreas, en temáticas que giran en torno al bambú. “Nos enriquecemos constantemente, por eso digo que nunca se termina de aprender. Estoy en grupos de bambuceros internacionales, principalmente latinoamericanos, y las experiencias que tiene uno de un lado varían de otro porque resulta que la misma especie, al cambiar su situación climática, ambiental, reacciona de una manera distinta. Ese conocimiento que se va intercambiando enriquece a todo el grupo. A veces uno puede orientar en un área donde no tiene experiencia, y a veces uno recibe la guía de uno que ya pasó por el camino que uno empieza a transitar”, manifestó. Insistió con que las redes facilitaron la cuestión de transmitir conocimientos. “Veo que la juventud está con los videítos de moda y no sé si aprovecha las posibilidades que brindan estas herramientas. Si hubiera tenido esta posibilidad hace 30 años, hubiera evitado errores y hubiese sido todo más rápido. Es una herramienta fantástica también para la comercialización. El cliente me orienta mediante la fotografía evolutiva que le mando. Y cuando llega a destino, recibo los elogios”, alegó.

Después de la pandemia, en todas las áreas hubo un antes y un después, “que nos cambió el ritmo a todos. Pero posibilitó que la gente vea lo que hace el emprendedor que está en el vecindario y empiece a consumir lo que se produce localmente. Siempre tengo algún producto en stock porque cuando recibo algún encargo, hago un poco de más para que me quede porque siempre viene a casa alguien que quiere hacer algún regalo, un presente”.

Su taller alberga herramientas, mesas de trabajo y estibas de cañas secas porque “cosecho un año para trabajar al siguiente. Los bambúes pequeños en cuatro meses pueden estar secos para trabajarlos, pero los gigantes, tardan unos diez meses como mínimo. Tengo que tener cañas secas con tiempo para que pueda hacer un trabajo y la calidad sea buena”, señaló. Más allá que “trabajamos con un material que es natural y puede tener variantes a diferencia de un material que sale de una producción industrial seriada, que es pareja. Una caña funciona bien y la otra, quizás, no tanto. Con el estacionamiento, tratamiento, se disminuyen las posibilidades de fallar. No quiere decir que las eliminemos, pero las disminuimos en gran medida”.