Sobre una mesa dispuesta cerca de la ventana, María Isabel Beitía Ajuria de Zabala preserva una parva de papeles, libros y documentos que trata de ordenar. Es que su mente está centrada por estos días en compilar en un libro tantos años de vivencias, desde el pueblo de Ochandiano, provincia de Vizcaya, España, que la vio nacer (La casa del Americano), pasando por la Guerra Civil, el viaje que la trajo a América, sus inicios en la Capital del Monte, la vida junto a su esposo e hijos, y el protagonismo que tuvo su trabajo en la Colectividad Española del Parque de las Naciones. “Quiero escribir un libro para dejar constancia de las cosas vividas, de todo lo que me pasó. Husmeando en los recuerdos, de los cajones están saliendo cosas”, sintetizó.

Junto a su esposo, Félix Zabala Bengoa, llegó al país en 1962, con apenas 27 años y dos baúles grandes, siguiendo los pasos de su abuelo Bernabé, que ya había estado trabajando en el Sur del país, y regresó a su patria, con muy buenos comentarios sobre la Argentina.

“Nos embarcamos en Bilbao, en el Vapor ‘Monte Udala’, junto a nuestro hijo Sabino que, justo el día, cumplía años. Venía muchísima gente, los barcos venían llenos. La primera escala la hicimos en Vigo. Subía y subía gente, hombres, mujeres y niños, de la parte de Asturias, de León. Vine a Argentina a los 27 años, con un hijo en brazos y otro por nacer. Nuestro barco había hecho la primera vuelta desde Argentina y, al volver, entró en reparación y tardó en salir más de lo debido. Teníamos amigos en la naviera y nos cuidaron los camarotes. Era nuestra desesperación porque la panza no espera. Pero todo salió bien. El viaje tardó en llegar a Buenos Aires 29 días, después de pasar en el mar cosas terribles”, contó.

Añadió que, durante esa travesía, “las olas cubrían la embarcación, a veces veníamos con la cabeza para arriba y otra para abajo, depende del oleaje del Océano. Pasamos así, días y días. Con esos golpes de las olas el barco podría destruirse en mil pedazos, estralaba de manera extraña. Monte Udala era de la compañía naviera Aznar, que eran conocidos nuestros. Era un barco grandísimo. Lo bueno era que traía mucho peso, y eso ayudaba a mantenerse a flote sin problemas. Con nosotros venía un sacerdote, un médico, y dos monjitas, cuando pasaban las olas, nos reuníamos y rezábamos”.

Sostuvo que por fin llegaron a Brasil donde, otra vez, mucha gente tomaba el barco para venir a Buenos Aires. “Pero no podían iniciar el viaje sin ese documento que teníamos que tener para ingresar a la Argentina. Aquí no entraba cualquiera, era riguroso. Tenían que mandar ese certificado que decía que podían ingresar tranquilamente. Era una especie de documentación. Esa gente que subió en Vigo, tuvo que bajar en Brasil porque carecía de ella”.

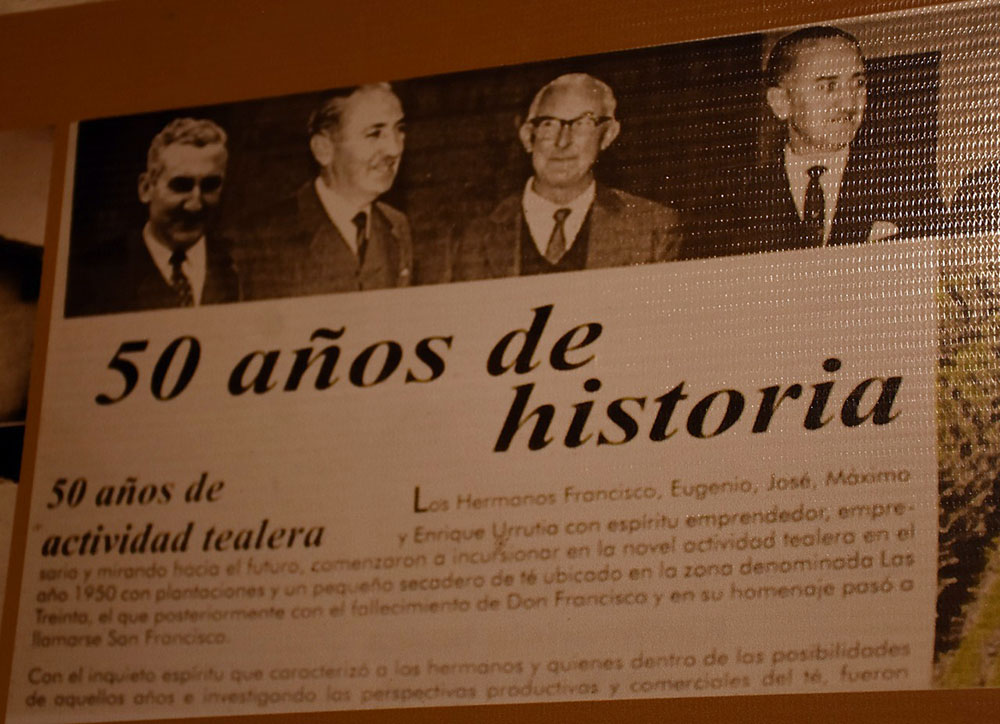

Cuando bajaron en Buenos Aires ya sabíamos adónde ir porque “los Urrutia llegaron antes que nosotros. Doña Nicasia Iturbe de Urrutia vino antes de la guerra, y nos contaba sobre las buenas cosas que tenía Argentina. Sobre el palito se metía a la tierra, al poco tiempo daban unas raíces que se podían comer (mandioca), o que los chocolates colgaban de los árboles, en referencia a los caquis. Conocimos todo y era verdad. El caqui tenía color y sabor a chocolate”, rememoró.

Su esposo empezó a trabajar en las chacras de los parientes, los Urrutia. “No conocíamos nada. Ni la ura ni el pique conocíamos y aquí nos llenamos de esos bichos. Nuestros hijos tenían granos por todas partes, y después supimos que eran uras. A mi esposo le apretaron la pierna y le sacaron un gusano con pelos y todo, que trajo en el cuenco que hizo con la palma de la mano para enseñarme. Allá no teníamos eso. Era un lugar muy frío. A Ochandiano, a nuestro pueblo, la llaman la Siberia Vasca, al punto que cuando teníamos que ir a la escuela nuestros padres tenían que abrir un caminito con una pala en medio de la nieve”, acotó, quien después de terminar la primaria hizo corte y confección.

Su esposo empezó a trabajar en las chacras de los parientes, los Urrutia. “No conocíamos nada. Ni la ura ni el pique conocíamos y aquí nos llenamos de esos bichos. Nuestros hijos tenían granos por todas partes, y después supimos que eran uras. A mi esposo le apretaron la pierna y le sacaron un gusano con pelos y todo, que trajo en el cuenco que hizo con la palma de la mano para enseñarme. Allá no teníamos eso. Era un lugar muy frío. A Ochandiano, a nuestro pueblo, la llaman la Siberia Vasca, al punto que cuando teníamos que ir a la escuela nuestros padres tenían que abrir un caminito con una pala en medio de la nieve”, acotó, quien después de terminar la primaria hizo corte y confección.

Por ese motivo, el calor les jugó en contra. “Era terrible. Cuando estábamos en la casa de Doña Nicasia, una noche sacamos el colchón afuera, debajo de un parral, y fue peor, porque los mosquitos nos comían. Mi marido decía ¡cuánta peste que hay acá!, ¿qué es esto? Aconsejaban a mi marido que fuera a un potrero y juntara el excremento de las vacas, que lo secara al sol y luego lo colocara en un lugar de la habitación para hacer humo. Entonces andábamos por el potrero juntando los montoncitos que dejaba el ganado”, agregó la abuela.

De cal y arena

El joven matrimonio junto a Sabino, vino derecho a Oberá. Aquí se estableció en un lugar conocido como “Las 30”. Estuvieron dos años en esa zona y compraron una chacra en Campo Ramón. Con el dinero que les empezó a dar la producción, comenzaron a comprar ladrillos y a levantar la casa donde María Isabel reside actualmente. Pero en medio de la obra, les pasó lo peor. Su esposo murió electrocutado mientras supervisaba los trabajos.

“Y me quedé sola con cuatro hijos varones en un momento donde los muchachos más necesitaban a su padre. Los hijos eran chicos, el mayor, Sabino, de 15; Santiago, de 13; Félix, de 10, y José Ignacio, de tres. Tuve que enfrentarme a la situación sea como fuere. ¿Qué remedio me quedaba?”, preguntó la protagonista de esta historia. Sus hermanos vinieron de España para ver cómo estaba y llevarla de aquí, pero “les dije que yo estaba bien acá y que los hijos iban a responder. Me puse los pantalones. Me quedé con un Ford Falcon de un mes de uso que ya sabía manejar, pero tuve que vender y comprar una camioneta para poder mover los productos de la chacra. Con la Ford F-100 de ocho cilindros iba a sacar las cosechas. En ocasiones traía mil a 1.500 kilogramos de té para entregar a los secaderos. Hubo un tiempo que el té y la yerba no valían, a veces íbamos cargados y no nos recibían”.

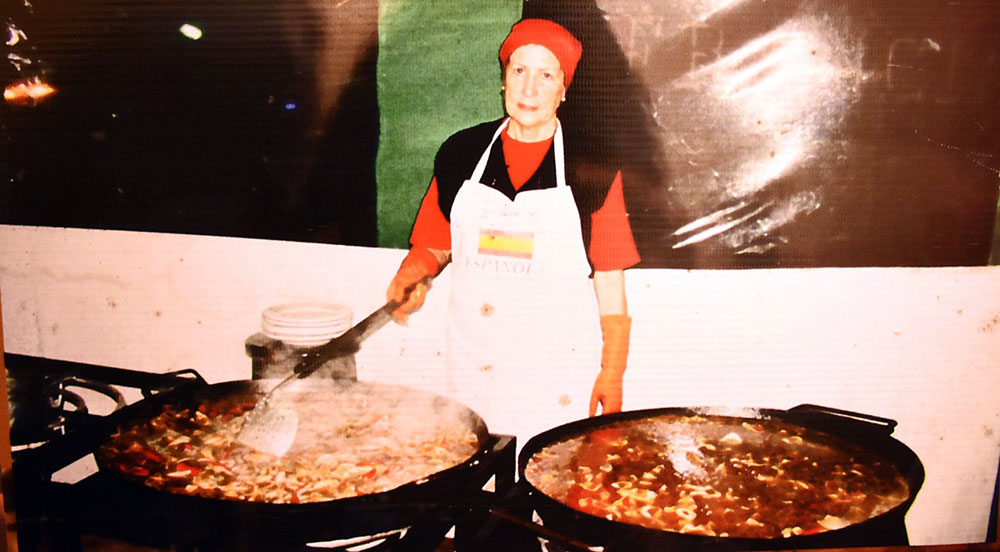

Triste, pero con entereza, María Isabel siguió adelante. Acompañó a los chicos a la escuela primaria que cursaron en el Colegio Mariano, mientras que en la secundaria algunos fueron al Colegio Nacional N° 1 “Amadeo Bonpland” y otros al Liceo Naval Militar Almirante Storni. Luego vino la Fiesta del Inmigrante, y María Isabel aseguró que fue “la primera que estuve ahí en las escaleras para defender lo nuestro y honrar a los que ya no están, otros inmigrantes como yo. Ahí también tuve que hacer lo mío. Fui colaboradora permanente durante 33 años. Estas manos arrugadas, cuantos miles de platos habrán llenado de paella cuya receta la tenía incorporada de su casa”.

“Soy fundadora de la Colectividad Española y socia número uno”, repite con orgullo. Estuvo trabajando en la casa típica a lo largo de 33 años, “hasta que la salud me dijo basta. Tenía las vértebras gastadas de tanto trabajar, lo que trajo aparejado el deambular por los médicos y una cirugía considerable. Había que mover las paelleras para 300 platos, pero lo hacía con amor y con respeto a aquellos que vinieron antes que nosotros y nos dejaron su lugar, para que estemos mejor”, aseveró.

Al hacer memoria de los comienzos de esta celebración indicó que “teníamos muchos amigos, como los fundadores de Casa Fuentes, los Urrutia, empezamos a frecuentarnos. Nuestros hijos iban a los mismos colegios y el 9 de julio -aniversario de Oberá y Día de la Independencia- se cantaba el himno nacional frente a la iglesia San Antonio. Y nosotros aprendimos la canción patria entre todos porque eso nos valía un rezo, un respeto, la posibilidad de estar acá vivos. El primer año de desfile éramos pocos. Y de todos los mayores, soy una de las únicas que queda”.

María Isabel pasó por adversidades, pero aseguró que “tengo 87 años, y quiero vivir, tengo dos bisnietos y uno que viene en camino, y hay que disfrutarlos, prepararles los regalitos, por lo general son sobres, así hacen lo que quieren. Estoy bien, traté de andar bien con todos”. Contó que sus amigas “ya se fueron todas al Cielo, y que otras personas mayores no pueden salir como yo a causa de la pandemia, que en España se cobró la vida de una de sus hermanas”.

Reconoció que “una tiene miedo también. Con esos barbijos ya no conocemos a nadie, y el saludo es de lejos. Todos nos estamos esparciendo, todos tenemos problemas en la casa, hemos cambiado mucho. Todos vivimos al son del día, preguntando cómo será hoy, qué pasará mañana. No nos respetamos, no le hacemos caso a nada. Si me caigo, pasan por al lado y no me levantan, lo digo porque me pasó. Me duele mucho eso. Antes no era así”, lamentó.

Tras los pasos del abuelo Bernabé

En 1877 su abuelo Bernabé vino a trabajar a la Argentina porque en esa época corrían los rumores que aquí se ganaba bien, y se pagaba con ducados (moneda de oro antigua, acuñada en varios países de Europa y en diversas épocas). Lo recibieron en el Hotel de los Inmigrantes, y le preguntaron adónde venía. Es que no podía entrar cualquiera, le pedían un certificado que aseguraba el lugar al que iría, al menos tres personas se iban a hacer responsables, para que no le faltara nada. Pero él no lo tenía, entonces contestó: “Pues hombre, si yo sé trabajar, sé de ganado, del manejo de la hacienda, sé hacer quesos”. Ante la respuesta tan convencida, lo dejaron pasar y lo mandaron a La Pampa. Allí estuvo unos cuantos años, y le pagaban bien, con ducados de oro.

Por carta, su familia le preguntaba cómo estaba, y él contestaba que muy bien, y refería a la leche y la carne le daban los corderos, y que con los pellones de las ovejas se hacía los ponchos. Pero su familia seguía preocupada y se preguntaba, ¿pero será que este muchacho va a misa? Hasta que su madre le volvió a cuestionar en la próxima carta. Hijo, ¿fuiste a misa?, no, pues queda lejos. Pero levántate antes y ve, le ordenó la madre. Estuvo en el Sur del país por unos diez años y volvió a España con la latita llena de ducados de oro. Es que allí había dejado a una novia (Juana Agustina Urrutia) a la que prometió que iría a buscarla cuando tuviera suficiente dinero. Él tenía 36 años y ella 20.

Volvió a verla, ella vivía en Guipúzcoa, cerca de San Sebastián, y de Francia. Consensuaron la dote (ropas, utensilios y cosas de labranza), se casaron en una iglesia de Salinas de Leniz y fueron a comer a la casa de los padres de la novia. Les prepararon un carro con una yunta de vacas y un ternerito atado a la madre, colocaron los baúles y comenzaron a corretear rumbo a la casa del novio, que había comprado una propiedad de tres niveles con su propio dinero. Ahí comenzaron la nueva vida, y tuvieron seis hijos, de los que quedan solamente tres. La gente le decía, pero ¿cómo hizo Don Bernabé, estuvo tan pocos años y trajo tanto dinero? “Al parecer en esa época se pagaba buen dinero, y él se portaba bien. No iba a la iglesia, pero cuidaba bien a los terneros”, confesó, entre risas, su nieta María Isabel.

Su padre, Crispín Beitía Urrutia, era el heredero. Debía cuidar lo que los padres le habían dejado, los animales, las frutas.