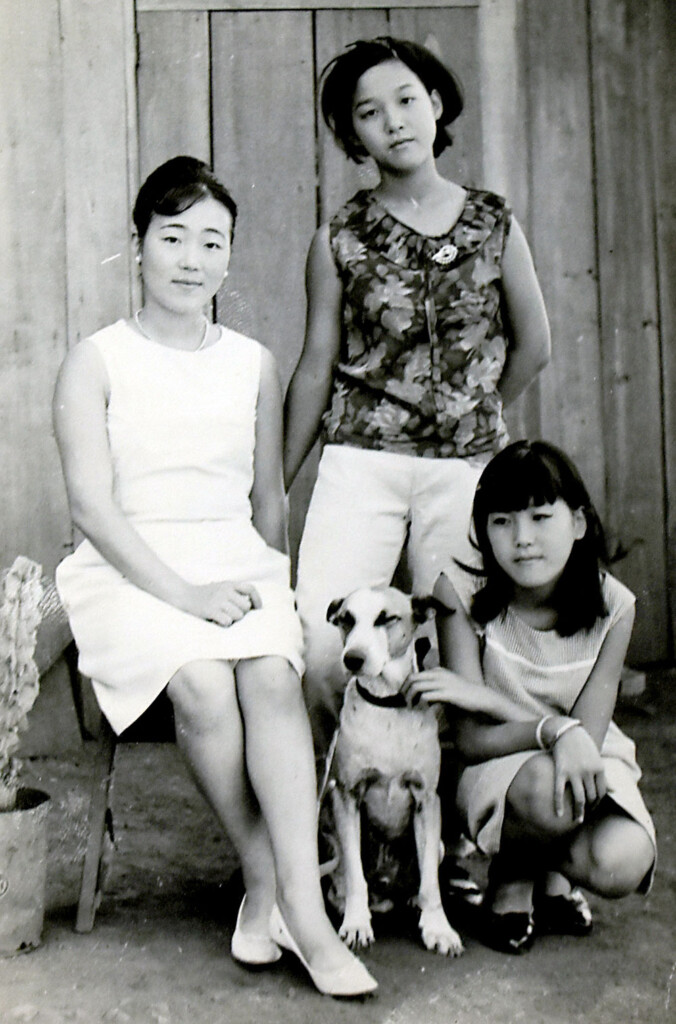

“Yo tenía 12 años y mis hermanas Yuko (6) y Kuniko (9), al salir de Japón. Me sentí un poquito triste, no tanto como mi mamá, pero a la vez un poco esperanzada. La isla iba quedando chiquita y después desapareció de mi vista”, manifestó Michiko Nishikori de Ogawa (74), al hablar sobre ese viaje a América que duró dos meses, y sobre la decisión de su padre de abandonar su país después de vivir el horror de la Segunda Guerra Mundial.

“Mi papá estuvo en la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, y al volver, se casó con mamá. Como sufrió tanto, quería emigrar a otro país porque en ese momento Japón había quedado muy pobre a consecuencia de las bombas atómicas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. Había quedado como entre cenizas”, contó quien, al momento de emprender esta travesía, había empezado el primer año del colegio secundario.

Comentó que su padre quería venir a un país grande y que, en aquella época, Japón tenía convenio con Argentina y con Brasil. “Querían que viniéramos. Preguntó adónde era mejor la situación en ese momento. Le respondieron que era buena en los dos pero que, en Argentina, era un poquito más tranquila”.

Los abuelos de Michiko no querían que su hijo viniera. “Le decían por qué a un país tan lejano. Querían que se quedara en Japón, no importa si al este o al norte (por ejemplo, en la provincia que nací, Shimane, al lado de la provincia de Hiroshima, tenía pocos habitantes en comparación de otras). Pero como mi papá insistía, el abuelo dijo: ya no hay ni hijo ni padre, cortemos las relaciones. La idea era que papá cambié de opinión, pero, por el contrario, papá le contestó: qué lástima, pero yo quiero ir. Por último, se perdonaron. Mi abuela, que era muy cariñosa, estaba muy triste. No la veía desde el barco porque estaba medio escondida, no quería mirarnos”, relató.

Insistió que cruzar el Océano fue “una decisión de papá. Y mamá lo acompañó porque ya no tenía a sus padres. Quizás si estuvieran, sería distinto. Y nosotras, como estaban ambos, era como que íbamos con ellos a cualquier lugar”.

A los tres o cuatro días, llegaron a Hong Kong, China. Podían descender del barco holandés que traía a varias familias niponas, pero antes de bajar el responsable “nos decía que a las tres horas teníamos que regresar. O nos aclaraba que, si ese país anteriormente estuvo en guerra con Japón, no fuéramos lejos, solo por las calles importantes. Cuando llegó a África por primera vez vimos a un hombre negro trabajando, y como éramos chicas, nos asustamos”.

Cuando en su país, “mamá subía a un colectivo siempre se sentía mal. Entonces, pensó que para que no le pasara lo mismo en el barco, lo mejor era hacer algo, mover el cuerpo, no sólo comer y dormir. Entonces pidió al cocinero, que era japonés, si podía ayudar a hacer alguna cosa para entretenerse y no pensar en el malestar. Así, con tres señoras que venían a Brasil, ayudaban en los quehaceres de la cocina”.

Cuando en su país, “mamá subía a un colectivo siempre se sentía mal. Entonces, pensó que para que no le pasara lo mismo en el barco, lo mejor era hacer algo, mover el cuerpo, no sólo comer y dormir. Entonces pidió al cocinero, que era japonés, si podía ayudar a hacer alguna cosa para entretenerse y no pensar en el malestar. Así, con tres señoras que venían a Brasil, ayudaban en los quehaceres de la cocina”.

Cuando llegaron a África, venían a pedir comida porque había mucha gente humilde en los alrededores. “Mi mamá sugirió al cocinero si se podía distribuir los alimentos entre esa gente porque había mucha comida que nadie siquiera tocó y era una pena tirarla. Nunca hicimos eso, dijo el hombre, pero le pareció que era una buena idea. Bajaron la comida y la gente quedó contenta. A partir de ese momento se empezó a bajar del barco la comida que sobraba. Ese es un lindo recuerdo que tenemos”, agregó Michiko (Michi significa camino).

Una nueva vida

También recordó cuando la embarcación amarró en el puerto de La Plata. “Nos indicaron que era el río Paraná, pero para nosotros era como un mar, y había mucho aceite en el agua. Al otro día subimos al tren para venir a Misiones las cinco familias que viajábamos desde Japón. La formación tardó tres días en llegar. Eran asientos de madera, y hacían un ruido muy particular. Además, te dolía todo. Corría el año 1959, hace 62 años atrás”, mencionó.

En Posadas los esperaba un camión, todos subieron a la carrocería, y partieron por un camino de tierra. “Nos entraba el polvo por los costados, quedamos colorados. Cuando llegamos a Puerto Rico, pensamos que ya nos íbamos a quedar, pero el responsable nos dijo que había que viajar a la zona de colonia, unos 30 kilómetros más”, dijo. Y así siguieron por el monte hasta Garuhapé, mientras por el camino pasaban los jabalíes y los monos se trepaban por los árboles.

Los Nishikori llegaron a esta localidad en octubre de 1959. En el mismo año, entraron otras familias. Conformaban el grupo cerca de cien. “Había una vivienda larga, tipo escuela, en la que nos quedamos hasta que pudimos hacer nuestras casas. Nos tocó en un extremo, entonces cuando abrían la puerta para salir al baño, que estaba afuera, entraba el viento, la lluvia. Un mes estuvimos ahí y nos mudamos a nuestra casa, que era de lámina, sólo el horcón era de madera. Había muchas tormentas fuertes, que derribaron un galpón que habían levantado”, contó la mujer que, de ya de grande, aprendió pintura y recrea este arte cuando está inspirada.

Según Michiko, el padre japonés siempre piensa en la educación de sus hijos como algo primordial. Entonces, al año siguiente, ya levantaron una escuela, la N°58. “Yo tenía 13 años, pero, todos a la par, comenzamos el primer grado porque ninguno sabía hablar el castellano. La maestra enseñaba los números, uno, dos, y todos repetíamos. Cuando volvíamos a casa, teníamos que ayudar con las tareas”.

Unos plantaban naranjas y otros se abocaron a las forestaciones. “Mi papá eligió esto último. Y había que esperar diez o veinte años hasta que se pueda cortar. Trajo dinero de Japón, pero como en ese interín mamá enfermó, y estuvo unos dos meses internada en Puerto Rico, no alcanzaba. Entonces empezó a plantar tabaco, para que ingrese dinero todos los años. La mayoría de los japoneses hicieron eso. Pero las plantas crecían, estaban bastante altas, y de repente quedaba todo seco porque abajo había piedra. Lo mismo pasaba con los eucaliptus”, narró.

Con su simpatía característica, insistió con que “éramos chicos, pero cuando volvíamos de la escuela había que ayudar a los padres, eso era algo normal. No sufrimos, porque todos hacíamos lo mismo: cocinábamos, cosechábamos tabaco, carpíamos. Cuando la gente caminaba por la calle y nos miraba, no distinguía que éramos chicas porque usábamos sombrero grande, ropa sucia. Cuando volvíamos nos bañábamos y nos cambiábamos la ropa, y ahí recién decíamos: soy una chica”.

En Garuhapé terminó la primaria a los 17 años. A los 18 años fue a quedarse con una familia japonesa porque su mamá quería que aprendiera a coser, y a cocinar. A los 19 salió de la colonia con el propósito de ir a trabajar a Puerto Rico, a un negocio grande. “Se llamaba Casa Brand, y el patrón era un alemán-brasilero. Allí estuve trabajando cuatro años, hasta que me casé”, acotó.

Así llegó el amor a su vida

Conocer a alguien con quien entablar una relación era, en aquel momento, algo difícil. Además, porque todo quedaba lejos. Por ese entonces, los padres de Michiko tenían una fábrica de salsa japonesa que transportaban en damajuanas. Su papá hacía de chofer. Tenía un jeep con el que recorría todo Misiones, y la mamá lo acompañaba como vendedora. Llegaron a Oberá, a la casa de unos paisanos y estos los hicieron pasar, como es costumbre, para tomar un té y conversar.

Enseguida les preguntaron cuántas hijas tenían, a lo que respondieron que tres, y que la mayor tenía 22. Fue entonces que los dueños de casa agregaron que conocían a un muchacho “muy buenito, lindo y trabajador, de apellido Ogawa, que vino solo de Japón, y que su hermana vivía en Aristóbulo del Valle. Si no encuentra a una paisana seguro que se va a casar con una argentina, ¿por qué no lo llevamos para que se conozcan?”.

Después de un mes la mamá de Michiko fue hasta su trabajo, en Puerto Rico, y “me dijo: este domingo viene ese señor con el muchacho a la colonia para conocerte. A mí no me gustaba de esa forma. Y ponerme a salir después de apenas haberlo visto. Yo quería conocerlo. Ella dijo, no necesita andar, solo viene de visita, y si vos no vas a casa, queda muy mal. Antes de irse me aconsejó: llévate la ropa que te quede mejor. Y nos conocimos. Anduvimos un año y medio y me casé a los 23” con Takemasa Ogawa, con quien lleva 51 años de matrimonio, y son padres de Erica Liliana y Mónica Victoria. El casamiento se realizó en el patio de la casa de su cuñada, en Aristóbulo del Valle. Y después, vinieron a Oberá por primera vez, porque antes “papá y mamá no me dejaban. En este terreno tenía una casa de madera. Y el frente abierto. Y me dijo que quería hacer una casa de material. Sufrimos, pero nunca pasamos hambre”.

Takemasa vino de Japón porque su hermana recién casada se estableció en Aristóbulo del Valle, que era todo monte. Estaba triste y lo invitó a venir, aunque él trabajaba en una fábrica. “Vino a conocer, no pensaba vivir toda la vida acá. Entró a trabajar en un secadero de té de un paisano, eran cosas pesadas y no le gustó hacer tanta fuerza. Habló con el jefe y dijo que quería ir al pueblo. Vino a Oberá y había una festividad porque había varias banderas, entre ellas la de Japón, entonces eso le llamó la atención. Acá tengo que quedarme. Mi marido es así, donde se queda y vive, se acostumbra con facilidad”.

Las primeras pruebas

A decir verdad, “primero no andábamos muy bien porque él es de Tokio. Es decir, yo de provincia y el de la capital. Él era muy activo. Le gustaba el cine internacional y me preguntaba si conocía a Sofía Loren o a Marcello Mastroianni. Y yo nada. Pensaba: parece que no va a funcionar con este muchacho porque la conversación era muy distinta, lo que hacía que yo no me sintiera bien. Entonces mamá dijo, hay muchos muchachos y chicas que antes de casarse se muestran demasiado enamorados, y cuando se casan se ve de todo, y muchas veces no andan bien. Fijate, parece que es una buena persona, un buen muchacho. Si no lo querés nada, a otra cosa. Pero si lo querés un poquito, está bien. Cuando se encuentran, se ponen la mejor ropa, pero cuando se casan no se puede esconder nada, ahí se ve todo. No se puede aparentar”.

Entonces, le recalcó: “Si no querés, podés decir que no, no hay problemas. Pero yo no voy a preocuparme más por vos, seguí tu camino, elegí al que quieras y si es buena persona, te vamos a dar permiso. Pero no voy a buscar paisano, vos tenes que buscar. Pensé mucho, y como mamá siempre aconsejaba cosas buenas, dije me voy a casar. Y era cierto, ya pasaron 51 años, y es muy buen esposo, de buen humor, y espíritu japonés”, agregó entre risas.

Sobre esto último contó que mientras estaban de novio, sus compañeras de trabajo, que eran en su mayoría hijas de alemanes, la observaban: “Michiko, ayer te vimos caminar parece que, con tu novio, pero por qué, al menos, no se agarran de la mano, no se abrazan. Pero los japoneses no son así”. Y enseguida contó otra anécdota. “Como era de la colonia, tenía la costumbre de lavarme la cara y ponerme un poquito de crema, nada más. Y cuando entré al negocio, me decían ¡así no podés atender a la gente, tenés que maquillarte. Así que las chicas me pintaron de blanco y colorado, me mostraron el espejo y les pregunté: ¿esa soy yo? Me veía irreconocible. A partir de ese momento, si no me pongo algo en los labios, parece que me falta algo. Me da más ánimo”, aseguró quien junto a su esposo siempre ayudó y participó de la Fiesta Nacional del Inmigrante. “Pero por la pandemia y debido a nuestra edad, preferimos no asistir. Y este año llovía mucho. Solamente fuimos a escuchar los tambores de Taiko”, rememoró esta abuela de cuatro varones y de Midori (color esperanza) Belén Romero, que fue reina de la Colectividad Japonesa en 2017 y primera princesa Nacional del Inmigrante.