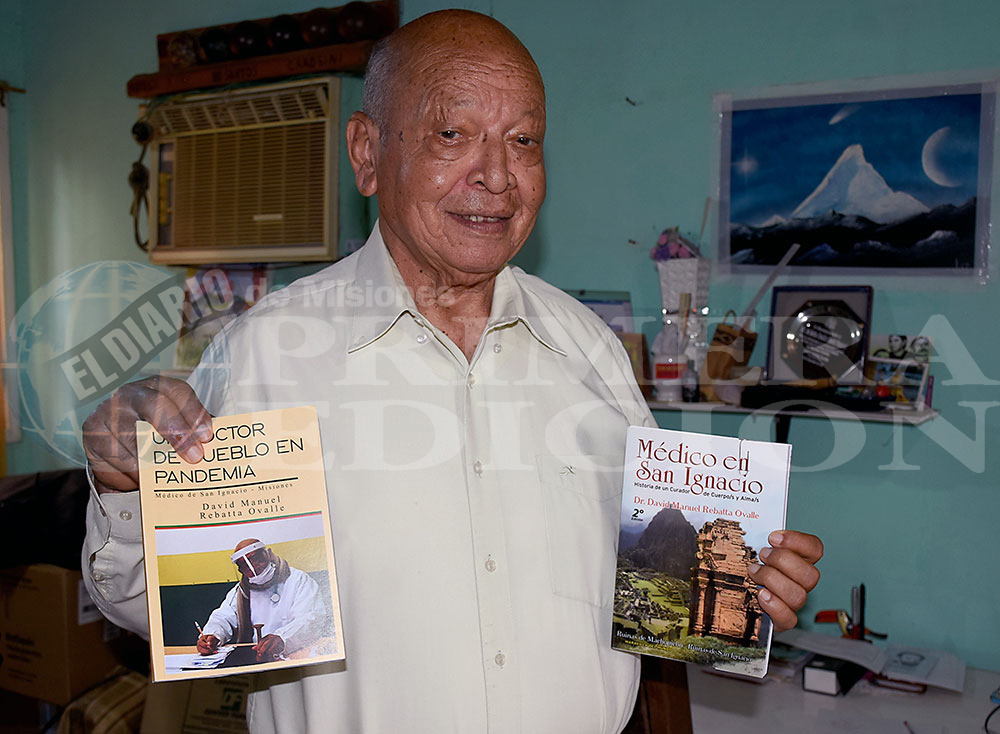

“Si no buscamos la paz, si no vivimos con tranquilidad, nos enfermamos. Y hay que evitar enfermarse, porque la mejor manera de vivir es tener una buena salud”, reflexionó el médico David Manuel Rebatta Ovalle (81) que en medio del aislamiento editó un libro, al que denominó “Un doctor de pueblo en pandemia”. Es parte de los seis trabajos realizados, en su mayoría referentes a la salud.

Nació en Victoria, en el límite con Lima, Perú. En 1960 vino a la Argentina junto a otros 30 mil peruanos. En ese momento, “pasaban cosas como las que pasan acá, había gente que quería estudiar, vivir, trabajar y no podía. En la Universidad de San Marcos, de Lima, me postulé tres veces, y no podía ingresar porque eramos muchos estudiantes para tan pocas becas. El que tenía algún contacto, como yo, que tenía amigos en Córdoba y Rosario, buscaba irse. Cuando les escribí me contestaron que se podía vivir muy bien con 50 dólares, y que, ahorrando de a poco, era posible comprarse una Siambretta para el traslado”, contó, desde un banco de la plaza San Martín, de San Ignacio, donde reside actualmente.

Cuando decidieron salir del país, supieron que los requisitos no eran sencillos. “Había que tener garantía bancaria, ser persona solvente, contar con el permiso de los padres, certificado de salud, de conducta, para poder viajar a otro país. Asimismo, viajamos y conseguimos el objetivo, que era estudiar”, enumeró.

Recorrió ocho mil kilómetros, por tierra, de pueblo en pueblo, y por el camino se encontraba con chicos que venían a estudiar, buscando un lugar donde quedarse. “Ese viaje nos costó muy caro, porque llegamos en mal momento. Era un momento de ebullición política donde había tiros, incendios, era imposible, salir a pasear o llegar a la facultad. Entonces de Córdoba, fuimos a Tucumán, donde, al final de cuentas, pasaba lo mismo”, relató.

Estando ahí, les dijeron que viajaran a Cuyo o a Corrientes. “Agarramos un plano y desde Tucumán nos quedaba más cerca la Capital del Chamamé. Decía pueblo arrocero, parecía tranquilo. Viajamos en tren a Salta, y de ahí, en otro, a Roque Sáenz Peña, Chaco. Finalmente, llegamos a Barranqueras después de once días, bajábamos, subíamos, dormíamos en la formación. Y en Corrientes había que hacer examen de ingreso, pero eso no nos importaba porque teníamos buena preparación. Nos presentamos si al curso previo y aprobamos porque teníamos base de química, matemática, física. Después vimos que la cosa no era tan simple porque había parciales, había que rendir cada tanto, y había que aprobar para rendir el final. Todo lo logramos después de 32 materias y más de seis años de estudio. Era sacrificado poder seguir porque no todos tenían un sustento. Como en mi caso, tuve que trabajar durante toda la carrera para llegar a recibirme”, rememoró.

Con el título en mano, lo contrataron para ejercer en los Esteros del Iberá, donde había una población de unas cinco mil personas dispersas y sin médico desde hacía diez años. “Me encantó permanecer entre esas lagunas y esteros, porque no hay cosa más linda que la naturaleza. Ver los cocodrilos, los carpinchos, las boas, y estar entre aves de colores, cosas increíbles de relatar. Estuve durante cuatro años, pero ya tenía chicos que querían mejor escuela, mejor lugar, no le llamaba la atención el paisaje”, dijo. Enseguida, fue contratado en Puerto Menocchio, de Jardín América o Santo Pipó al fondo, como quien va hacia el río, donde había un gran asentamiento de yerba mate, y le proveían de chofer y vehículo. En ese lugar, pasó a tener luz y agua. “Había un motorcito que andaba hasta las diez de la noche y después, una señal de luz, indicaba que se iba a apagar. Y había que acostarse o pasar a la vela. Si bien el Gobierno de Corrientes me ofreció el oro y el moro para que me quedara, el contrato que me hicieron en Misiones fue insuperable”, refirió.

Rebatta Ovalle era también el medico de los pueblos lindantes a Puerto Menocchio, como Puerto Gisela, Puerto Naranjito, Colonia Polana. “Ahí dejé marcas porque muchas de las familias de eso lugares forman parte de mi gran familia, y me siguen diciendo doctor, yo nací con usted, mi mamita lo recuerda, ¿cuándo viene a comer algo?, porque en esas casas te invitaban a almorzar lo que había. Era tan lindo, tan importante, por eso digo que la vida real no está en la ciudad, sino en el campo, donde está la gente que trabaja, la gente humilde, es lo que observé y me da muchísima satisfacción. Supe ser amigo de muchísimos en años, y eso me obligó a tratar de ser bueno y a no tener descanso. Porque nosotros, los del interior, hacemos las cosas con lo que tenemos y con lo que podemos”, aclaró, quien tiene más de cien cursos hechos y aprobados por el Ministerio de Salud Pública, y “refrendados en el exterior porque como mis hijos están en España y cuando tuve ganas de irme, me hicieron rendir examen, y aprobé. Pero como hay que adaptarse, prefiero vivir veinte veces al lado del locro y no de los grandes restaurantes, las grandes cosas”.

Cuando llegó a San Ignacio, allá por los años 70, en la plaza San Martín había ganado, el predio estaba alambrado, con plantaciones de cítricos. Pero que poco a poco se fue remodelando y “ahora tenemos una plaza con espacios para las actividades físicas y la recreación, pero sobre todo, con mucho verde”.

Sostuvo que siempre vivió humildemente. “Me gusta lo humilde, las cosas simples, nuestra forma de vida, la forma de tener para poder seguir adelante. Me puedo adaptar a una gran ciudad, porque soy hombre de ciudad, de hecho, voy a Lima cada dos años y me adapto. Justamente regresé de Perú antes de la pandemia. Fui a ver a mis hermanos. Éramos nueve, pero ahora me queda: Julio, Marta, Olinda y Virginia, y una banda de sobrinos, que implica una mesa larga de más de 40. Si hay algo lindo, es recordar el lugar donde uno vivió, y recordar a la familia que siempre amó”.

Educación de excelencia

Se jacta que nació en el límite con Lima, “la ciudad de los reyes, porque fue tres veces coronada por los Reyes de España”. Dijo que “tuve suerte de vivir en esa ciudad y no sabía, hasta que fui grande. Mi pueblo se llamaba Victoria, cerca del estadio nacional, cerca al Monumento Grau, cerca de los grandes sitios que tiene Lima”.

Estudió en la capital peruana y tuvo la posibilidad de asistir a una buena escuela, sumamente exigente. “Era una mezcla de lo inglés y lo propio, entonces la exigencia era al máximo. Eso me sirvió de mucho, porque teníamos que adaptarnos. Nos daban instrucción premilitar, donde nos enseñaban las cosas del orden y de la disciplina. Aprendimos cosas que al comienzo cuestan, como tratar de lavar, de cocinar, de planchar, y hacer las cosas de la casa, como cualquier otra persona. Al principio parece un delito, pero que se hace tan necesario en la vida, y que la persona debe aprender”, contó.

Aparte de todo esto, lo más importante que le enseñó la familia era el trabajo. Entiendo que “el trabajo dignifica y honra, el júbilo que produce trabajar y agarrar unos pesitos. Los primeros me los gané a los 11 años para comprarme la zapatilla de basquetbol que tanto quería. Con esa platita uno ya le siente el gusto a la vida y a la traspiración, para poder seguir avanzando y poder hacer más cosas”, agregó. Al secundario también lo cumplió trabajando. “Fui fotógrafo, vendedor, hice todas las cosas que se pueden pensar para poder llegar a la noche al colegio y regresar a cenar a las 23 o medianoche, y volver a levantarte temprano para ir a trabajar, pero daba gusto tener sus pesos, ganarse lo que uno comía y poder ayudar en la casa”, acotó.

La educación sigue estando en la casa, en la escuela y en la calle, pero la de la casa “es la que marca. Como dice el dicho quechua: Ama Sua (no seas ladrón); Ama Llulla (no seas mentiroso) y Ama Quella (no seas ocioso)”.

Para el médico, “esas cosas eran muy importantes porque hacen al hábito de vivir y poder salir adelante. Las cosas eran muy sacrificadas en aquel entonces. Era encontrarse con gente mayor en la escuela de adultos, recibir las enseñanzas de profesores universitarios. Iba al Colegio Nacional Pedro Labarthe, que fue fundado en 1940. Esa escuela nos prodigó lo mejor. No tenía profesores, pero sí muchos alumnos porque no calcularon que los alumnos iban a superar a los docentes. Fue entonces que salieron los catedráticos de las universidades a darnos clases, y eso nos dio la posibilidad de tener una secundaria con gente de cátedra, que se adaptó un poco a nuestra manera, a nuestra forma, y el que quería saber más, podía saber más. Eran profesores de lujo, que nos enseñaron a plantear las cosas difíciles que son las que dan a la sociedad un producto importante, devolver a la sociedad lo que la sociedad le dio a uno en la vida”, expresó.

Admirador de Horacio Quiroga

Este médico, considerado “curador de cuerpos y almas”, lleva editados seis libros, que casi en su totalidad giran en torno a la salud. Se jacta que aprendió mucho sobre periodismo con los amigos, ya que de chico “me gustaba escribir versos, relatos de viaje, poemas, pero nunca como un escritor en forma fluida”.

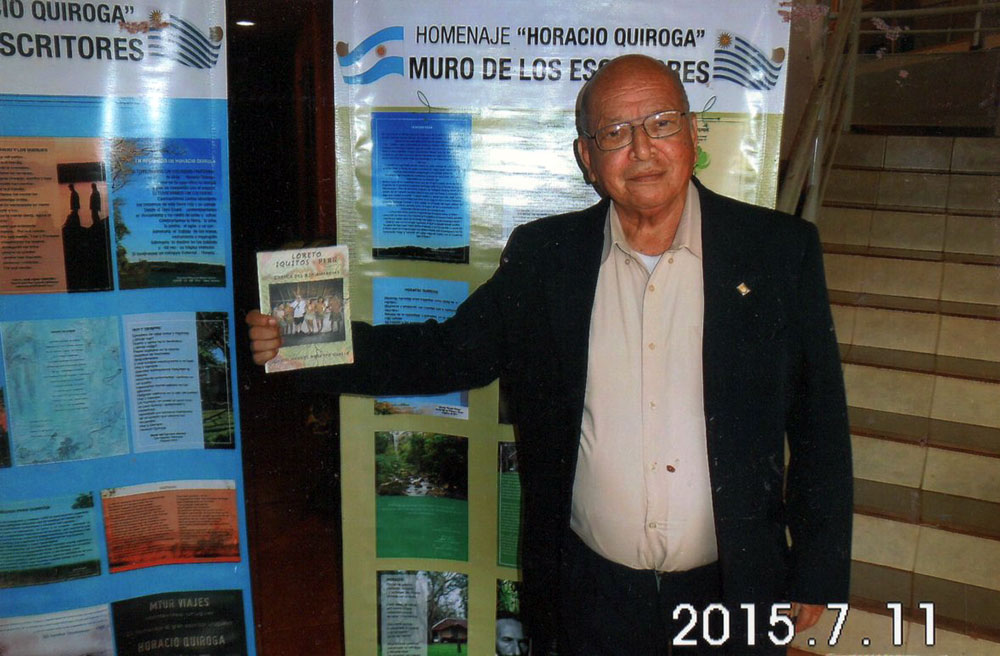

Por estos días preside el “Club de escritores fanáticos de los cuentos de Quiroga”, a quien admira desde la época de la escuela primaria. Contó que hace unos años, la escritora santafesina Lirica andino, que era inspectora de escuela y una fanática del narrador uruguayo radicado en San Ignacio, “nos dijo que hagamos algo y formamos el Club de fanáticos de Quiroga”.

La iniciativa tuvo lugar en la Capital de las Ruinas Jesuíticas y “trató que se modifique el lugar histórico que está perdido, tuvimos apoyo municipal y de la provincia, que nos entendió y pensó que tenía que ser un polo de desarrollo”.

Después que falleció Andino, la responsabilidad recayó en el médico porque “ella decía que quisiera que esto nunca se termine. Agarré la manija y procuré que cada 19 de febrero, día de la muerte de Quiroga, se haga una actividad. Siempre reunimos a escritores de todas partes, hacemos presentaciones de libros, festivales, para que vengan y para que la memoria de Quiroga esté intacta”.

Y, de repente, mientras acaricia a su perra Pituca -un animal que me cambió la vida y al que llamó como la hija de Quiroga- le viene a la memoria un recuerdo de una de sus maestras, una cusqueña muy recta, que “siempre nos manejaba con una varilla de madera en la mano, y nos decía que no íbamos a pasar de año. “No pasan, no pasan, ni pasarán, repetía golpeando el pizarrón o el pupitre. Después nos pedía disculpas y nos decía esto era parte de los cuentos de Quiroga, en ‘El paso del Yabebirí’. Y un día cuando vine por Misiones, pasé por el arroyo en una balsa, estaba muy bajito y me acordé de mi maestra Isaura Aguilar. Me quedó eso, leí todas sus obras y soy partidario de sus cuentos. Me gusta porque es el cuento de la ecología y el que nos une con la vida, ver todas las cosas que relata de los animales y de la naturaleza. No hubo nadie que lo hubiese hecho así, o que lo mejorara. Eso nos da un orgullo porque Quiroga es nuestro”, celebró, quien brega por un país “libre, soberano y culto”.

Agradecido y emocionado

“Creo que, si uno sigue los caminos de la vida, esta selva nos da la posibilidad de ser felices, que es la base de todo. Simplemente llegar no es tan importante, pero si uno llega a destino debe sentirse conforme. Me siento conforme porque a través de los años tuve algunas dificultades como toda persona, pero grandes satisfacciones”, sostuvo este padre de siete hijos, que siempre vivió el “hoy” pero que con el paso de los años se dio cuenta que “era importante el hoy pero también el futuro”. Y apuntó que hace unos meses lo llamaron para entregarle un premio, cuando “yo nunca había recibido uno. El premio era para mí la gratitud de la gente, las verduras que me acercaban a mi casa, la leche, y decirme gracias doctor. Pero esta era una distinción de ciudadano ilustre. Confieso que pensé en no aceptar, pero finalmente, me emocionó muchísimo”.

“Se hizo una fiesta acá, en San Ignacio, y me dijeron venga que está su plaqueta, y fui a ver de qué se trataba. Recordé que, en este pueblito de pocos habitantes, de mucho verde y de mucho paisaje, atendí a mucha gente. Y pensé que lástima que no están para acompañarme y que no tuvieron la posibilidad, siendo tan distinguidos, de recibir un reconocimiento como éste”, comentó, quien fue alumno del doctor René Favaloro, quien le enseñó que “la educación y el respeto son las cosas más importantes”.

“Se hizo una fiesta acá, en San Ignacio, y me dijeron venga que está su plaqueta, y fui a ver de qué se trataba. Recordé que, en este pueblito de pocos habitantes, de mucho verde y de mucho paisaje, atendí a mucha gente. Y pensé que lástima que no están para acompañarme y que no tuvieron la posibilidad, siendo tan distinguidos, de recibir un reconocimiento como éste”, comentó, quien fue alumno del doctor René Favaloro, quien le enseñó que “la educación y el respeto son las cosas más importantes”.

Siempre se manifestó a favor de la vida, aconsejando a los jóvenes que no interrumpieran el embarazo. Y recordó a Nélida, una religiosa que vino de España y “me trajo la bendición del Papá. Me sorprendió gratamente y pregunté a qué se debía. Me respondió que si no fuera por usted, si no intervendría en el momento preciso, yo no iba a nacer”.