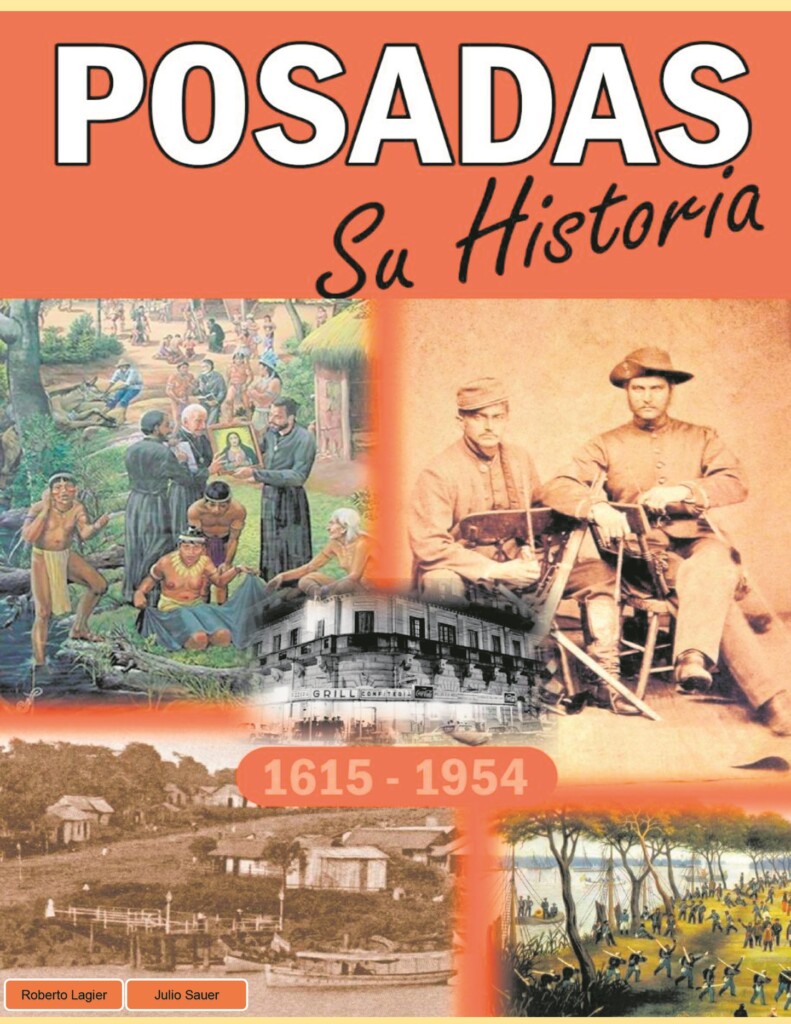

“Posadas, su historia”, se gestó en plena pandemia, y se puede decir que llegó para sacar a la luz una verdad desconocida de la realidad local. Lejos de aislarse y ver transcurrir estos días inciertos, sus autores, Roberto Lagier y Julio Sauer, se abocaron a investigar y a reunir material para elaborar este trabajo de diez capítulos, con abundantes fotografías -cedidas por Leo Duarte, de Posadas del ayer-, además de dibujos, que fue concluido en coincidencia con el 150 cumpleaños de la capital misionera

Con su madre, Estela “Pelusa” Gentiluomo, que es una gran revisionista histórica, Lagier siempre hablaba de Trincheras de San José y quería entender “porqué esto era extraordinario. Ella me contaba sobre el tema y yo le decía: mamá, ¡no puede ser que eso no se sepa! Me propuse escribir la historia y me extendí sobre la Misiones de 1615 a 1954, que es cuando se provincializó”, rememoró quien se define como “autodidacta”, que a diario se recluía en la sede de la Asociación Sanmartiniana para ir puliendo la documentación.

Para Lagier, ésta es una historia extraordinaria, que va “de una época en la que en Buenos Aires había 35 mil habitantes, y acá había 200 mil. Los 33 pueblos Misioneros fueron algo extraordinario, con un comercio floreciente, porque Posadas era una zona de aduanas. Había 750 mil cabezas de ganado cuando en Buenos Aires no había nada. El imperio estaba acá. No puedo llamarme historiador, pero a nuestro trabajo lo leyeron historiadores y quedaron fascinados, porque es un libro de relatos, fotografías (de muy buena calidad), y de comparaciones entre el ayer y el hoy”.

Declaró que “Misiones es una provincia totalmente cosmopolita. Y Posadas merecía una reivindicación a nivel provincial y a nivel nacional respecto a su historia. Sin lugar a dudas”.

Lagier es también autor de “No me olvides”. Trata sobre un miembro de la Side que se infiltró en la universidad en 1970 para detectar agitadores. Se termina enamorando de sus compañeros y en lugar de reprimir, comienza a protegerlos. La historia es descubierta en 2012 -año en que fue escrita-, por una periodista que trata de investigar y, a medida que va descubriendo la trama, la escribe en un diario a modo de relato, por capítulos, y la ciudad comienza a prestar atención a esta historia. “Irene” es otra historia de la ciudad. Trata de un hombre que tiene Alzheimer y viaja a Cuba para curarse. Pero a medida que busca el tratamiento, comienza a olvidar.

Manifestó que, así como la historia estuvo marcada por hitos (Revolución Francesa, Revolución Bolchevique, Segunda Guerra Mundial), “nosotros tenemos nuestra historia, que es riquísima y tiene hitos. Posadas tiene hitos que la gente desconoce, que no están difundidos, que no tiene idea que existieron, pero que cambiaron absolutamente todo. Como, por ejemplo, la expulsión de los Jesuitas. En 1776, cuando los expulsan, había 33 pueblos con un comercio extraordinario, que venía de Asunción, bajaba por Posadas, Santo Tomé, y se iba a Brasil, sea yerba o madera. Y todo eso, se murió”.

Dijo que los jesuitas enseñaron a los guaraníes el guaraní hablado, y lograron inculcarles un sistema de trabajo, desde el amor, “no como otros sacerdotes anteriores. El hecho que los guaraníes no fueran inducidos a comunicarse en español fue la acción que salvó gran parte de su cultura. La lengua guaraní y, por consiguiente, la identidad guaraní llega hasta nuestros días porque los jesuitas pusieron como condición sine qua non a sus miembros aprender este idioma para ser misioneros en estas latitudes. Cuando los jesuitas se van, los guaraníes se vuelven a la selva y comienzan a abandonar lo emprendido. Ese fue un punto crucial porque este era el imperio. La pregunta es ¿qué hubiera pasado si no se iban los jesuitas? Eso fue un antes y un después”.

Con los jesuitas el crecimiento era exponencial, reiteró. Pero “había muchos celos, y es por ello que en una época se prohibió que se lleve la yerba mate a Buenos Aires. Estaban generando muchísima riqueza y desde el Vaticano se mandó la orden que se los expulse. Eran muy inteligentes, preparados para el desarrollo. Córdoba tuvo la primera imprenta y la primera universidad gracias a los jesuitas”. Ellos dejaron un legado extraordinario, pero lo más importante fue que no les sacaron el guaraní a los pueblos originarios, por el contrario, le enseñaron el guaraní escrito. Hoy podemos tener empatía, pero en 1700, ¿tener esa calidad de empatía? No se cómo hacían. Y más en una época en la que todo era inquisidor, todo prohibido, estas personas estaban totalmente abiertas al desarrollo y a la enseñanza. Los jesuitas no eran fundamentalistas, tenían un pensamiento mucho más pragmático, más claro.

Y así como ese hito, que se encuentra en el libro que escribió junto a Julio Sauer, hay otro hito que es fundamental que se llama el Pacto de la Selva, el acuerdo que abrió la explotación de los yerbales silvestres. Sucede cuando Francisco Goicochea, asume la presidencia del Consejo Municipal de la ciudad de Posadas, allá por 1977, y entrega a Fructuoso Moraes Dutra, denominado el “Descubiertero” -es el que busca determinadas especies de árboles en el monte- la suma de 5 mil pesos a fin de introducirse en la selva y tratar de encontrarse con el cacique Bonifacio Maydana, un criollo de Santo Tomé, cuya familia había sido asesinada cuando él era pequeño y quedó incorporado a la tribu. Con el paso de los años se termina convirtiendo en cacique, casi en la misma época que Fracrán, que era la autoridad máxima pero un poco venido en años.

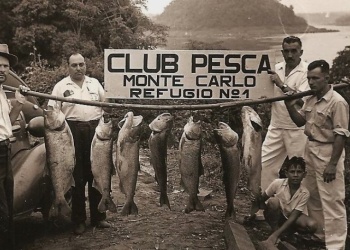

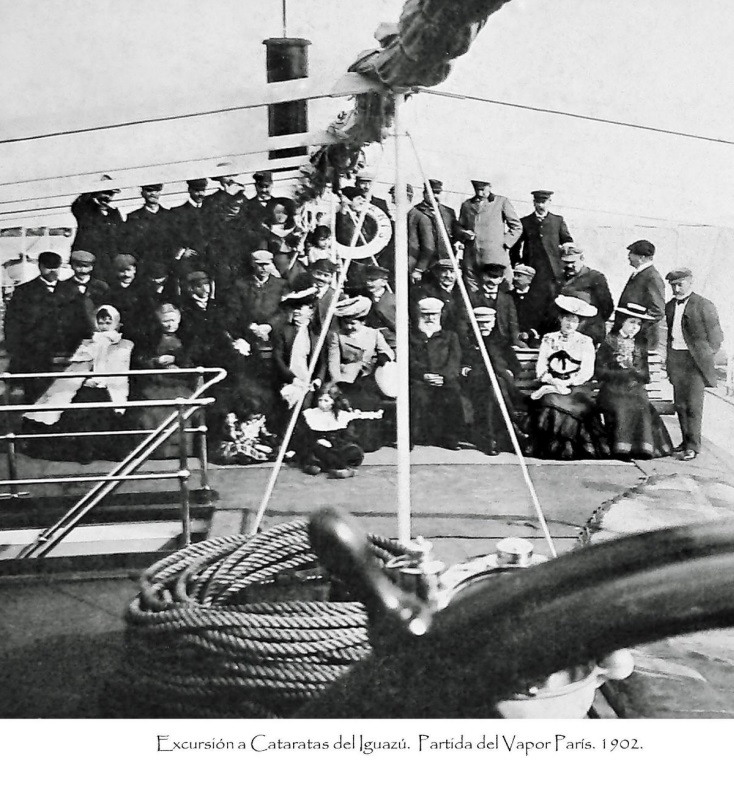

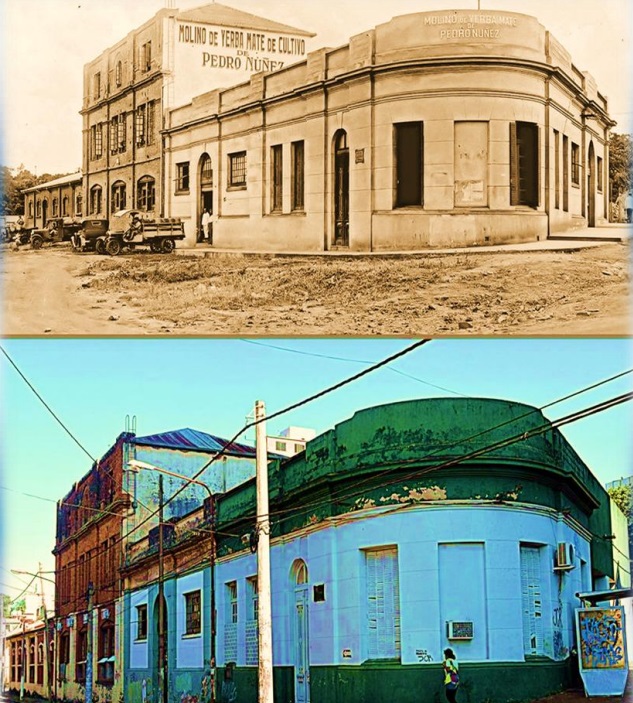

Goicochea, como otros vascos, vinieron mirando al famoso “oro jesuita”, que nunca existió. Según Lagier, el oro era la yerba bajo monte. “Ese era el verdadero tesoro. Eran 200 mil hectáreas de yerba bajo monte en el Guayrá y en los alrededores. Donde había un pueblo originario o un pueblo jesuita, había yerba bajo monte. Ese fue un punto de inflexión porque Dutra negocia con Maydana, le da los 5 mil pesos, y Maydana permite la entrada al monte a buscar la yerba. Con ese movimiento empiezan a aparecer los vapores. Esos eran los vapores que iban al Guayrá y traían la yerba al establecimiento Núñez, a Barthe y a otros tantos”, narró.

Un cambio fantástico

De acuerdo a lo relatado por Lagier y Sauer, entre 1880 y 1920, Posadas explota. “Tuvimos la cuarta o quinta usina del país, y ver la plaza 9 de Julio iluminada, era rarísimo. Era tal el dinero que circulaba, producto de esa yerba, que muchas personas comenzaron a colaborar con la ciudad porque sobraba efectivo. Tal es así que Núñez ya tenía un tren dentro de su establecimiento. Muchas mujeres, pedían a sus maridos, muchos de los cuales se juntaban en la Logia Roque Pérez, que les dieran dinero y de ahí salían los fondos para el hospital de caridad, estos mismos son los primeros que donaban para la iglesia. O sea que el punto de inflexión fue el Pacto de la Selva. Si no le hubieran permitido entrar a la selva en busca de esa yerba, el crecimiento hubiera sido mucho más lento. Nadie sabe de eso, nadie tiene idea de eso. Es muy interesante la historia porque hay muchos secretos que no sabemos y que generaron un cambio fantástico en la provincia”, aseveró uno de los autores de este libro, que está “repleto de anécdotas”.

A los que dicen que somos una provincia joven, les quiero decir que somos más viejos que todos los viejos. En 1605 se instaló aquí Roque González. Obviamente que fuimos zona de paso, pero tenemos una historia riquísima. Al igual que comenzó la humanidad entre el Tigris y el Eufrates, en los 33 pueblos jesuitas fue lo mismo, los transformaron de nómades a sedentarios porque plantaron, y después comenzaron a comercializar entre ellos. Hicieron el mismo sistema que como comienza en la humanidad. Es una comparación extraordinaria, pero nadie la hizo”.

Relató que la ferretería Isasa es el negocio más viejo que existe en la ciudad, y está emplazado en Sarmiento y Buenos Aires. Pero, además de eso, tiene una particularidad. En el comercio trabajó Alfredo Stroessner, y era el “che pibe” de ese negocio. Es que el papá del expresidente paraguayo era el contador de Diego Isasa, y “le decía al dueño: tengo que hacer trabajar a mi hijo, a lo que le respondió, bueno, tráelo a la ferretería. Entre sus anécdotas más peculiares, Sara María Isasa contaba que cuando ella tenía 14 años veía al hijo del contador del negocio trabajando como cadete en la ferretería, con el tiempo ese joven se transformó en el dictador paraguayo Alfredo Stroessner, que en esa época estudiaba en la ciudad de Posadas. Es por eso que, a cada instante, Lagier insistía que “Posadas tiene historias realmente extraordinarias y están plasmadas en el libro ‘Posadas, su historia’”, que aún no está impreso.

Habla de la mujer paraguaya, como las famosas paseras, que fue fundamental en el crecimiento de Posadas, a principios de siglo; o la época en que Irigoyen intenta provincializar e hicieron caso omiso. Fue así como precisamente en 1919, se concretó la primera petición institucional en pro de la restitución a Misiones de su condición de provincia argentina. El Dr. Hipólito Irigoyen fue el primer presidente que prestó su apoyo a que Misiones sea una provincia argentina.

El porqué de las colonias

Confió que cuando hicieron el catastro territorial, “lo hicieron mal, del Paraná al Centro de la provincia, y del Uruguay, también al centro. Y no se dieron cuenta que en el medio todavía había tierras. Cuando volvieron a realizar, se dieron cuenta que todo el centro era fiscal. Por eso, cerro Azul, Leandro N. Alem, Oberá, Aristóbulo del Valle, San Vicente, se convirtieron en pujantes colonias. Fue gracias a ese error topográfico. Si no fuera por eso, seríamos como Corrientes, con grandes latifundios sin sentido. Hoy, gracias a las colonias, tenemos cooperativas, un crecimiento y un desarrollo extraordinario. Y es de algo que no se habla”.

En Buenos Aires, cuando llegaban los inmigrantes, preguntaban adonde había tierras fiscales. Y los mandaban a Misiones. Si no hubiera sido por ese error, seguramente Misiones hubiera sido otra cosa.

Además, conserva anécdotas como la que le contó en Córdoba, el viejo abogado de la sucesión de Rudecindo Roca, que tuvo que venir durante 30 años a la Municipalidad de Gobernador Roca para ordenar los títulos de propiedad. Es que, una vez, viniendo Rudecindo en barco, a la altura de Zárate, la embarcación chocó y se hundió, perdiendo todos los baúles con los títulos. Este abogado dijo que “todos los años fui a Roca, durante 30 años, y me quedaba quince días, ordenando los títulos”.

Su abuelo, Eugenio Lagier, fue fundador de Santo Pipó. Vino en 1906 desde Córdoba, después de haber estado en la Patagonia, hasta adonde había llegado desde Suiza. Hizo su casa en Candelaria, y era la única con agua caliente. De toda la zona de la colonia, iban a nacer ahí porque había agua caliente. A Eugenio, los suizos siempre le decían: buscá algo en lo que podamos invertir. “Mi primo Jerónimo se encontró hace unos años con un hombre muy viejito, en Ginebra, y le contó que era de Candelaria. A lo que el abuelo le respondió: yo nací en tu casa. Es que sus padres estaban viviendo en San José, pero lo llevaron a nacer en Candelaria, unos años después volvieron a Suiza y nunca más volvió. Pero se encuentra con el hijo de quien ahora vive en la casa donde él nació”, recordó.

En Candelaria hay yerba mate, certificada por el INTA, que se cree que son las primeras plantas de yerba mate plantadas a semilla. En ese sentido, “Núñez era un establecimiento, y mi abuelo era un avanzado. Don Eugenio fue a Santo Pipó, formó la colonia suiza y trajo a los De Coulon, Gallandat, que no eran colonos, eran inversores. Comenzaron a plantar yerba, pero él hace las primeras pruebas en Candelaria con las semillas que significaba un problema que crezcan. Después Núñez, cuando se queda sin la yerba bajo monte, comienza a plantar”.

Vestidos de blanco

Según Lagier, “si nos ponemos a analizar, de Europa iban por los ríos a África, donde andaban todos de blanco. Mi abuela vivía en San Ignacio, era vecina de Horacio Quiroga, y vestida de blanco, jugaba al tenis en 1918 porque ya tenían canchas de tenis en esa época. Y Misiones era como el África de América del Sur, de Argentina, tenía eso del francés o el inglés que venía vestido de blanco, usaba cubiertos Christofle, y servicio de mozo. Eso existía acá, igual que en África”.

“Son épocas que pasaron, y las hubo con la presencia de familias de multimillonarios. De 1914 a 1918 en Candelaria vivieron los administradores de las galerías Lafayette y eran la mano derecha del Aga Khan, que era el Shah de Persia. Después hicieron un desarrollo multimillonario en la Isla de Córcega, y mi familia estuvo en contacto con ellos hasta hace muy poco”, agregó como algo sacado de un cuento. Acotó que “ellos vinieron en 1914 a visitar a mi bisabuelo y como estalló la guerra, se quedaron durante cuatro años. Cuando terminó la guerra volvieron. Habían sido compañeros de universidad de mi bisabuelo en Avignon, Francia. Vinieron de visita, como cuando iban al África”.

Rememoró que las tierras de Santa Cecilia eran de Gramajo, un francés multimillonario, que, en entre 1925 y 1930, venía con su barco desde Francia, lo amarraba en la costa y no bajaba nadie más que él para observar sus propiedades se sorgo. Los demás permanecían en la embarcación a base de champagne y charleston. Se subían y regresaban al puerto de Francia. Eso pasaba en Candelaria del 30. En los 50, todos manejaban aviones y se iban a Asunción a bailar.

Homenaje a los médicos

También dedicaron un apartado a Luis Francisco Quaranta, que fue el primer aviador en Misiones. Siendo de profesión bioquímico, en la década del 20 le hacen una oferta para venir a trabajar al Hospital Regional de Posadas, lo que es hoy el Hospital Madariaga. Se hizo cargo de la Dirección del Laboratorio. Al mismo tiempo hacía cursos de aviación en el Aeroclub Posadas que fundó junto a otros misioneros, y fue el único club aéreo del país que tuvo el primer avión sanitario. Su reconocimiento público se debe más a un hecho histórico: promovió una colecta para comprar el primer avión sanitario del país de uso civil siendo el único medio aeronáutico que aterrizó en el Hospital Madariaga entre las décadas del 30 y 40.

Su hija Ana contó que “papá pidió autorización al director del hospital para cortar los eucaliptus porque en ese entonces no había pista de aterrizaje, después de analizarlo López Torres le dijo ‘las vidas primero que los árboles’. Llegó a hacer dos vuelos diarios a Buenos Aires, adonde tardaba cuatro horas en llegar.

Ramón Madariaga también fue de la partida. Nació en Palencia, España, y ya recibido de médico decidió venir a la Argentina e instalarse en Posadas, entre 1887 y 1889. Pronto comenzó a ganar la credibilidad y el cariño de los ciudadanos, especialmente cuando en 1899, al desatarse una epidemia de peste bubónica en Encarnación, convenció al gobernador Lanusse de cerrar el puerto y blanquear las casas del pueblo. Lo llamaban el Médico de los Pobres, ya que su domicilio permanecía abierto todo el día y cuando sus pacientes no podían pagar los medicamentos, el mismo de su bolsillo se los proveía. Falleció el 17 de abril de 1911, en la mayor humildad. Su féretro fue llevado a pulso por una inmensa multitud hasta el cementerio local.