Por: Paco del Pino

Daniel Charles Wilson cree que los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 fueron planeados y ejecutados por el propio gobierno. La guerra en Ucrania está “escenificada” y la pandemia de COVID-19 es “totalmente falsa”. Así lo refleja un artículo de la agencia de noticias AP titulado “La desconfianza y las teorías conspirativas liquidan la credibilidad de científicos, periodistas y funcionarios”.

Allí se expone que Wilson, de 41 años y residente en Ontario (Canadá), duda de las elecciones libres y de las vacunas, acepta pocos sucesos de los últimos 20 años y pronostica que, algún día, internet volverá a todos tan desconfiados como él.

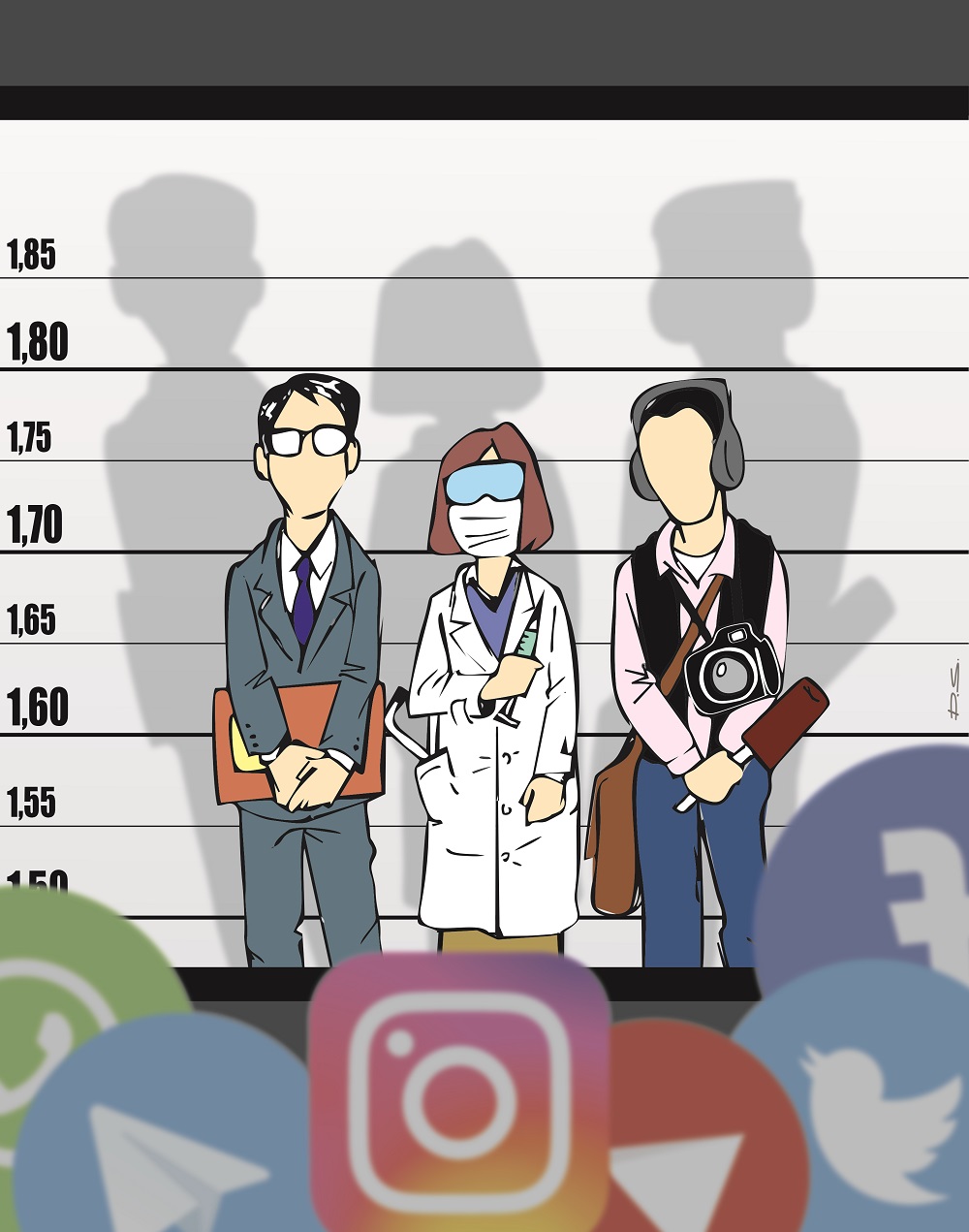

Y no es un caso aislado: expresa el pensamiento de una cantidad cada vez mayor de gente que ha perdido la fe en la gobernanza democrática y la libertad de prensa y que acoge teorías conspirativas para llenar ese vacío. Rechazan lo que dicen los científicos, los periodistas o los funcionarios públicos, y, en cambio, creen en historias de oscuras conspiraciones y explicaciones secretas.

La posverdad ha convertido la esfera pública en un tsunami de mensajes emocionales (entendidos como contraposión a lo racional) que termina por ahogar los hechos e interpretaciones más o menos fundamentadas en un océano de fake news y opiniones viscerales.

Se ha discutido mucho ya sobre este clima social que no sólo no penaliza las mentiras, sino que aparentemente incluso las premia por obra y gracia de los algoritmos.

¿Ha muerto la verdad?, se preguntaba en su icónica tapa de marzo de 2017 la revista Time. Aun antes, en 2016, The Economist titulaba también: “El arte de la mentira”, aludiendo a la creciente incidencia del engaño en el discurso público de los políticos. Y esa última revista británica se planteaba a fines de 2017 -siempre en portada- si acaso las redes sociales no amenazaban la democracia, ante su evidente poder como herramienta de manipulación masiva.

En este contexto de “vale todo” o “todo es lo mismo” es que los medios de comunicación “tradicionales”, o de cierta trayectoria o prestigio, se vieron sacudidos en sus cimientos por la tendencia dominante en la opinión pública a desconfiar de ellos, bien sea por ósmosis, por deliberada treta del poder político para desarmar a otro poder que siempre le resultó molesto, o porque los mismos medios cometieron torpezas que fueron desgastándolos.

Así, la proporción de consumidores de medios digitales que dicen que evitan las noticias ha aumentado del 29% al 38% en los últimos siete años en los 46 mercados cubiertos en la encuesta global del Informe de noticias digitales 2022 del Instituto Reuters.

El resumen ejecutivo de Nic Newman del Digital News Report también encontró que Estados Unidos tuvo una de las mayores disminuciones en los usuarios de Internet que dicen estar “muy interesados en las noticias”, cayendo del 67% al 47% en los últimos siete años.

En Argentina, desembocamos también en esa reciente investigación en la que los medios pasaron de ser el cuarto poder a ser la tercera institución menos respetada, solo por delante de los gremios y los movimientos sociales, y por debajo incluso de los políticos.

En ese informe de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, sólo la universidad pública goza de confianza en la gente, con un 75%. Las redes sociales y la Iglesia Católica cuentan con un 32,1% y en el pozo de la consideración popular se hunden partidos políticos (24,8%), empresas de medios (24,7%), sindicatos (14,5%) y organizaciones sociales (10,3%).

Pero lo que al comienzo de este fenómeno se veía como un problema para lo que genéricamente se daba en llamar “prensa”, pronto se develó como un problema de la sociedad. El hecho de que cada vez más individuos estén atrapados en su particular visión del mundo, en las llamadas “burbujas de contenidos” que solo sirven para ratificar su visión primaria de las cosas y reforzar sus prejuicios, sembró de múltiples efectos gravosos el terreno político y las relaciones humanas. Es decir, puso en jaque a la democracia y a las comunidades.

“La confianza es absolutamente esencial para el buen funcionamiento de la sociedad”, afirma Tonia Reis, directora de las encuestas Trust Barometer (Barómetro de Confianza) de la consultora de investigación estadounidense Edelman. “Es una de esas cosas como el aire, en las que nadie piensa hasta que se dan cuenta de que no la tienen, o la han perdido o dañado. Y entonces, puede ser demasiado tarde”.

En su reciente artículo “La confianza, el ingrediente mágico de las relaciones” (revista Nuestro Tiempo), Juan Narbona expone que “cada vez nos cuesta más ponernos en manos de otras personas, fiarnos de los expertos y asumir riesgos, porque la confianza está en crisis (…) En circunstancias normales, nos fiamos poco de quienes llevan las riendas de la sociedad (…) El miedo a que nos engañen con información interesada nos hace desconfiar de quien enarbola la bandera de la verdad. Por eso, preferimos no dialogar y confiar únicamente en quien dice o piensa lo que se ajusta a nuestras opiniones”.

“Con frecuencia, se ridiculiza por anticuadas e irrelevantes a instituciones que simbolizaban el prestigio y el honor, o que pretendían transmitir seguridad y equilibrio social. Para suplir el vacío, buscamos otras fuentes de autoridad y de información, como nuestros contactos próximos, las redes sociales o los resultados que Google filtra a su gusto. Por ejemplo, no es extraño que un paciente dude del diagnóstico del médico porque en internet ha leído otra cosa“, refleja Narbona preguntándose “¿cómo hemos podido llegar a esta situación?”. Y él mismo responde: “Los engaños de unos pocos han socavado la confianza en enteras categorías profesionales, tal es el poder destructor de la mentira”.

Paralelamente, se nos presenta la aparente contradicción entre esta crisis de confianza causada por la posverdad y lo que la profesora Rachel Botsman, de la Universidad de Oxford, define como la era de la “confianza distribuida”. En ella, “los individuos se fían porque otros muchos (también ellos individuos anónimos) se fían. Así, nos subimos en un auto con un desconocido, consultamos una enciclopedia escrita por autores anónimos, compramos objetos online o nos alojamos en la casa de particulares a los que no hemos visto jamás, gracias a que los mecanismos de seguridad y reputación de internet nos permiten asumir los riesgos que implican esas operaciones”.

Pese a que las investigaciones más recientes señalan que las “burbujas” en las redes sociales no son tan herméticas como se sospechaba, la alarma moral sigue instalada. Acaso porque los medios de comunicación (y la iconografía social que persiste sobre ellos, aunque más no sea como viejos monumentos que nadie se anima a derribar del todo) insisten en su rol mesiánico, casi como Evangelios que condensan la verdad revelada que salvará al mundo.

Hace rato que vengo escuchando en foros, congresos y artículos especializados la misma pregunta: ¿qué deben hacer los medios para superar su crisis de credibilidad? Propuestas hay muchas, también mucha autocrítica (aunque dentro de la “burbuja de la posverdad” no estén dispuestos a admitirlo). Lo que no hay es cuestionamientos a ese punto de partida mesiánico.

Yo, por mi parte, he llegado a una -acaso lamentable, muy seguramente errada- conclusión: los medios no tienen que hacer nada (al menos nada nuevo) para que los crean. Los medios están para transmitir la verdad, plasmar los hechos e interpretarlos honestamente y de la forma más racional y al mismo tiempo más didáctica posible. El resto no es responsabilidad de los medios, sino del receptor o, más modernamente, usuario.

Si de algo estoy convencido en esta era de la posverdad es de que no voy a convencer a nadie sin su permiso. Obsesionarse con que alguien nos crea (no ya una comunidad entera, apenas un individuo) es perder el tiempo. No es algo que esté en nuestras manos.

Por cada evidencia que se presente de una realidad, siempre surgirá algún argumento más o menos falaz para refutarlo. Por más útiles que sean los verificadores de datos o fact checkers, lo son más puertas adentro de la profesión (para orientar a los periodistas) que para la utopía de llegar a una masa crítica pensante en la sociedad.

El comunicador no precisa convertirse en el científico que busca demostraciones empíricas, que por otra parte en la posverdad también quedan sistemáticamente en entredicho. En todo caso sería como el silencioso escribano que certifica un documento y lo valida, para uso y consumo de quien se acerque a él de buena fe.

El periodismo debe ofrecer la verdad, sin pararse a pensar quién la toma o qué hace con ella. Cualquier otro objetivo no sólo confirma el problema de egocentrismo y megalomanía que muchos le achacan, sino que incluso lo vuelve peligroso. Porque jamás hay que dejar de lado la posibilidad de estar equivocados, de que los hechos no sean como los vemos o de que los estemos interpretando erróneamente. Traducido al contexto de la posverdad, no debemos encerrarnos en nuestra propia burbuja.

Hay que entender de una vez por todas que la solución a los males de la posverdad no está en herramientas políticas (muchas medidas que bordean la censura se han aplicado en los últimos tiempos, sin cambios sustanciales en el ecosistema) ni en mejores prácticas periodísticas ni en la “buena voluntad” de las redes sociales a la hora de poner “cortafuegos” al incendio que ellas mismas -con seguridad involuntariamente- provocaron.

Un poco habrá de todo eso, sin duda, pero el actor clave en esta controversia es irónicamente el más invisibilizado: el público. No en vano -como bien señala el periodista y profesor Miquel Urmeneta en un artículo publicado hace un tiempo en la revista Nuestro Tiempo- “los políticos buscan nuestro voto; los medios de comunicación necesitan nuestra atención, que monetizan con publicidad y cada vez más dependen de nuestras suscripciones; y las grandes plataformas alimentan sus algoritmos con nuestras interacciones”.

Así, “los cambios, aunque no lo parezca, están en manos de los ciudadanos”, argumenta, aunque no como individuos, ni como “burbujas”, sino de manera colaborativa: “No nos queda más remedio que cooperar unos con otros. Esta colaboración ha de llegar hasta la empatía: la comprensión entre los seres humanos. La verdad es una lucha contra nuestros prejuicios sobre los demás. Gracias a ella se forma y construye comunidad”, sentencia.

Al respecto Narbona, en el artículo mencionado anteriormente, recuerda los tres ingredientes sugeridos por el filósofo griego Aristóteles para inspirar confianza: la competencia o capacidad (conocimientos, destrezas y habilidades que permiten a alguien desempeñar una función determinada), la benevolencia (desear sinceramente el bien de la otra parte y demostrarlo) y sobre todo la integridad o coherencia: la fidelidad a las ideas en las que se cree, para lo cual es fundamental evitar la mentira, porque, como sentenció Friedrich Nietzsche en “Más allá del bien y del mal”: “Lo que me molesta no es que me hayas mentido, sino que a partir de ahora no podré creerte”.

Cumplidas estas tres premisas, el resto correrá por cuenta del consumidor. Para quienes se consideran merecedores de confianza, es sólo cuestión de paciencia hasta que los engranajes sociales vuelvan a girar y den lugar a una todavía difícil de vislumbrar “era de la post posverdad”.

FUENTES:

- Digital News Report 2022 (Instituto Reuters)

- “Salvo la universidad pública, ninguna institución goza de confianza en la gente” (diario PRIMERA EDICIÓN)

- “La desconfianza y las teorías conspirativas liquidan la credibilidad de científicos, periodistas y funcionarios” (agencia de noticias AP)

- “La confianza, el ingrediente mágico de las relaciones”. Por Juan Narbona (revista Nuestro Tiempo)

- “Los públicos y la posverdad”. Por Miquel Urmeneta periodista y profesor de Comunicación en la Universitat Internacional de Catalunya (revista Nuestro Tiempo)