“Nunca tuve una maestra tan sabia, correcta, dedicada exclusivamente a salvaguardar todo lo que nuestra tierra guardaba y colocarla en museos para conocimiento del resto de la comunidad. Extrañaré a Chiqui, durante el resto de toda mi existencia”, manifestó la magíster arquitecta Mary Edith González, al recordar a la reconocida arqueóloga y docente, Ruth Adela Poujade, recientemente fallecida, que dedicó su vida a la investigación. “Trabajé con ella por más de 30 años e hicimos una simbiosis arqueología-arquitectura. Aprendí tanto bajo su dirección que casi me transformo en arqueóloga”, agregó quien para un trabajo de “Documentación y Catalogación del Patrimonio” traspasó las paredes de la “Farmacia del Pueblo”, situada en la esquina de Sarmiento y Buenos Aires, propiedad del correntino Lindolfo Monzón, abuelo de “Chiqui”.

La primera arqueóloga de Misiones había nacido en Posadas el 10 de enero de 1939 y aquí cursó sus estudios primarios y secundarios. Luego, viajó a La Plata para estudiar Historia, pero después del primer año se encontró con el mundo de la arqueología y cambió de carrera. En 1965, se recibió de licenciada en Antropología con Orientación Arqueológica en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Hacia fines de la década del 60 volvió a Posadas, ya casada y con dos niñas. Empezó a trabajar en el ámbito de la administración pública y cumplió funciones por más de cuatro décadas en el área de la cultura, relacionada al ámbito etnográfico elaborando anteproyectos de ley vinculados a los pueblos guaraníes y, a la defensa, promoción y desarrollo del Patrimonio Cultural de Misiones.

A fines de la década del 80, ingresó como docente a la Universidad Nacional de Misiones y dictó clases tanto en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, como en Humanidades y Ciencias Sociales. Formó parte de los equipos que concretaron la apertura de cuatro museos provinciales: el “San Ignacio de Loyola”, de San José; la Casa-Museo “Miguel Nadasdy”, de San Ignacio; el de Bellas Artes “Juan Yaparí” y el arqueológico “Andrés Guacurarí”, de Posadas. Gestó y dirigió programas, proyectos y convenios institucionales que abrieron múltiples líneas de investigación en el campo de la arqueología de la región. En Misiones, llevó adelante investigaciones y trabajos de campo en yacimientos arqueológicos de sociedades precolombinas, en las antiguas Misiones Jesuíticas Guaraníes y en sitios urbanos del Siglo XX. También efectuó trabajos en colaboración con Paraguay y Brasil. Se desempeñó como asesora y miembro en instituciones como la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Sitios Históricos; el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS); la Junta de Estudios Históricos de Misiones; la Asociación Argentina de Profesionales de Arqueología, y el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio.

Fue la única arqueóloga residente en Misiones por más de 40 años. Durante ese tiempo enfrentó sola a muchas negativas para poder realizar los trabajos arqueológicos, pero con su tenacidad y pasión logró llevar adelante muchísimas investigaciones arqueológicas e incluso colaboró con estudios en Paraguay y Brasil. De esta manera, sentó sobradas bases para las generaciones que continuarán con su legado.

Primer farmacéutico con título

Del trabajo de campo y la investigación oral planteado por la arquitecta González, se desprende que el abuelo de “Chiqui”, Don Lindolfo Gregorio Monzón, nació en Corrientes, el 9 de mayo de 1872. Desde muy temprana edad, el único hijo varón de una familia constituida por cuatro hermanos, se sintió atraído por la cultura y por la ciencia. Tras obtener el título de Bachiller en Ciencias y Letras, viajó a la Capital Federal a fin de seguir la carrera de Farmacia, ya que se inclinaba por la biología y la investigación. El 20 de junio de 1896, obtuvo el diploma de farmacéutico en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, que le permitió, más tarde, ingresar al Ejército Argentino, y dentro del ámbito del Colegio Militar de la Nación, desempeñó su profesión por algunos años.

“Chiqui” residió en la antigua casona que construyó su abuelo al lado de la farmacia y conservaba allí una infinidad de objetos que fueron parte de su historia, de su origen. La casa en su conjunto, que presenta una mezcla de estilos, guardó siempre sus condiciones originales, pero fue acomodada de tal manera que los familiares de Don Lindolfo, que siguieron viviendo en ella en el Siglo XXI, pudieran habitarla.

Después de finalizar Farmacia, resolvió estudiar medicina, pero abandonó a los tres años con la intención de instalar su farmacia en Mercedes, Buenos Aires. Regresó a su tierra natal para comunicar la decisión a sus familiares, pero al llegar a Corrientes se encontró con amigos, que le convencieron para que se instalara en Posadas, ya que la ciudad carecía de farmacéuticos diplomados. Únicamente se contaba con una Botica, que era propiedad del español Ramón Miño, que era idóneo y se caracterizaba por trabajar con pocas drogas y muchos yuyos. Un día, Miño desapareció sin dejar rastros, por lo que sus pertenencias fueron a remate. Diógenes Otero, conocedor de lo acontecido, instó a Monzón a comprar la Botica, situada en Buenos Aires y Sarmiento, pero luego el nuevo propietario, a punto de contraer matrimonio con Manuela Vellamira Román, adquirió el terreno situado en la esquina de enfrente.

Mandó a demoler la casa existente y edificó, según planos ideados por él, la casa que inauguró en 1910 y ocupó hasta el día de su muerte. Para construirla, trajo operarios de Corrientes, compró madera en el alto Paraná y la envió mediante jangadas a Corrientes donde se la procesó.

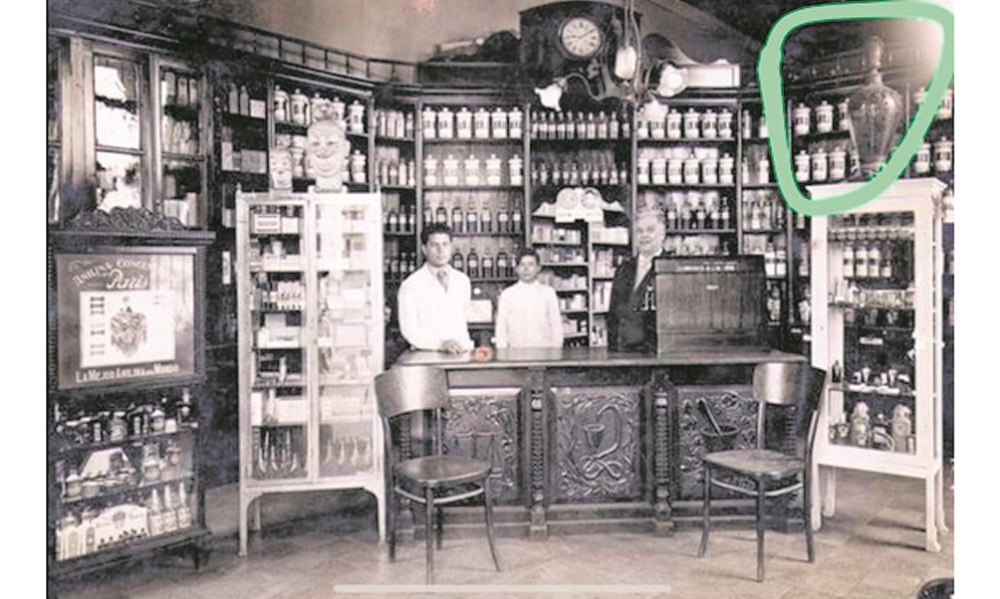

La oficina de farmacia tenía un salón de ventas con suficiente capacidad física, un escritorio, un depósito y un laboratorio que estaba subdividido en dos secciones por medio de una amplia mesa de mármol, una de ellas correspondía a la parte donde se elaboraban las recetas magistrales que llegaban al mostrador, y la otra al laboratorio de análisis clínicos, ya que en aquel entonces los farmacéuticos estaban autorizados y capacitados para llevar a cabo todas las determinaciones que en aquella época se podían practicar, tales como orina y sangre, esputo, pus, etc. El laboratorio de análisis estaba dotado de un moderno instrumental adquirido en su totalidad en Alemania y contaba también con dos potentes microscopios. Como en aquella época la ciudad no contaba con ópticos ni oftalmólogos, este competente profesional solucionaba los problemas visuales efectuando las mediciones correspondientes y encargando con posterioridad las recetas de anteojos a la Capital Federal. En su farmacia se preparaban un sinnúmero de recetas magistrales y oficinales, como píldoras, sellos, supositorios, pomadas, ungüentos, jarabes e inyectables.

Al hacer un reconocimiento a su extensa vida de servicio en la provincia, González aseguró que “fue mi compañera de tantas campañas en más de 30 años. Fue la única arqueóloga en la provincia durante mucho tiempo. Estuvieron la arqueóloga Funes, y el arqueólogo Mujica, pero luego se trasladaron a otras provincias”.

Monzón, a quien las familias humildes de su tiempo llamaban “el doctor de los pobres”, fue un auténtico intelectual que supo atraer a las más señeras figuras de Posadas, convirtiendo su comercio en un genuino reducto de intelectuales. Ese espacio fue el foco obligado de reunión de todos aquellos que, como él, se interesaban vivamente por la literatura, la política y las ciencias. Por esos antecedentes intelectuales y morales, ocupó cargos relevantes en la administración pública, ya que fue presidente de la Biblioteca Popular y presidente del Consejo Municipal, en tres diferentes oportunidades: desde 1920 y 1921. Y desde 1921 a 1923 accediendo a dicho cargo por elecciones generales y en el año 1943, en que es nombrado Interventor durante la gestión gubernamental de Carlos Acuña.

De lo más moderno

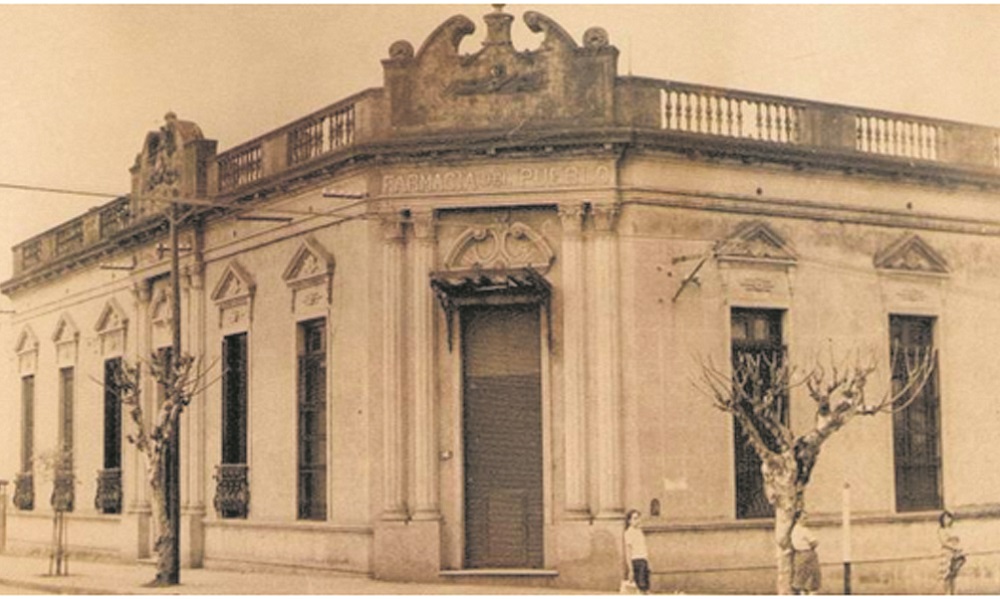

El edificio se desarrolla en la esquina. El negocio se ubica sobre calle Sarmiento y la casa de familia sobre calle Buenos Aires. La fachada, clásica está formada por basamento, cuerpo y remate. El basamento corrido de 0.80 metros de alto está revestido por revoque bolseado formado por cal y arena cubriendo fábrica de ladrillos asentados en cal y arena y terminado en su parte superior con una moldura redondeada, en la inferior tiene una moldura ancha y una muy fina. A ambos lados de las puertas de entrada, una sobre el negocio de la esquina y la otra de entrada a la casa, el basamento sirve de base a las pilastras corintias dobles. El cuerpo comprende el mismo revoque, la continuidad está interrumpida por ventanales verticales de tres metros de altura. Las pilastras están asentadas sobre dados individuales, tienen fustes acanalados con hojas de acanto terminadas en una cornisa recta. La puerta de la esquina está resguardada por una marquesina de hierro y vidrio. Sobre ella está aplicado un arco semicircular que se interrumpe en voluptas y muestra lazos en su centro. Las ventanas verticales están bordeadas por una moldura recta, terminan en guardapolvo triangular elevado sobre cornisa con lazos en el centro. Las situadas sobre calle Sarmiento tienen rejas. Las que dan sobre calle Buenos Aires son iguales a las otras, pero no poseen rejas sino balcones. Todas las ventanas tienen postigones metálicos. Sobre ellas corre una cornisa que comienza en varias molduras terminando en dentículo y molduras salientes. Sobre la cornisa de esquina está escrita la leyenda “Farmacia del Pueblo”.

La parte superior está constituida por barandas con balaustres. Sobre las entradas principales un arco de medio punto incompleto, bordeado por semi pilastras y redondeles, en el centro bajo el arco se notan lazos, guirnaldas y motivos florales. Todo este conjunto pertenece a la arquitectura académica, es decir clásica. Está realizado por mano de obra calificada correntina.

Los antecedentes de este edifico se encuentran en parte en la Casa de Gobierno, que se comenzó a construir en 1882 en base al proyecto del italiano Juan Coll y que para aquellos años contrastaba con el modelo estilístico y urbano que se buscaba.

En el interior se destaca el pasillo de entrada con friso de mármol, paredes decoradas y piso original, también son originales los vidrios con los monogramas marcados a fuego, la sala está presidida por un espejo muy antiguo, las carpinterías, de cedro del Líbano fueron construidas especialmente para la casa, cielorraso de machimbre, en el hall se nota un mueble con el escudo de la Logia Masónica. Las puertas que dan a la terraza poseen vidrios de colores. De la terraza se desciende al patio donde aún se conserva la cisterna, el pozo fue corrido hacia un costado. El mantenimiento de la vivienda es constante, los muebles de época fueron restaurados. Los techos, muy elevados, estaban formados por alfajías y vigas de madera sobre las que se clavó el cielorraso de machimbre. La cubierta era de una sola agua con descarga hacia el interior, por medio de una canaleta horizontal que recogía el agua de lluvia y la enviaba por una bajada que se conectaba con otra canaleta horizontal a nivel de piso, que alimentaba el aljibe. La casa tenía instalación eléctrica producida por medio de un motor Otto Deutz que, a la vez, levantaba el agua de la cisterna a un tanque elevado. La instalación sanitaria comprendía agua fría y caliente que se obtenía por medio de una cocina que calentaba el líquido para toda la casa.

Mezcla de estilos

El estilo ecléctico, con influencia de la Arquitectura Académica y mano de obra italiana tiene sus fundamentos en la influencia que en ese momento se manifestaba en la capital del país, donde luego de 1900, época del eclecticismo, con su multiplicidad de lenguajes estilísticos, variación de la escala y dimensión, las logias italianas que se incorporaron al eclecticismo criollo, fueron utilizadas en este edificio. Arquitectura Académica, concepto de composición de entradas, salones, patios y componentes menores. Los elementos arquitectónicos aparecen en muros, pisos, techos, puertas, ventanas, todo claro y ordenado. Falta de referencia por un tipo especial de formas: eclecticismo formal y aparecen las líneas de los Luises franceses, el XIV, aplicados en la decoración interior y mobiliario. Frentes en argamasa (piedra París) se imitaban cortes de cantería, fustes estriados de pilastras o medias columnas y sus capiteles, coronamiento de ventanas y puertas, guirnaldas, molduras, frontis. Abertura de madera de cedro y rejas en las cuales se combinan el hierro fundido con el hierro forjado y el bronce (arquitecto Federico Ortiz. La arquitectura del Liberalismo en la Argentina. Ediciones Sudamérica. Buenos Aires. Martini- Peña. La Ornamentación en la Arquitectura de Buenos Aires. 1900-1940. Bs.As. 1967. Viñola, Tratado de los cinco órdenes de la Arquitectura. Editorial Construcciones. Buenos Aires).

Jarrón original de la “Farmacia del Pueblo” que contenía agua D’ Alibur. El líquido se usaba para lesiones de piel. Un detalle interesante es el corcho y la tortuga sobre la que está apoyado el jarro.

Otra mirada

En la Sección Conversando con la Ciudad, de PRIMERA EDICIÓN, de 1997, Glaucia Sileoni de Biazzi, señalaba que además del edificio de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, tenemos otro bello ejemplo de arquitectura renacentista en la casa de la esquina de Buenos Aires y Sarmiento. Esta edificación posee un zócalo con borde moldeado y toda ella ostenta las líneas puras y severas que caracterizaron la creación arquitectónica clásica. Las ventanas rectangulares están coronadas por un triángulo decorado con hojas de acanto. La puerta, también de líneas clásicas, ostenta en la parte superior molduras con un león. A ambos costados de la puerta se alzan dos columnas del orden corintio poseen un capitel adornado con hojas de acanto y caulículos, y las cornisas con modillones. el acanto es una planta baja de hojas perennes, grandes y brillantes, famosa por figurar como motivo de los capiteles de las columnas corintias. sus flores son blancas. Los caulículos (en latín significa tallo pequeño), son cada uno de los vástagos que nace en el interior de las hojas que adornan el capitel corintio. El friso tiene también guirnaldas de flores y hojas de acanto. El friso es la parte del cornisamento que media entre el arquitrabe y la cornisa y es, en la arquitectura clásica, otra parte de los edificios en la que solían colocar follajes y otros adornos. El arquitrabe es la parte inferior del cornisamento que descansa inmediatamente sobre el capitel de la columna. Toda la edificación está coronada por una balaustrada y en el centro un adorno moldeado con guirnaldas. Como un trasiego del arte de la vieja Europa. esta casa en la tropical Posadas, americana y mestiza, es una síntesis de nuestra cultura.