Por: Javier Chamorro

III

El gigante negro terminó de atornillar uno de los durmientes del nuevo puente de madera. En cuclillas sentía la vibración y escuchaba el rugido del agua que corría debajo de él. Ya había visto esa manera salvaje y desbocada de comportarse de los ríos y arroyos en su niñez, allá en las campiñas de Porto Alegre. Pero esto lo incomodaba.

El agua, de color marrón, a causa del arrastre de tierra de los barrancos, traía también ramas y troncos arrancados de la ribera y estos se iban acumulando cada vez más contra las columnas de madera de la enorme estructura, sacudiéndola con cada golpe.

La balsa, que era utilizada para cruzar personas, automóviles y animales, fue destruida por la fuerte corriente la noche anterior.

-No va a aguantar, ¿eh? -le dijo el viejo Quinteros, capataz de la obra, acercándose por detrás.

Evaristo Pombo se incorporó lentamente como queriendo demorar la respuesta. -No, patrón, mejor saquemos tudo, agora que se puede – dijo con un forzado dialecto español.

Vestía unos viejos pantalones de lona; la camisa, cosida en varias partes, parecía a punto de partirse con cada movimiento del gigante. Los enormes pies estaban siempre descalzos, y el pelo corto y con rulos adornaba una gran cabeza que era el centro de las burlas de sus compañeros, quienes lo querían y respetaban más allá de todo.

El viejo Quinteros sentía admiración por ese gigante incansable y, por lo general, callado. Se había incorporado a su cuadrilla de puentes hacía cinco meses y se ganó su respeto a base de trabajar, respaldado por su fuerza bruta, casi animal.

Los nativos guaraníes lo observaban con fascinación, pues nunca habían visto esa clase de ser humano, ellos lo apodaron: Ñacanguazú (cabeza grande) por la gran estructura craneana del hombre negro.

No era la costumbre del viejo capataz preguntar por el pasado de sus hombres.

La mayoría eran inmigrantes polacos con conocimiento de carpintería, había algunos italianos herreros, paraguayos, brasileños y criollos lugareños, que conformaban el grupo de quince hombres. Todos con sus sueños de algo mejor de lo que tenían hasta ahora… pero también con sus pesadillas del pasado a cuestas.

Quinteros había visto las cicatrices en la espalda del gigante, con eso era suficiente para saber que su hombre no tuvo una infancia feliz.

Sabía que el dinero que ganaba lo enviaba a su familia que aún vivía en el Brasil y esperaba reunirse con ellos pronto. ¡Carajo! -dijo en voz baja Quinteros, acariciándose el bigote-. ¿Qué se puede esperar con semejante tormenta?.

El grupo de 20 trabajadores los observaban a una cierta distancia esperando las órdenes del encargado, y que sospechaban, no serían buenas-. ¡Torales!, ¡Zamudio! -Dos hombres se separaron del grupo-.

¡Ensillen rápido, y se van a San Ignacio! -dijo con su voz potente que no dejaba lugar a dudas ni reproches-. Que nadie pase hasta que baje el nivel del agua, el puente no es seguro.

Torales y Zamudio eran paraguayos y buenos jinetes, sin perder tiempo montaron los caballos y partieron a todo galope hacia la ciudad de las ruinas jesuíticas.

Después de retirar todas las herramientas la cuadrilla se fue hacia su campamento, no sin antes armar una valla a quinientos metros del castigado puente.

Se podía escuchar el rugido salvaje del agua a cientos de metros y ese grupo de hombres curtidos sentía cómo se les erizaba la piel.

Atrás, como siempre, se había quedado Evaristo, controlando que no hubiera quedado nada olvidado. Pensando en su viaje a su hogar. “Diez días más, ya falta poco”, pensó mientras levantaba un rollo de cuerdas sobre su espalda. Eran las cinco de la tarde y la torrencial lluvia disminuyó paulatinamente y dio lugar a una espesa niebla.

IV

El percherón negro corría como siempre lo habían hecho los de su linaje. Eran animales dotados de fuerza y resistencia, los músculos y fibras desataban una energía única. El cuerpo salpicado de barro y sudor y una espuma blanca asomaba en la boca con cada resuello. Escuchaba cada tanto la explosión del látigo y el grito del hombre, esto le permitía mantener el galope y el empuje, que eran su razón de ser.

Los dos jinetes paraguayos estuvieron a punto de ser arrollados por el carro. Según contarían después, corrieron tras el polaco loco tratando de advertirle que no continuara, pero fueron amenazados por el hombre con una escopeta. Nada lo detendría hasta dejar a Sofía en buenas manos.

V

Wadek Lato no entendía otro idioma que no fuera el polaco, nunca supo qué le gritaban los dos jinetes que lo persiguieron, pensó que eran asaltantes y estaba dispuesto a dispararles si no se detenían. La niebla era cada vez más densa y la lluvia prácticamente había cesado.

Escuchó un rumor lejano. Lo asoció con una locomotora, un tren que se acercaba.

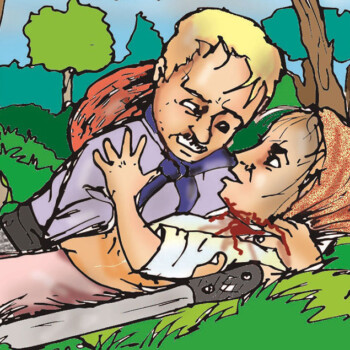

-¿Qué es ese ruido? -preguntó Sofía, debilitada por la pérdida de sangre.

-Parece trueno -contesto él, inseguro-. No importa, tranquila.

De repente vio al hombre negro unos cuantos metros delante y por unos segundos su mente viajó al pasado. A la escuela de su pueblo en Polonia.

La maestra les había dado clases de geografía y en un lugar del mundo llamado África habitaban ese tipo de personas, y este también trataba de detenerlo. No se molestó en sacar la escopeta. Fustigó una vez más al caballo.

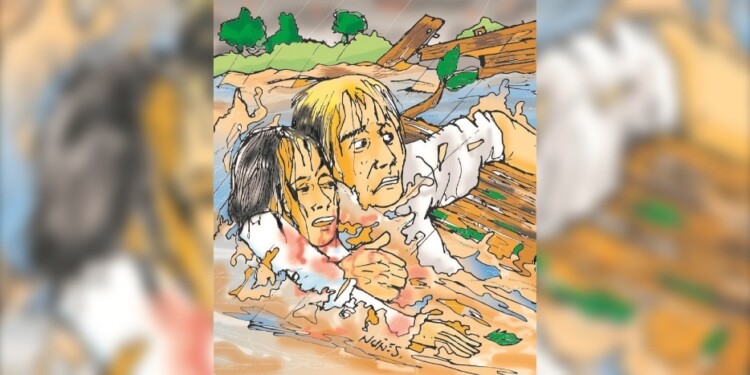

Evaristo Pombo se arrojó a un costado justo antes de ser arrollado. No comprendía por qué el conductor no se detenía. Se incorporó y comenzó a correr detrás del carruaje.

-¡Pare, el puente, el puente! -gritaba desesperado, pero el sonido de su voz se perdía con el estruendo aterrador del agua.

La cuadrilla y su capataz escucharon los gritos del negro Pombo y regresaron corriendo al puente. El percherón se detuvo en seco, confundido por el ruido atronador y el vaivén descontrolado del puente a punto de sucumbir ante la arremetida del agua.

-¡No… pero qué…! -gritó confundido Wadek, no podía creer lo que estaba viendo. El arroyo que había visto hace un mes ya no existía. Un arroyo apacible de cristalinas aguas que se deslizaba entre las piedras en su recorrido desde su nacimiento en lo alto de las sierras centrales hacia el río Paraná.

Parado sobre el carruaje observó hacia su derecha desde dónde venía la corriente. A través de la niebla y cual gigantes vencidos, enormes árboles se desplazaban sobre la superficie, estrellándose contra el puente que crujía con cada golpe de los enormes troncos.

-¡Por Dios! -La voz de su esposa lo sacó de su embrujo y fascinante terror. El animal resoplaba nervioso y retrocedía lentamente. Wadek giró con su arma en la mano cuando vio llegar al negro corriendo.

-¡Tranquilo, amigo! ¡abaixe a espingarda! (¡Tranquilo, amigo! ¡baja el arma!) -dijo agitado Pombo. Con los brazos en alto se acercó al carruaje lentamente.

Desde pequeño había visto muchas heridas causadas por machetes o hachas, pero lo que estaba observando en la cara hinchada de esa mujer blanca lo impresionó. El golpe había roto el hueso de la mandíbula y el corte llegaba hasta el sistema molar, la sangre de un color carmesí fluía a través de la herida manchando la ropa empapada por la lluvia. Percibió la desesperación y el miedo en la mujer, unas sensaciones que también conocía muy bien.

-¡Carajo! -gritó el capataz al llegar, se dio cuenta rápido de lo que estaba sucediendo, y se acercó sin miedo hasta el carro. Wadek bajó el arma sin dejar de mirar el agua que ya alcanzaba el nivel del camino.

-Amigo, no vas a poder cruzar -dijo Quinteros mientras miraba a la mujer herida.

-¡Doctor, doctor, para mi esposa! -le contestó el polaco mientras señalaba con la mano hacia el otro lado del puente.

El viejo miró hacia los hombres que estaban observando a cierta distancia. -¡Burcisky, vení rápido! -gritó y un hombre alto y con anteojos se separó del grupo.

Tomás Burcisky era un inmigrante polaco y un sobreviviente de la Primera Guerra Mundial, allí fue ayudante de un médico francés de quien aprendió gran parte del oficio. Después de unos años emigró a la Argentina, cansado de peregrinar en busca de trabajo en su país.

El capataz sabía de los conocimientos médicos de Burcisky, a pesar de que su verdadera profesión era la de herrero. -Habla con este paisano tuyo -le dijo Quinteros-. Explícale que no puede pasar… y fíjate que tiene la mujer.

-Parece machetazo forte debajo da boca -le dijo Pombo cuando el herrero pasó a su lado.Lato conocía a Burcisky. Lo había visto muchas veces en la despensa de ramos generales del pueblo, en donde se hacían las compras y que, a su vez, era el punto de reunión para conversar y tomar unas rondas de aguardiente.

-No se puede pasar, paisano -dijo el herrero incómodo, en el idioma polaco.

-¡Si no pasamos ella se muere! -le contestó el campesino.

-Déjame que la revise -dijo Burcisky.

-Se me escapó el machete de la mano -murmuró Lato mientras bajaba a su esposa.

Limpiar, desinfectar y vendar de nuevo era algo conocido para el viejo enfermero, pero conocía esa palidez que anunciaba la falta de sangre en el cuerpo.

-No va a aguantar, necesita sangre, transfusión -le dijo al capataz.

-¡Carajo! -contestó el viejo, mientras miraba el puente tambaleante. Los tablones que se habían atornillado a las vigas para caminar todavía aguantaban.

–A lo mejor… de a uno… – dijo el capataz en voz baja, como un pensamiento. Bien atado con la soga.

-Alguém tem que levar a mulher carregada -dijo Pombo.

Burcisky le explicó a Lato cómo harían para cruzar al otro lado.

Continuará…