Por: Sara Ester Gauvry

A Migue la maestra que le tocó le encantaba. Flaquita, el pelo cortito cortito, grandes gafas. Usaba polleras o vestidos amplios, o pantalones muy sueltos debajo del delantal. A él le parecía tan graciosa como los espantapájaros que aparecen en los libros de cuentos.

Además era alegre, cariñosa y algo muy especial: era JUSTA. Nunca se le escapaban detalles y siempre se daba cuenta si alguien estaba triste o tenía una burbujita de alegría para compartir. Se hacía tiempo para escuchar, para abrazar…¡y qué bien narraba!

Esa mañana, una historia triste, que no era cuento. Estaban estudiando la Guerra de Malvinas de hacía mucho…él no había nacido así que ¡mucho!: 1982, escribió la seño en la pizarra. Había más cosas asombrosas, eran -dijo- “nuestras bellas del mar”, y les hizo escuchar una canción tan preciosa.

Una señora-Lolita Torres, les aclaró- cantaba “de la mañana a la noche / de la noche a la mañana / en grandes olas azules / y encajes de espuma blanca…” . Que desde hacía muchísimos años los ingleses, que siempre tuvieron una flota poderosa, ocupaban nuestras Islas Malvina y Soledad -las dos alas de la canción-.

Que las habían tomado en 1833…puf! Si las cuentas no le fallaban, solo veintiún años para que se cumplieran dos siglos. Que la dictadura militar que ejercía el gobierno desde el golpe de 1976, percibía el malestar popular y por eso, aprovechando circunstancias históricas, decidió avanzar y reconquistar las Islas por las armas.

Que si bien había reservas con la Junta Militar, el pueblo apoyó a su Ejército, su Armada y su Aeronáutica, pero sobre todo, a los chicos que fueron convocados porque estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio. Chicos de 18 años, y un montón de “reservistas” que se sumaron para defender a nuestras cautivas del mar.

La maestra contó que en las escuelas las nenas y las chicas tejían bufandas; que las madres y las abuelas, en iglesias, clubes, o juntándose en grupo en las casas, tejían gorros, mitones, medias abrigadas para los soldados. Que los chicos escribían cartas alentadoras, y les agregaban versos y dibujitos.

Que alguna firma de golosinas propuso ponerlas dentro de chocolates o alfajores destinados a quienes resistían en el sur, sometidos al viento, la nieve, los temporales helados, el asedio de fuerzas muy superiores.

Eso había sucedido cuando papá era apenas un bebé…mamá ni existía. La seño Bea se puso triste y se le apagaron los ojos y las alitas de las manos que ayudaban al relato cuando dijo que mucho de lo que tejieron las mujeres nunca abrigó a los chicos de la guerra…que culminado el proceso con la rendición argentina, los que pudieron volver contaron, con dolor y vergüenza, con reservas y miedo, que pasaron frío y hambre.

Que no todos los superiores los cuidaron…no los trataron como soldados, que muchos habían muerto abatidos por las armas del enemigo, y tantos, víctimas del frío, el agotamiento y la angustia.

Eso Migue no lo pudo entender. ¿Cómo? ¿por qué? Aún así, antes de irse, le dijo a su mae que la canción le había parecido lo más hermoso que había oído. “¡Ah!- le dijo ella, despeinándole el flequillo- el autor se llama como vos, José…vos sos José Miguel y él, José Pedroni.

La música que suena a oleaje y soledad es de un señor que se llamó Ariel Ramírez ¿te vas a acordar?” “Claro que sí, mae!”… es que a pesar de lo triste de la efemérides, Migue no podía evitar estar contento. Había vuelto a la escuela.

Podía venir todos los días, jugar con todos sus compañeros, correr un poquitito, saltar a la soga -tenían una larga, de todo el grado-, había rayuelas nuevas marcadas en el patio…lindo, después de ese verano de tantas horas sin agua, con “calor de infierno” como decía mamá, el humo de los incendios de campos y pastizales, ese olor que aplastaba hasta las ganas de patear su pelota hueví.

Cuando se sentó a la mesa tendida en la galería chiquita de atrás donde ya esperaban sus papás y Covid, el perrito rescatado en la pandemia, lo contó todo de un tirón, sin olvidar los nombres “La hermanita perdida”, “José Pedroni”, “Ariel Ramírez”, “Lolita Torres”…¿Por qué si lo había hecho bien, mamá se desató el rodete sujeto con esos palitos como de geisha?

Cuando lo hacía en horas desacostumbradas, algo no estaba bien. Que se pasara los dedos abiertos en la larga cabellera que a Migue le gustaba peinar cuando mamá se lavaba el pelo a la tardecita, que papá se levantara y la tomara por los hombros, que ella se acurrucara en su pecho…era desconcertante.

Mamá se secó los ojos, rehízo su peinado y se fue al dormitorio. Le tocó a papá contar otra historia de Malvinas: la de la familia. Mamá nunca había conocido a su tío Miguel, que había sido uno de esos soldaditos.

Su hermana menor -abuela de Migue, mamá de mamá- había tejido su bufanda y había escrito una hermosa carta para su hermano, donde le decía lo orgullosos que estaban todos y le pedía que se cuidara, le transcribía unos lindos versos y le dibujaba un hermoso sol, y nubes de lindas formas para que jugara a adivinar qué eran, mientras se dejaba calentar un poquito…el relato de papá fue apagado por la voz mojada de mamá, que retornó con una hoja amarillenta y ajada, donde lo único que destacaba todavía eran el sol grandote y las nubes con toques de azul y violeta.

Mamá leyó la carta de la abuela Selma, la que había confiado llegaría a las manos de Miguel, la que halló una vecina del barrio cuando fue a comprar un chocolate en el intervalo del matiné del cine del pueblo en que vivían por entonces, tiempo largo después de finalizada la guerra. Miguel nunca regresó del sur.

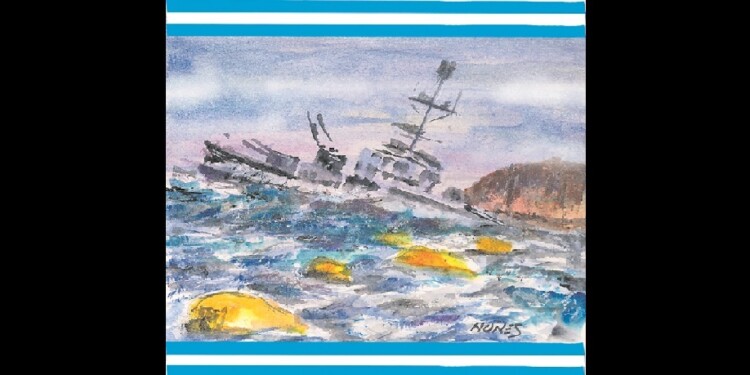

Fue uno de los chicos que pereció en el Crucero General Belgrano. Lo abrigaron las aguas del Atlántico. La familia recibió solo un comunicado “escueto” -una palabra que suena a camuflaje, a escaramuza tramposa- firmado por un almirante, en que se agradecía los servicios prestados a la Patria. Muchos meses después la carta volvió a casa.

La hermanita menor la conservó como un tesoro. No se privó de repasarla toda vez que la vida puso a prueba a algún miembro de la familia. Por eso Migue se llamaba así. Seguro mamá quería que fuera tan valiente como el tío abuelo del que la abuela -admirablemente joven y optimista- hablaba con tanto cariño, algunas veces.

Migue tomó la carta…el sol volvió a calentar y desde una de las nubecitas dibujadas por las manos niñas de la abuela Selma, sonreía el Miguel que nunca pudieron abrazar. Entonces prometió que él también defendería a su Patria.

Si podía, no iba a empuñar un fusil ni se encaramaría en un cañón. No. Si había salvado a Covid, abandonado moribundo en una cajita sucia en plena pandemia, podría ser enfermero, tal vez hasta doctor…o tal vez un buen guardaparque, para cuidar todos los recursos de su país…o veterinario…qué bien se habían desempeñado los doctores de animales cuando hubo que rescatar y curar los animales de los incendios…

Migue dobló la carta después de acariciar los trazos de la abuela y pensó con un poco de angustia en la guerra que desperezaba otra vez en otro continente. Los que la habían empezado no cuidaban lo suyo… iban a conquistar patios de juego, escuelas, hospitales, parques y lugares que guardaban cosas hermosas hechas por el hombre.

Estaba lejos, esa guerra…tal vez le diera tiempo de estudiar, de prepararse…no veía la hora de regresar con la seño Bea, para compartir con ella el contenido de la carta que mamá le había confiado, para que ella le ayudara a escoger, para que le enseñara.