El guardapolvo blanco simboliza una igualdad que es más aspiracional que efectiva: en Argentina, como en toda América Latina, el sistema educativo se caracteriza por altos niveles de segregación socioeconómica. Eso quiere decir que es raro que estudiantes de distintos orígenes sociales convivan en una misma escuela, dado que se consolidaron circuitos paralelos de escuelas “ricas” para ricos y escuelas “pobres” para pobres.

En los últimos 10 años, Argentina redujo los niveles de segregación escolar a la vez que aumentó la matrícula de la escuela secundaria: la cobertura pasó de 86% a 94% y es la más alta de la región. Así lo muestra el informe “Matrícula y segregación escolar en América Latina: una mirada a la última década”, del Observatorio de Argentinos por la Educación.

El informe advierte que la segregación persiste como un problema estructural del sistema educativo y, según los especialistas, representa un obstáculo severo para la equidad educativa y la cohesión social. Además, en estos diez años en Argentina aumentó la brecha de nivel socioeconómico entre estudiantes de escuelas estatales y privadas: las diferencias entre sectores de gestión se volvieron un factor más relevante a la hora de explicar la segregación.

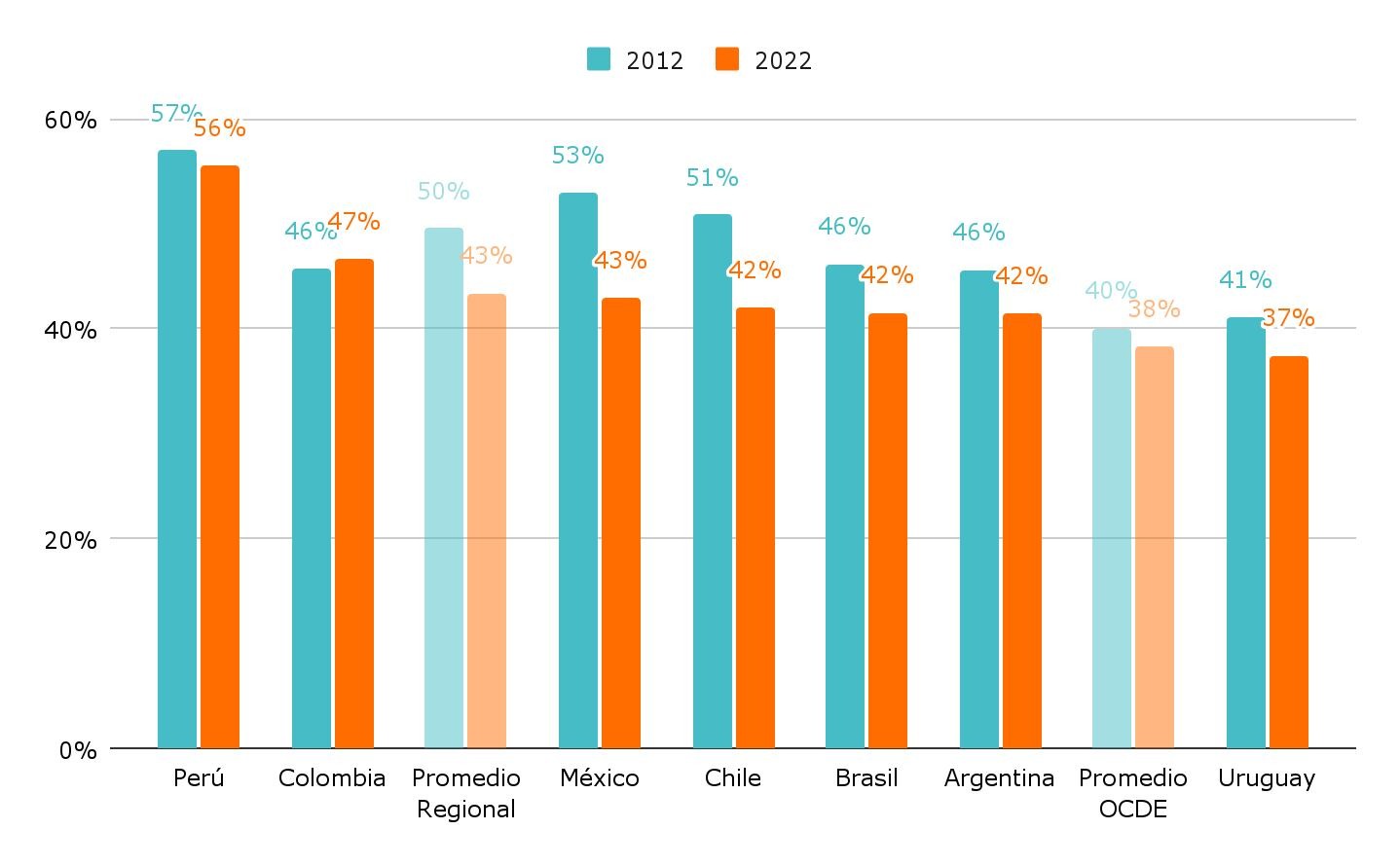

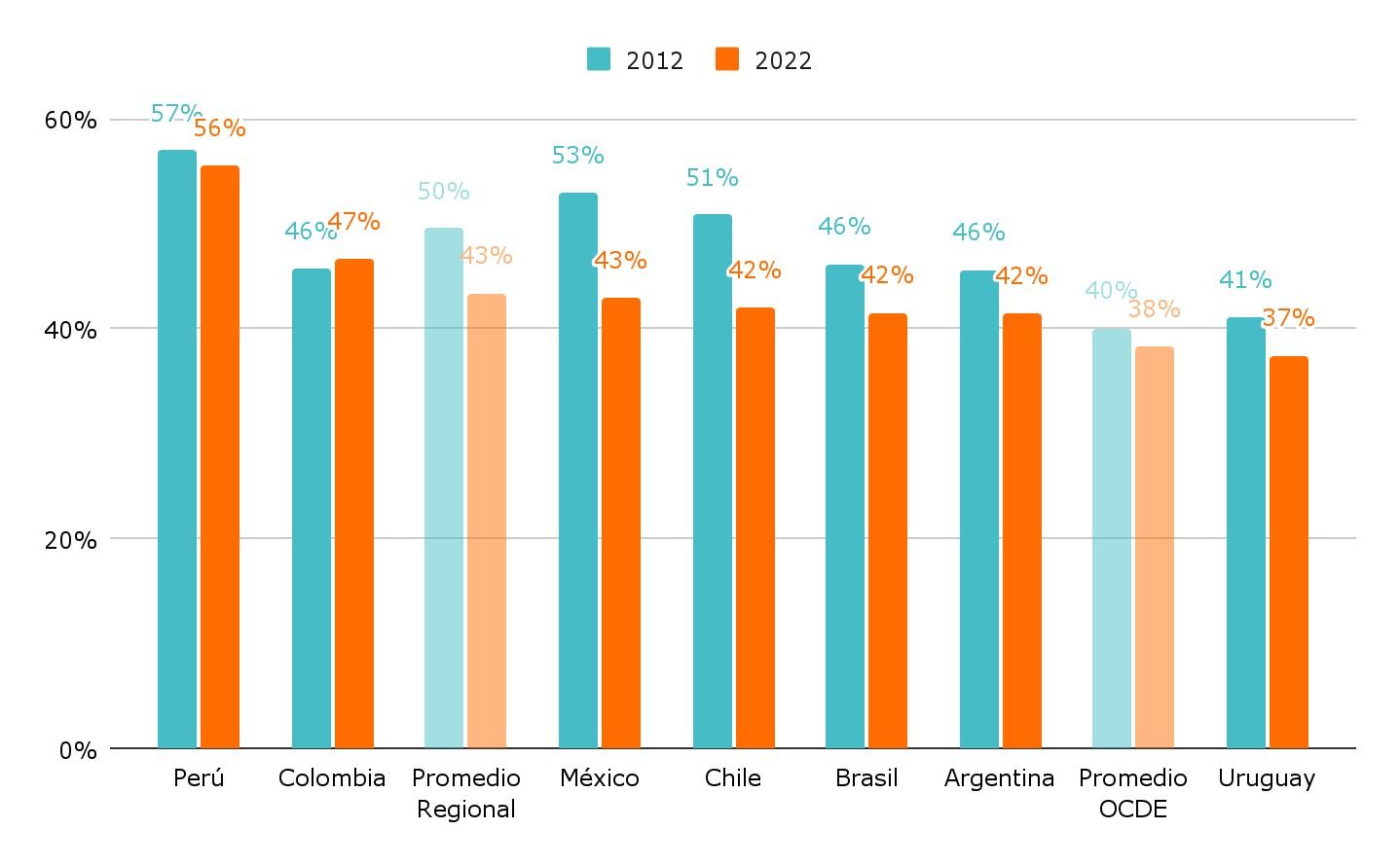

Una forma de medir la segregación escolar es por medio del “índice de disimilitud”, que calcula cuántos estudiantes del cuartil 1 (los más pobres) deberían cambiarse de escuela para llegar a una distribución igualitaria entre todos los colegios. Ese índice muestra que, a nivel nacional, habría que trasladar al 42% de los alumnos más pobres a otra escuela para alcanzar una distribución igualitaria, según datos de 2022. En 2012 la cifra era más alta –46%–, es decir que la segregación se redujo.

Sin embargo, esa reducción fue más lenta que el promedio regional: en América Latina, el índice pasó de 50% en 2012 a 43% en 2022, según datos de PISA retomados en el informe de Argentinos por la Educación. De los siete países considerados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay), todos redujeron sus niveles de segregación escolar en el período 2012-2022, salvo Colombia, donde el índice de disimilitud se mantiene en 47%.

El informe muestra que en la última década algunos países de América Latina lograron cifras de inclusión en secundaria más altas que el promedio de la OCDE (89%): son Argentina (94%), Perú (93%), Chile (91%) y Uruguay (90%). En cambio, Colombia (86%), México (83%) y Brasil (80%) quedan más rezagados en la tasa de cobertura: todavía tienen porcentajes importantes de adolescentes que no asisten a la escuela.

El informe explica que una de las principales causas de la segregación es la migración de los sectores favorecidos desde la educación pública hacia la privada: “Factores como paros docentes, ausentismo y el deterioro de la calidad educativa en numerosas escuelas públicas han sido identificados como impulsores de esta migración, que tiende a dejar a los grupos menos favorecidos concentrados en establecimientos estatales”.

Al observar esta dimensión del problema, Uruguay se perfila como el país donde la diferencia entre sectores de gestión tiene más peso en la segregación escolar (con un índice de 39%), seguido por Brasil (33%) y por Argentina (29%). En este punto, el informe destaca que Argentina es el único país de la región donde creció el peso de la brecha entre el sector estatal y privado a la hora de explicar la segregación escolar. A nivel regional, la segregación entre sectores de gestión fue del 23% en promedio en 2022, muy por encima del 5% registrado en los países de la OCDE.

En los últimos diez años, la brecha social entre escuelas estatales y privadas se redujo en todos los países analizados salvo Argentina, el único donde la brecha creció de 0,8 en 2012 (cuando era la más baja de la región) a 1,0 en 2022. Esto significa que, a contramano de la tendencia regional, en Argentina aumentó un 26% la diferencia socioeconómica entre los estudiantes de escuelas estatales y privadas.

El informe del Observatorio de Argentinos por la Educación subraya que el acceso a la escuela secundaria no es suficiente para garantizar una mayor equidad en el sistema educativo.