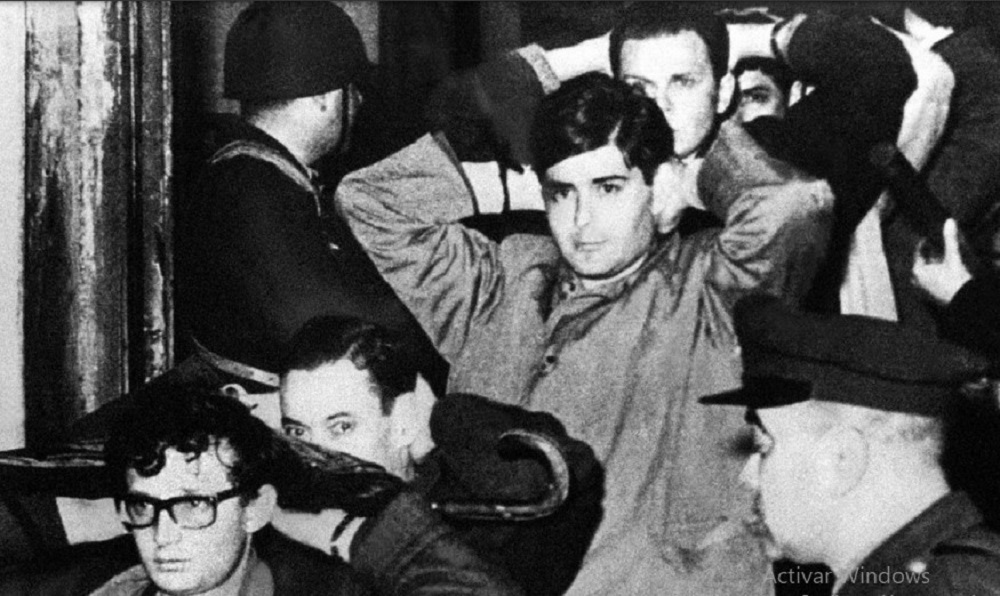

En la noche del 29 de julio de 1966, la irrupción de fuerzas policiales en cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) marcó una de las etapas más ignominiosas en la historia de la educación y la cultura argentinas.

Con prepotencia y a bastonazos, se profundizó un proceso de decadencia en la que el militarismo, primero, y el neoliberalismo, después, salvo un período de honrosa, pero frustrada recuperación, sacaría a la Argentina y, particularmente, a la universidad argentina del lugar de privilegio que tenía hasta entonces en esa materia en el concierto internacional.

Esa noche, la Policía expulsó a golpes y empujones a los docentes y estudiantes que ocupaban la Universidad en protesta por la decisión del régimen cívico-militar de intervenir las universidades.

Esa noche, la Policía expulsó a golpes y empujones a los docentes y estudiantes que ocupaban la Universidad en protesta por la decisión del régimen cívico-militar de intervenir las universidades.

En la calle, una doble hilera de agentes, blandiendo sus largos bastones de goma, “despedían” a golpes a esos hombres y mujeres, jóvenes y adultos que eran arrojados de sus lugares de estudio.

Éxodo de docentes, científicos e investigadores

Cientos de docentes, científicos e investigadores abandonaron sus cargos -como también lo hicieron muchos otros pares- y emigraron del país rumbo a diversas universidades del mundo, donde brindarían sus conocimientos y contribuirían con el desarrollo científico de éstas.

Iniciaron un éxodo que se continuó hasta años recientes en que se repatriaron a muchos de ellos o quienes los siguieron en años posteriores, en un proceso de reapertura de la ciencia y la investigación.

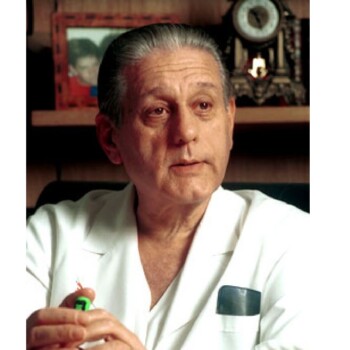

Baste recordar algunos nombres de quienes en aquellos primeros meses abandonaron sus claustros y cerraron sus gabinetes de investigación: Manuel Sadosky, Adolfo Rafael Chamorro, Tulio Halperín Donghi, Sergio Bagú, Félix González Bonorino, Gregorio Klimosky, Mariana Weissman o Risieri Frondizi.

Este último, hermano del presidente Arturo Frondizi (1958-1962), quien había nacido en Posadas el 20 de noviembre de 1910 (murió en 1985), y entre el 27 de diciembre de 1957 y el 28 de diciembre de 1962 fue uno de los más recordados rectores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en cuya gestión, por ejemplo, se originó la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba). Un filósofo y antropólogo que, lamentablemente, aún no ha sido lo suficientemente reconocido y homenajeado en su tierra natal.

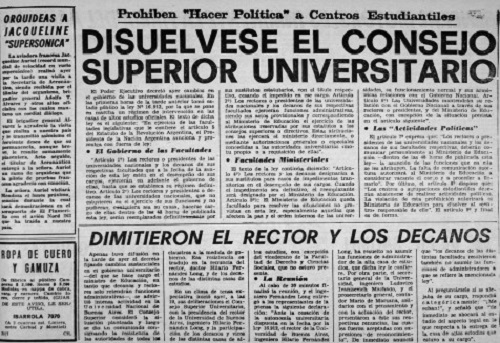

La “Revolución Argentina”

Aquella “Noche de los bastones largos”, tal como se la conoció después, no sólo marcó el inicio del exilio de numerosos docentes y científicos, sino también de un proceso de intervención en las entonces siete universidades nacionales que acabó con la autonomía de las casas de altos estudios y todos los avances logrados gracias al régimen instaurado por la Reforma Universitaria de 1918. Abría también un proceso que en tres años, en 1969, estallaría en las primeras revueltas estudiantiles que marcarían en inicio de la decadencia y fin de la llamada “Revolución argentina”.

Aquella “Noche de los bastones largos”, tal como se la conoció después, no sólo marcó el inicio del exilio de numerosos docentes y científicos, sino también de un proceso de intervención en las entonces siete universidades nacionales que acabó con la autonomía de las casas de altos estudios y todos los avances logrados gracias al régimen instaurado por la Reforma Universitaria de 1918. Abría también un proceso que en tres años, en 1969, estallaría en las primeras revueltas estudiantiles que marcarían en inicio de la decadencia y fin de la llamada “Revolución argentina”.

Un mes antes, el 28 de junio, una asonada militar había desalojado de la Casa Rosada, con la Policía y los bomberos, al presidente Arturo Umberto Illia (1963-1966) para ubicar allí, al día siguiente, a un primer dictador, el general Juan Carlos Onganía (1966-1970), a su pesar popularizado en las publicaciones humoristas como “La Morsa” por sus tupidos bigotes. (Vale recordar que en esos mismos medios, al presidente derrocado se lo apodaba “La Tortuga”, en una caracterización de la que, muy jóvenes entonces, nos arrepentimos mucho después, cuando comprendimos las connotaciones de esa descalificación, así como las caricaturas de un presidente con una paloma posada en su testa).

Ese período de oscurantismo universitario y educativo, se distinguió por la estricta censura en lo académico y la cesantía de centenares de docentes, a los que luego siguió el derrame, primero, y el goteo, después, de quienes emigrarían hacia otras casas de estudio en el extranjero.

Junto a ello, un proceso de selección en el acceso a la educación universitaria y las primeras medidas destinadas al arancelamiento de ésta, generando una ebullición estudiantil que estallaría en mayo de 1969 con el “Correntinazo”, con el asesinato del estudiante de Medicina, Juan José Cabral, el 15 de mayo. Aunque éste no fue la primera víctima de la represión en las universidades, ya que el 6 de septiembre de 1966 había muerto en Córdoba otro estudiante, Santiago Pampillón.

El ocaso del régimen

Paralelamente a ese creciente proceso estudiantil, fue creciendo el descontento social que, aunados, tendrían su máxima expresión de conjunción obrero-estudiantil el 29 de mayo de ese año con el “Cordobazo” y que, junto a otros estallidos similares en otras ciudades como Rosario, La Plata, Buenos Aires o Tucumán, aumentarían el descrédito del régimen militar.

Al año siguiente, ese deterioro del onganiato y el secuestro de otro dictador, Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958), culminaría por el desplazamiento por sus pares de Onganía y su reemplazo por el hasta entonces ignoto agregado militar en Washington, general Roberto Marcelo Levingston (1970-1971). A los nueve meses, este último sería también desplazado por el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas de ese entonces, general Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973), quien, tras un frustrado intento proscriptivo del peronismo, devolvería el gobierno a un civil elegido por el pueblo y de esa ideología, Héctor José Cámpora (1973), iniciando un nuevo ciclo de la alternancia entre gobiernos civiles débiles y dictaduras cívico-militares fuertes.

Tras otros gobiernos civiles y otras dictaduras, recién el 10 de diciembre de 1983, con el ascenso a la Presidencia de la Nación de Raúl Ricardo Alfonsín (1983-1989) se quebraría ese círculo que se inició el 6 de septiembre de 1930 con el derrocamiento del presidente Hipólito Yrigoyen (1916-1922, 1928-1930), iniciando el período democrático que dura hasta nuestros días.

Por Alcides Martín Pelozo (publicado el 31 de julio de 2016 en el suplemento ENFOQUE de PRIMERA EDICIÓN)